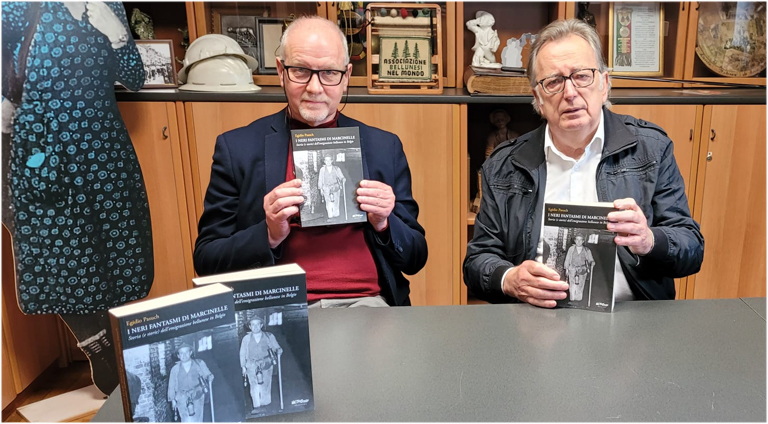

È uscito nei giorni scorsi, edito da Bellunesi nel mondo Edizioni, «I neri fantasmi di Marcinelle. Storia (e storie) dell’emigrazione bellunese in Belgio». L’autore, Egidio Pasuch (insegnante e giornalista), ripercorre un secolo di emigrazione verso quello che è stato definito di volta in volta il “Paese Nero” e la “Terra di Caino”. La pagina più nota e drammatica di questa emigrazione, che ha interessato alcune migliaia di bellunesi (molti dei quali occupati proprio nelle miniere belghe), è stata rappresentata dalla tragedia di Marcinelle dove perse la vita anche un sedicense, Dino Della Vecchia.

L’emigrazione bellunese verso il Belgio, però, non era cominciata nel secondo dopoguerra, ma almeno una ventina di anni prima, all’indomani della prima guerra mondiale. E all’emigrazione economica, abbastanza significativa, si aggiunse ben presto anche un’emigrazione per motivi politici. Le tensioni tra fascisti e antifascisti che ebbero per protagonisti emigranti bellunesi, furono assai forti anche in terra belga e talora sfociarono in drammatici fatti di sangue.

All’indomani della seconda guerra mondiale, l’emigrazione verso il Belgio riprese, spontanea e significativa, già prima dei famigerati accordi del giugno 1946. I bellunesi, minatori per una tradizione che spesso è sfuggita per consistenza e peso agli storici locali, furono tra i primi a ripartire verso le miniere belghe, richiesti e ricercati dall’industria mineraria di quel Paese che per primo riaprì le porte all’emigrazione italiana, preferibilmente veneta e bellunese. In una fase immediatamente successiva aprirono le porte agli italiani e ai bellunesi anche le industrie siderurgiche belghe e l’edilizia.

«Quell’emigrazione, da più parti invocata all’indomani del conflitto – scrive l’autore – era considerata come una dura, inevitabile necessità, unica valvola di sfogo alla disoccupazione in un tessuto economico estremamente povero. A partire furono soprattutto i più giovani, ma presto a raggiungerli furono le fidanzate, le mogli, le famiglie. Si partiva a gruppi, per paesi. Dall’Agordino e dal Basso Feltrino, ma anche dalla Destra Piave, la maggior parte finirono nelle miniere. Dalla Sinistra Piave e dall’Alpago partirono gruppi destinati soprattutto all’industria siderurgica. Un contributo importante a questa emigrazione lo diedero poi i cantieri per le costruzioni di dighe, sbarramenti, centrali (che attinsero operai soprattutto in Valbelluna)».

Le condizioni di vita di quegli emigranti bellunesi erano difficili già tra le due guerre. Gli stessi problemi, legati soprattutto all’abitazione, si ripresentarono, ovviamente, anche all’indomani del conflitto (ma, si vedrà nello studio, le condizioni di vita nel Bellunese non erano in ogni caso molto migliori…).

Talora fu effettivamente denunciata anche la poca chiarezza dei contratti di lavoro. Ma in generale, per qualche anno il Belgio attirò migliaia di bellunesi allettati dalle buone paghe.

Secondo quanto ricostruisce Pasuch, la stampa bellunese – «L’Amico del Popolo» soprattutto – sostenne inizialmente questa migrazione guardandola favorevolmente anche perché aveva come meta una realtà cattolica. Ma ben presto, di fronte ai primi morti e all’aprirsi di nuove opportunità migratorie, questo entusiasmo si raffreddò. Così come si raffreddò abbastanza in fretta anche la corsa dei bellunesi verso il Belgio. Le grandi tragedie (la stessa Marcinelle) arrivarono quando ormai quell’entusiasmo stava rapidamente declinando e diedero a quell’economia belga – che tanto confidava nel carbone – e all’emigrazione bellunese verso quel Paese e quelle miniere quasi un colpo di grazia. Ma ormai la colonia dei bellunesi in Belgio (raggiunti normalmente dalle loro famiglie) era numerosa e il loro inserimento già ben avviato.

La nascita dell’Associazione Emigranti Bellunesi nel 1966 rappresentò un momento importante per questi bellunesi in Belgio. L’interesse dell’Associazione verso questi emigranti e i loro problemi fu, nei primissimi anni, altissimo. Si cominciò a pensare a delle politiche per il rientro.

Le ultime pagine del libro sono dedicate alla questione del riconoscimento dei diritti dei silicotici che rientravano numerosissimi dal Belgio. «Su questo fronte, troppo in fretta dimenticato – conclude Pasuch – la società bellunese, soprattutto a partire dai primi anni Sessanta, seppe mobilitarsi compatta, ottenendo dei risultati importantissimi».

È possibile ascquistare il libro direttamente nella sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo, in via Cavour 3 a Belluno (telefono 0437 941160 – edizioni@bellunesinelmondo.it).

Seguici anche su Instagram:

https://www.instagram.com/amicodelpopolo.it/