專論》 〈帶傷而行:白色恐怖的記憶(kì-tî)與紀念〉

[Newtalk新聞]

「如果沒有記憶,歷史會用你忘記的方式,重新輪迴。」在 2023 年 10 月 7 日的「跨時空的創作與對話:我們如何『記憶』?」講座中提出了這個概念,我認為,這句話足以貫穿「如何傳承白色恐怖記憶」之重要性。

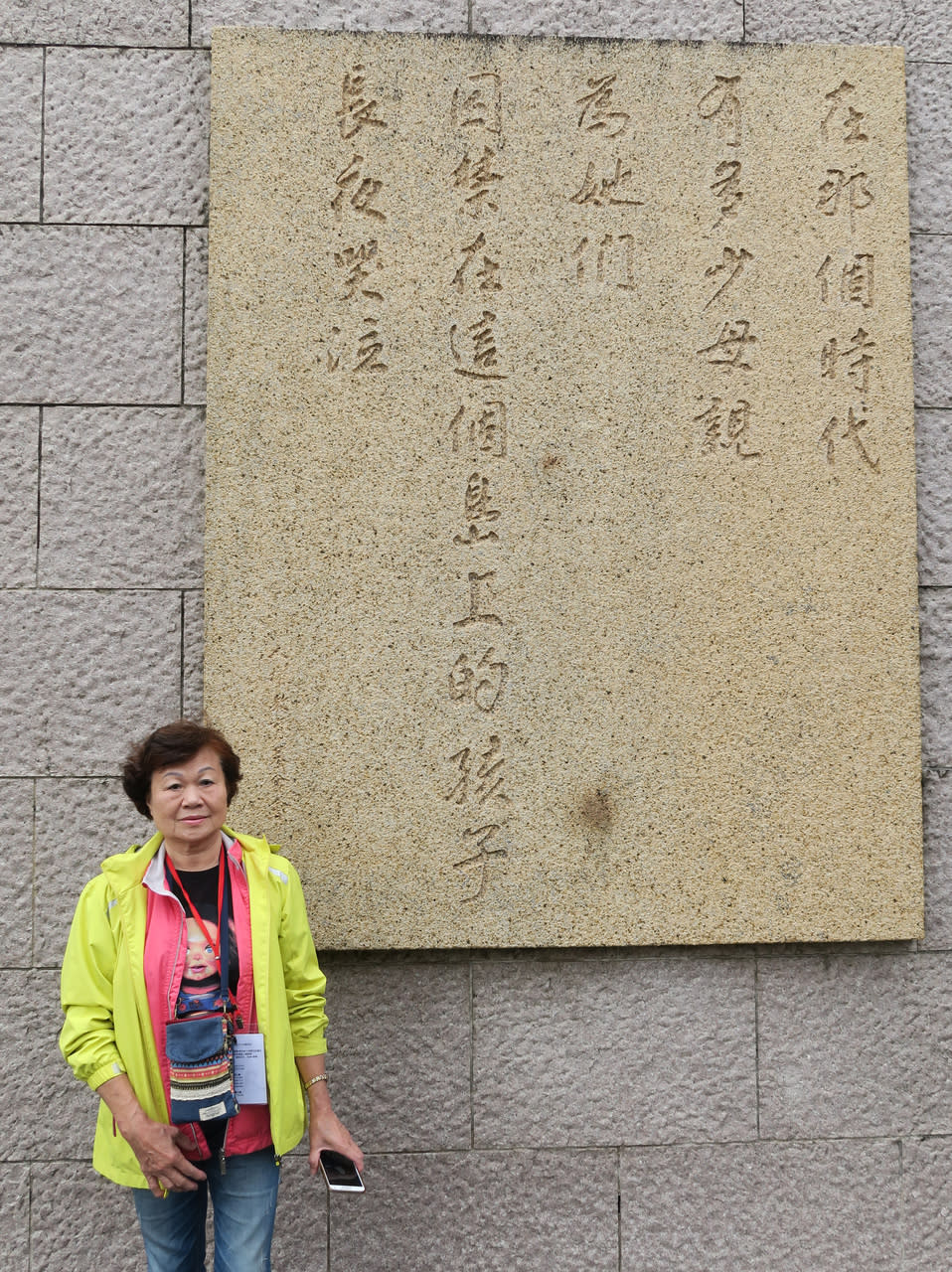

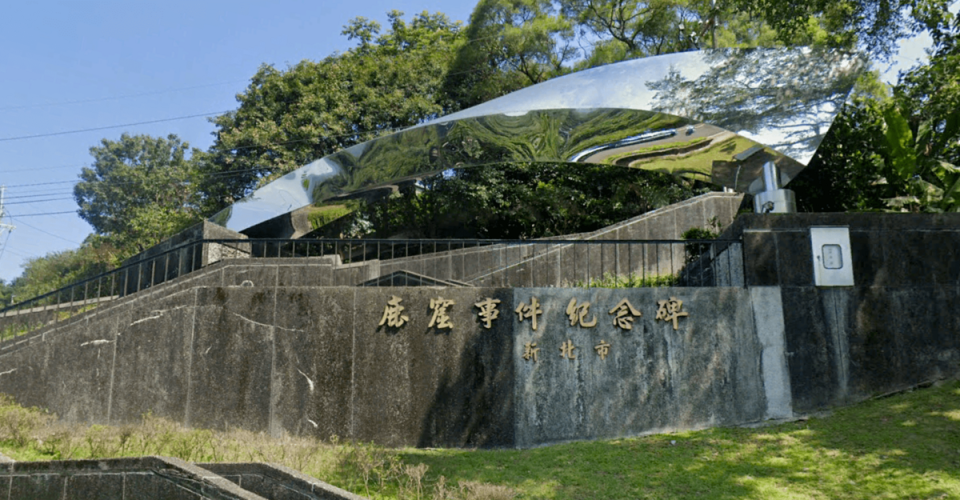

還記得大一第一次到景美人權園區參訪時,這些議題還並未真正「走入」我的心裡,但我現在依然還記得當時第一次知道受難者是被「補償」,而非「賠償」的震撼與憤怒,以及用金錢的方式,就想來「彌補」加害者的錯誤,這些時間,便在我心中種下了種子。雖然國、高中時在課本就學過一點白色恐怖歷史、美麗島大審等等,但實際要對這些事物「有感」,並不是非常容易的事情,這些被當作考試知識的「記憶」,跟真正要刻進心裡的「記憶」是截然不同的兩件事。

一直到了大三時,參加陳文成基金會舉辦的「人權辦桌」,第一次接觸到政治受難者本人,當初心中的那顆種子,便這樣逐漸冒出芽,並且向下生根。而隨著擔任陳文成基金會等數個團體的志工,舉辦轉型正義相關的活動、讀越來越多白色恐怖的資料,也跟越來越多的政治受難者與家屬接觸與互動,聽他們分享自己的記憶,帶著我們一起穿過歷史的迷霧,去對抗在漫長時間中的,記憶與遺忘的鬥爭。

而面對白色恐怖,我其實已經不太會用「毋通袂記」,因為忘記的前提,是「曾經知道」過才可能忘記;但回過頭來思考,台灣人對於白色恐怖究竟有沒有記憶?我認為,實際上是有的,因為雖然二二八跟白色恐怖時期都已經是好幾十年前的事情,但人們的心中被留下了那些對於勇敢發聲的人、懷有自由想法的人被殺死、被失蹤、被監禁的可怕記憶,留有那些對於威權統治的恐懼,心上刻著「乖乖聽話就好」的長輩耳提面命的叮嚀,因為記得這些,所以我們現在的社會仍然會排除想排除的人,殺死想殺死的人,因為過去威權統治時期就是這樣的,這些威權記憶,化成不一樣的形式,一代一代的傳下去。

幾年前,聽了不當黨產處理委員會曾舉辦一場「以法社會學、犯罪學來分析黨國體制」演講,當時聽完後我其實認為台灣人並沒有忘記二二八,沒有忘記白色恐怖,因為記得那些恐怖的記憶與經驗,我們的社會才會長成現在這樣。這些東西,刻在台灣人身上的僅剩下恐懼,以及揮之不去的威權遺緒以及盤旋在空中的威權幽靈。例如每次聽到小朋友說「沒寫作業考試考不好、不聽話就可能被老師、被家長罵」就是一個很明顯的例子,我們不可以把過去那種威權時期的作法,繼續複製在生活中的各個地方,這些是我們沒有清楚記憶,並把這些記憶繼續傳承所造成的問題。

而隨著接觸轉型正義議題更久,所知的面向也越來越廣、感受也越來越深,我時常在想,轉型正義工作就是一直在把傷口上的結痂撕開,並告訴大家:「你看,這裡有很多還沒有痊癒的傷口,會不會痊癒我也不確定,而且還有許多傷口仍在流血」,而且這些事情深深影響了台灣人的生活記憶以及價值觀,無論是我們在面對中共威脅,或是台灣國內的社會事件時,那些「檢討受害者」的風氣與價值觀,也就是我們沒有好好記憶與紀念這些事情所導致的結果。

二二八事件因為有了一天紀念日,每年在二月二十八日前夕,社會大眾紛紛會討論起二二八事件,雖然不一定是友善的討論,例如二二八常碰到連假,許多業者都會舉辦「歡慶二二八」連假優惠,並引發正反論戰,只要有討論,有人記得,都比無人聞問來來得好。而時至今日,仍有許多人無法清楚分辨二二八事件與白色恐怖時期的差異,每當提及這些事情,因此,我們仍必續繼續告訴更多人,不只要紀念,也需要記憶,記憶的台語寫作「記持(kì-tî)」記得,並且「持有」,帶著這些事物與傷痕繼續走下去,才能讓社會走向一個更健康的未來。

對於轉型正義而言,曾有一位研究該議題的法律學者說過「這些是我們晚輩欠他們的」,持續關注、倡議轉型正義對我們而言也有著相同的意義。然而,我們也必須與時間競速前行,因為許多反對轉型正義的政治人物經常發出類似「現在一切都好好的,為何還要追究過去?」、「受難者都已不在人世,又有誰在乎?」的言論。這種現象源於這塊土地上仍然盤旋著許多威權的幽靈,他們試圖遮蔽我們的雙眼,讓我們忽略歷史;遮蔽我們的耳朵,讓我們聽不見受難者的聲音;遮蔽我們的口,讓我們無法述說過去的真相。然而,看不見並不代表不存在。在這場記憶與遺忘的鬥爭中,受難者一直都在,他們會在我們面前述說過去的種種,希望我們能從中汲取教訓,並且警惕未來不再犯同樣的錯誤。民主與轉型正義的重要性正是在這裡彰顯。過去的我們或許不了解歷史,但現在的我們已經與歷史同在。

創傷或許無法完全痊癒,但透過分享與對話,我們能夠彼此療癒,而且我們不會忘記。我們都記得這些事件在這塊土地上留下了許多傷痕,有些已經結痂,有些則變成了疤痕,但仍有一些在持續流血。舉辦營隊、各式轉型正義相關的活動,正是為了讓不同的人們看見這些傷痕,並在我們心中種下希望的種子,期盼有朝一日它們能夠發芽成長、結出果實,讓更多的人理解、並紀念、記憶這段過去發生在台灣的事情。

作者【張瑀婕】

1997 年生,台北人。東吳社會系、政治系畢業,現就讀東吳法研所公法組。常在各個 NGO 出沒,主要在陳文成基金會幫忙;致力於將議題轉化為白話文,文案、作品散見於人權辦桌、法律白話文運動等社群專頁。

【被雷打到的瞬間】

配合著「519 白色恐怖記憶日」,新台灣和平基金會邀請了朱宥勳偕同台灣新生代作家一起談談各自的「白色恐怖」經驗。到底,這些現代的台灣青年,是在甚麼樣「被雷打到的瞬間」,開始覺得這一切都不對勁?

這群新生代作家,生在解嚴前夕與民主化的初端。不同於在戒嚴中成長的人,他們多了一些直接,少了顧忌,也因為網路時代,只要有好奇心,白色恐怖的故事都足以讓人對過去低迴、憤慨與行動……。

本篇發表於 「被雷打到的瞬間」專欄。將永久鏈結加入書籤。

更多Newtalk新聞報導

蔡英文頒授勳章 邱國正女兒罕現身露「超正燦笑」掀熱議

民眾黨519集會被估僅千人!江和樹喊台中200元共乘 黃國昌:都是自己想來

Yahoo奇摩新聞

Yahoo奇摩新聞