【明報專訊】若論古往今來名氣最大,文化史上影響至鉅的樂曲,樂聖貝多芬的《第九交響曲》(下稱貝九)必然榜上有名。很多人聽到大概會搖着頭說不是吧,交響樂與高雅藝術早就過時了,成了老人台的小眾樂趣。不管讀者的音樂喜好如何,我們的世界確實深受這首歌影響。簡單微小如CD,Sony公司在70年代決定CD音樂容量時,最重要的考慮因素就是要不受干擾地聽畢整首貝九。重要和莊嚴場合如聯合國成立、柏林圍牆倒塌,或歐盟的會歌,無一不與《歡樂頌》有關。貝九既出現於彰顯民族自強的1936年柏林奧運會,也化成1989年北京長安街上的自由之歌。貝九不單象徵貝多芬曠古絕今的創造力和音樂才華,更代表啟蒙時代自由進步的精神,高舉人類友愛、四海之內皆兄弟的普世主義。這使貝九能跳出創作的時代,永恆地照亮人類社會的未來。今天回看貝九,在首演二百年後還為我們帶來什麼政治啟示呢?

維也納首演混亂 觀眾依然喜歡

1824年5月7日晚上7時正,在維也納卡恩特門劇院,滿場觀眾屏息等待貝九首演。畢竟,上一次貝多芬的交響樂首演,已是10年前的「貝八」了。

當晚,只見貝多芬緩緩踏上舞台,然後隨音樂擺動身體,時而全身僵直,時而狂暴地指揮,甚至激動得在地上滾動。由於貝多芬全聾,拍子全跟不上音樂(畢竟現實上不能像Ed Harris在電影飾演的貝多芬般,可跟隨由Diane Kruger 飾演的抄譜員打拍子),因此據有份演出的小提琴家玻姆(Joseph Böhm)所言,當時大家都無法理解指揮所為,只能跟着首席小提琴手兼當晚實際指揮烏姆勞夫(Michael Umlauf)表演。加上貝多芬一直修改樂譜,因此樂團直至最後一刻才有機會排練3次,歌唱家索性不唱無法駕馭的高音音域。觀乎種種亂象,首演實在算不上成功。

但同時,現場觀眾的反應仍然相當熱烈。演出途中拍掌聲不斷,謝幕時更是掌聲如雷,久久不散。根據傳說,貝多芬背向觀眾,又因耳聾懵然不知現場反應,直至歌手卡洛琳·恩格(Caroline Unger) 把他轉過身來,他才如夢初醒(Agnieszka Holland的電影《複製貝多芬》也有重現這一幕),但這只是故事的一半。音樂會結束後,貝多芬在小提琴手兼同屋友人辛德勒(Anton Schindler)攙扶下返回家中,從辛德勒手中接過當晚的票房收益表,他隨即昏死過去,直至第二天。關於這一幕,法國傳記作家羅曼.羅蘭(Romain Rolland)認為這幕體現了貝多芬超凡的存在:「勝利是暫時的,對貝多芬毫無盈利。音樂會不曾給他掙什麼錢。物質生活的窘迫依然如故。他貧病交迫,孤獨無依,可是戰勝了──戰勝了人類的平庸,戰勝了他自己的命運,戰勝了他的痛苦。」

歌詞改編自詩作《歡樂頌》

首演是一時的,創作過程卻十分漫長,尤其是這首貝九,可謂經年累月下慢慢形成的鐘乳石。貝九的歌詞大半來自德國詩人席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller)的同名詩歌《歡樂頌》,他早在1785年已經完成這首祝酒歌(Trinklieder)。祝酒歌在18世紀文學世界並不罕見,都是在飲宴中為美好與快樂而高歌。但有趣的是席勒的詩,把歡樂詮釋成某種全人類的普世主義。若如學者Estsben Buch所言,當我們把席勒同時期創作的詩劇《唐·卡洛斯》(Don Carlo)一併理解,更可看到歡樂之普世大同,不能與自由之追求割裂,兩者是並存合一的,就如他在詩篇中反覆地述說,「歡樂,好像太陽運行/在那壯麗的天空。/朋友,勇敢的前進,/歡樂,好像英雄上戰場。」

貝多芬從何時起對這首詩感興趣呢?早於1792年,只有廿多歲的貝多芬還在波恩時,他已經從共濟會老師兼歌劇作家Gottlob Neefe得知這首詩,且很快有了將之入歌的想法。貝多芬對席勒詩歌的愛慕,在一定程度上跟他對康德哲學的欣賞是分不開的,即使席勒和康德理解美學之角色有一定分別。但必須點明的是,貝九的歌詞跟席勒的詩不完全相同,有些增減,如開首的「啊!朋友,何必老調重彈!/還是讓我們的歌聲/匯合成歡樂的合唱吧!/歡樂!歡樂!」,便是貝多芬為貝九特地寫的。

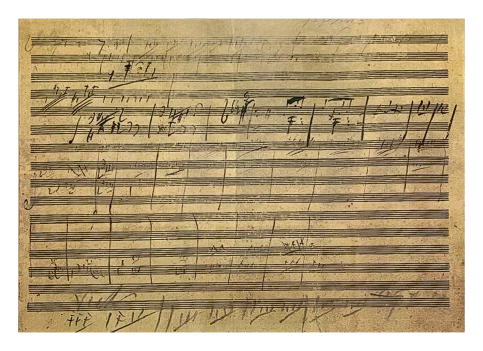

雖興趣來得早,但直至貝多芬40多歲的時候,我們才開始發現他創作貝九的端倪。在1812年的筆記中,貝多芬當時正在創作貝八,卻在筆記周邊位置寫上「歡樂女神聖潔美麗(Freude, schöner Götterfunken Tochter)……前奏已經完成」。幾年後,貝多芬的學生里斯(Ferdinand Ries)將貝多芬介紹給倫敦愛樂,後者委託貝多芬創作兩首交響樂(貝九和可能的貝十),自此他潛心創作貝九的不同樂章。在之後一兩年,我們在筆記簿中開始找到一些第一樂章的碎片,但創作並未變得容易,他另一個飽經掙扎的創作期由此開始。貝九特別之處,在於作為有合唱成份(Choral)之交響曲,但人聲卻待至第四樂章才出現。這首樂曲中,人聲與純管弦樂交合的效果,一直困擾貝多芬,以至他在1824年一再延遲首演,爭取更多時間修改樂譜。

曲如其人 充滿矛盾衝突

這兒出現一個有趣的問題,若然貝九是由倫敦愛樂委託創作,為何在維也納首演?在音樂學家David Benjamin Levy的專著中也有談及這個問題。事實上,貝多芬初期計劃到柏林而不是倫敦舉行首演,但消息傳到維也納之後,隨即引起樂迷的廣泛關注。他們聯署在維也納的《音樂廣訊報》登報,懇請貝多芬顧及廣大樂迷對他音樂的愛戴,尤其當時正值拿破崙戰爭結束,奧地利民眾極需音樂盛事來注入新的活力。這些公開信最終打動貝多芬的心,令貝九首演改在維也納舉行。倫敦的首演待至1825年才成事,而貝多芬也沒有出席,貝九的合唱部分從德文改由意大利文唱出。

讀者們或會繼續追問,貝多芬中後期人生都在維也納度過,選擇在維也納演出他一生中極為重要的貝九,不也很平常嗎?何以在他最早的盤算中,居然剔除了這個古典音樂時代的文化之都?因為此一時彼一時,維也納跟奧地利王國不再一樣了。與早幾十年出生的康德不同,貝多芬見證拿破崙崛起與稱帝,打破了貝多芬的共和夢,於是他憤然刪去貝五封面上的題獻詞。法國共和革命與拿破崙的帝國擴張,重新塑造歐洲的權力分布,有數百年歷史的神聖羅馬帝國走向滅亡,使現代奧地利國被迫出現。歷經多年反法同盟的首任奧地利國王法蘭茲二世,也是1815年維也納會議的主要召集人。他十分防範與法國帝國文化相關的啟蒙與自由主義,在他主政下,文化審查或秘密警察制度愈發打壓文藝創作,許多文藝音樂作品被禁,包括席勒的歷史劇《皮柯樂米尼父子》(Die Piccolomini)或貝多芬友人格里帕策(Franz Grillparzer)的劇作。

貝多芬筆下的貝九,不正正體現共和自由的精神嗎?貝多芬對法國共和之愛慕,難道不夠明顯嗎?他的《英雄交響曲》與法國革命精神有關;貝九刻劃的「億萬人民團結起來!/大家相親又相愛!」,充滿普世主義的共和理想,有違法蘭茲二世意圖推廣的思想,即以《帝皇頌》為代表的文化民族主義。

但貝多芬如其創作的音樂,充滿了矛盾和衝突,無法單純以左右劃分。他在19世紀聲名鵲起的時期,也創作過許多不那麼共和的作品。在反法同盟與拿破崙混戰的年代,拿破崙曾攻陷維也納,不僅炮聲隆隆,物價通脹也教人吃苦,甚至連一代音樂名家海頓(Joseph Haydn)也在法軍入城後不久去世。因此貝多芬也寫過一些軍樂曲,如《約克軍團進行曲》(Yorckscher Marsch)給波希米亞的軍隊,鼓舞他們對抗拿破崙的部隊。滑鐵盧戰役後,貝多芬的《威靈頓的勝利》(Wellington's Victory)更是直白地厭棄法蘭西帝國,即使那是法國大革命的產物。

1815年的維也納會議更是充滿了貝多芬的音樂,與會國反對共和主義和革命,意圖在後拿破崙時代重建王權歐洲。

希特勒賀壽曲 亦是工運選歌

矛盾多變的貝多芬成為了所有人的寵兒,誰也無法一口咬定樂曲的意義和詮釋。在貝九首演後的200年,人人都擁有自己詮釋的貝多芬。鐵血首相俾斯麥雖然不喜歡歌劇與音樂會,卻特別偏愛貝多芬的室樂,認為室樂鼓舞他與命運對抗。毫無疑問,往後納粹德國與希特勒對貝九的迷戀,也是一脈相承的。從1936年柏林奧運會開幕禮上的歌,到1942年富特文格勒(Wilhelm Furtwängler)為希特勒賀壽的「黑色貝九」,貝多芬慢慢成為德國民族身分的重要元素。

另一方面,德國左翼同樣熱愛貝多芬的音樂,例如恩格斯認為貝多芬體現進步政治之理想。另一位社會主義和工運領袖拉薩爾(Ferdinand Lassalle),同樣視貝多芬音樂為工人運動之重要歌曲,高舉人類兄弟之情來呼應無產階級大團結的國際主義,貝九自然是首選曲目之一。

回看東亞的處境,直至20世紀初辛亥革命後(即距貝九首演近百年後),蔡元培在北大創立弦樂團演奏貝多芬的音樂。1927年,著名音樂家梅百器領導上海工部局樂隊演出貝九的樂曲,這是中華民國首次有樂團能即場演奏此曲,但終究只能演出頭三個樂章。後來翻譯家傅雷翻譯了羅曼.羅蘭的《貝多芬傳》後,更令貝多芬在中國流行起來。日本的貝九首演則稍早一點,因為一戰時日德宣戰,日本在山東俘虜了部分德國士兵,這些戰俘組成板東交響樂團,成了日本首次公開表演貝九的團體。

戰後數十年,貝九同樣在中國成為爭議中心。在早期共產中國,嚴良堃曾帶領中央樂團演奏貝九,慶祝建國10周年;但在破四舊和大躍進時期,貝九成了小資敗壞音樂而被禁止傳播。不過1971年基辛格訪華時,中南海迎接外賓的音樂還是貝多芬;80年代改革開放,學生在長安大街追求自由解放,播放的也是貝九。據傳近年中國重新收緊宗教文化傳播,貝九合唱部分再次成為被禁播的歌曲,可見貝九確實是中國政治的寒暑表。有趣的是,幾年前官媒新華社用動畫高唱習近平思想,猜猜他們選的伴奏音樂是什麼?《歡樂頌》!

當人人都想馴化貝多芬的音樂,讓它為意識形態服務,卻發覺怎樣也捉不到貝多芬的靈魂。或許如批判思想家阿多諾所言,我們太傾向將音樂簡化成語言和立場,音樂便不再成為音樂。如何回到音樂本身,可能才是200年後我們該領悟的事。