Hacia el final de la La educación sentimental (1869), la última novela publicada en vida por Gustave Flaubert, dos amigos ya adultos, Frédéric y Deslauriers, intentan descifrar cuál fue el mejor momento de sus vidas. Con esta prerrogativa, uno de ellos evoca el día en que se decidieron a “debutar”, a tener sexo por primera vez. Era un domingo y los entonces jóvenes amigos se levantaron muy temprano por la mañana, se rizaron los cabellos, robaron flores de un jardín y se dirigieron al burdel de “La Turca”. Cuando ingresaron al interior del prostíbulo, Frédéric ofreció su ramillete a las trabajadoras sexuales como un novio a su prometida. Sin embargo, el temor a lo desconocido, una especie de remordimiento e incluso el placer de ver tantos cuerpos de mujeres a su disposición, le hicieron palidecer y salir corriendo. Como Frédéric era quien tenía el dinero, Deslauriers se vio obligado a seguirle.

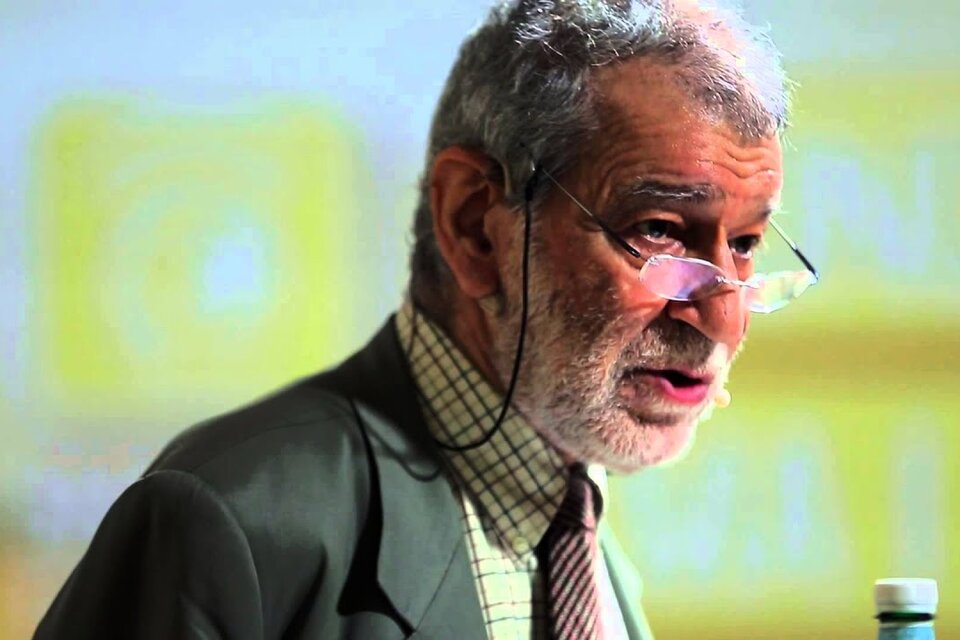

El episodio literario podría ilustrar algunos de los argumentos esgrimidos por el prestigioso escritor y psicoanalista Luigi Zoja para explicar el fenómeno de la recesión sexual en nuestra era, es decir lo que el autor describe, como la creciente pérdida del deseo sexual en el Occidente del siglo XXI. Según el académico este decaimiento de la voluptuosidad llega hasta tal punto que pareciera que el mundo está renunciando al sexo.

En su erudito libro titulado justamente La pérdida del deseo (Fondo de Cultura Económica, 2024), Zoja afirma que “la sexualidad, gran protagonista del siglo XX, podría encaminarse hacia su disolución, como práctica e incluso como tema”. Paradojalmente, la aparente hipersexualidad de las sociedades contemporáneas -imágenes sexuales por doquier, el uso indiscriminado del sexo como herramienta privilegiada para vender productos, la objetivación sexual de varones y mujeres y la masificación de la pornografía vía las redes sociales- es concomitante con una tendencia que podría extenderse a todo el mundo globalizado (y que el autor demuestra a partir de datos estadísticos concretos): la actividad sexual está en constante disminución, en especial, entre los más jóvenes.

El deseo alicaído

Zoja comienza su estudio describiendo los que históricamente se consideran los movimientos de liberación sexual en Occidente con el objetivo de relativizar sus efectos subversivos. La primera revolución sexual fue protagonizada por Freud que habilitó a hablar positivamente de sexo -frente a ciertos discursos morales, juridicos y religiosos que lo negativizaban- y puso a la sexualidad en el centro de la vida de los humanos. Con antecedentes, tales como la pansexual y concupiscente República de Weimar en la década del veinte -con sus cabarets gloriosos plenos de espectaculos de gays y travestis y los obreros y los rubios espléndidos al alcance de la mano-, la década del sesenta del siglo XX produjo su propia revolución sexual. A medida que se popularizaba la pastilla anticonceptiva, la liberación sexual de “nuestros años sesenta” fue protagonizadas por feministas, la comunidad LGTB (cuya máxima expresión fue Stonewall), y lxs estudiantes universitarios que, a su vez, la imbricaron con las luchas marxistas de redención social a partir de consignas tales como “Cuánto más ganas tengo de hacer la revolución, más ganas tengo de hacer el amor”.

Sin embargo, la liberación de tabúes, prohibiciones y represiones, el reclamo a un derecho general a los placeres ha tenido efectos y consecuencias que parecen ir en contra del despliegue de la voluptuosidad y el deleite erótico.

Para Zoja, eso ocurre porque, lo que se suele llamar liberación del sexo, es, meramente, laicización y secularización del sexo. En todas las civilizaciones, el sexo solía oficiar de ritual sacro, tenía intrínsecamente virtudes sagradas y, en ocasiones, incluso divinas. Ello dotaba al sexo de cierta aura de magia, secretismo y misterio. Incluso la escena de La educación sentimental ambientada en la modernidad decimonónica, hoy suena anacrónica con los preliminares de preparativos de los jóvenes, la ofrenda floral a las prostitutas, la expectativa y la culpa. Parafraseando a Max Weber, con la posmodernidad el sexo se ha desencantado, ha perdido su encanto. Aun durante gran parte del siglo XX, las niñeces y adolescencias tenían nulo o escaso acceso a material sexual y eso hacia del sexo un territorio a descubrir. En cambio, con la aparición de las redes, el conocimiento de la sexualidad no se desarrolla gradualmente a través de los contactos con otro cuerpo sexuado, sino a través del imaginario pornográfico accesible en las pantallas. Para el autor, eso redunda en una reducción de la fantasía y de la producción de imágenes interiores que la alimentan. Así afirma: “Antes la pornografía imitaba a la realidad sexual. Desde la llegada de las redes, la actividad sexual imita a la pornografía”.

En efecto, actualmente la red -y con ella el acceso universal, democrático y gratuito al porno- se instituye en material originario de educación sexual para niñeces y adolescencias y es usada como entretenimiento para los adultos. Zoja afirma una posible correlación entre las nuevas patologías sexuales y el hecho de ser coetáneos digitales del porno. En los sitios disponibles, las mujeres y los varones tienen cuerpos hegemónicos, en tanto tal deseables y los varones están en permanente erección. Estos modelos inalcanzables ocasionan daños psíquicos graves, que van desde la inducción a la fabricación de cuerpos hollywoodenses o de desfiles de moda, la anorexia, la vigorexia y las disfunciones eréctiles. Otra consecuencia es que el prematuro y nocivo uso de sustancias tales como sildenafilo (viagra) y tadalafilo, condicionan y mediatizan la posibilidad de verdadero encuentro entre dos seres humanos potenciales que se desean. Con la apelación a la sustancia, la sexualidad se vuelve mecánica, hidráulica y con pretensiones de eficiencia neocapitalista e impide la necesaria presencia de los componentes de ternura y líbido que le asignara Freud.

¿Las apps del deseo o del anti deseo?

En este contexto, no parece casual el auge de Tinder o Grindr. En esas app, los cuerpos -o solo los miembros- se exhiben y se describen como mercancías -aunque son gratuitas- en función de un placer fugaz y veloz, que reniega de los tiempos del galanteo (el personaje de una ficción televisiva lo expresaba en el slogan: “máximo en placer y mínimo en tonterías”) y exigen -como los productos de los comerciales- una satisfacción inmediata y garantizada.

A su vez, en función de cierta exaltación neoliberal, la sexualidad se ha convertido en objeto de consumo y un fin en sí mismo, perdiendo su ancestral característica de comunicación no verbal entre dos personas, potencialmente profunda y dulce. Siguiendo el mismo criterio neoliberal, la promiscuidad sexual, el hecho de acumular y cuantificar cuerpos sobre las sábanas y el desempeño cuasi-fabril, performático y pleno de destrezas en la cama aparecen como sinónimo de éxito personal y social. Por esta vía, el sexo se aleja del Eros: es mera voracidad sexual análoga a la voracidad por el alimento o por el dinero. Se ha perdido el valor trascendental que tiene entrar en el cuerpo del otro. Ser, por unos instantes, mediante el acoplamiento de los cuerpos, uno solo en ese milagro que une carne y corazones.

Apelando a conceptos y herramientas de la psicología, la historia, la sociología, la antropología y la estadística, Zoja ha escrito un libro profundo, necesario, polémico y complejo que, alejándose de los simplismos y de la moralina conservadora, plantea las contradicciones y las consecuencias de la liberación sexual. En la escena narrada al comienzo, los dos amigos protagonistas coinciden en que esa visita truncada al lupanar es el mejor recuerdo de sus vidas. En las sociedades contemporáneas propensas al exitismo, eso resultaria casi imposible. Sin embargo, en el ocaso, Flaubert parece comprender y transmitir que lo importante de las existencias no es el placer consumado, el desempeño supuestamente exitoso, el anhelo que se concreta inmediatamente y tiende a desgastarse y perder valor, sino la ilusión que perdura, la fantasía y la promesa eternas que impulsa el deseo que, en definitiva, es deseo de vivir. Sin dudas, Zoja, suscribe a esa afirmación.

Luigi Zoja, La pérdida del deseo, Fondo de Cultura Económica, 2024.