圖|研之有物

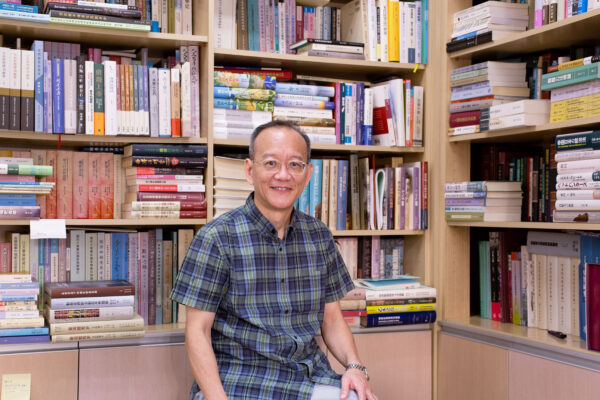

就著午後明亮的陽光,陳宗仁研究員緩緩展開一張古地圖,雖然只是印刷品,依然可感受到這幅圖的與眾不同。

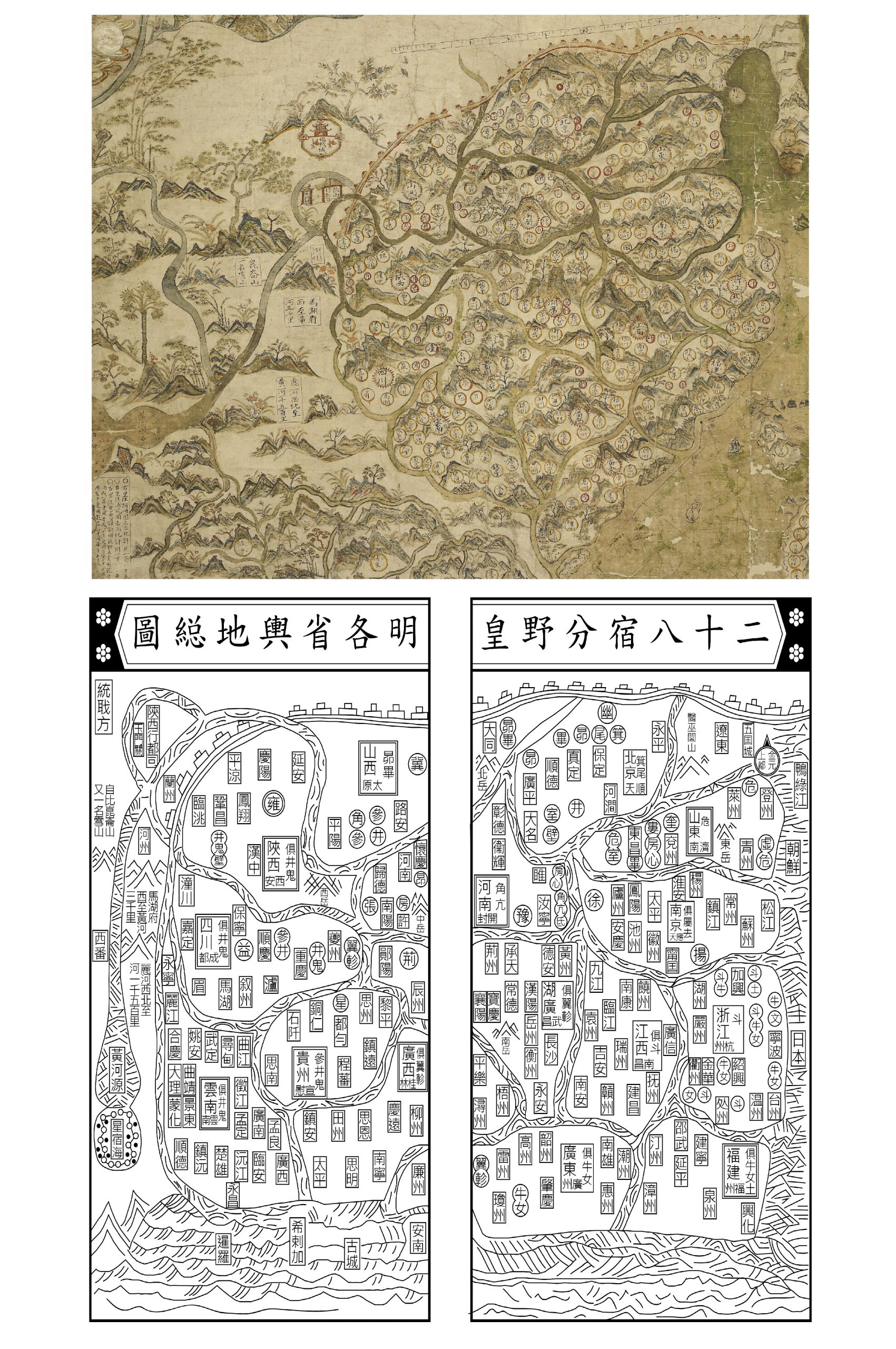

泛黃的圖紙上畫有中國、臺灣、日本、朝鮮、菲律賓及東南亞島嶼,上頭以漢字標示地名與圖說,並繪有山脈、河流、各種植物,甚至還可見到萬里長城。地圖乍看有中國山水畫的影子,但其陸地形狀與比例大小卻類似現代地圖。

地圖的本尊正靜靜躺在牛津大學 Bodleian 圖書館,四百多年來,這幅沒有標題、繪者未知、時間不詳的地圖,一度被世人遺忘,直到 2008 年才被學者 Robert Batchelor 重新發現。

目前歷史學者普遍以「Selden Map(塞爾登地圖)」稱之,取名自該圖的收藏者 John Selden(1584-1654),他是英國 17 世紀著名的法學家,1654 年逝世後,其後人在 1659 年將本圖連同其他藏品捐給牛津大學 Bodleian 圖書館。

圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

究竟 Selden 先生是在何時何地取得此圖,並沒有留下記載,讓該圖的身世成為各國歷史學者爭相解開的謎團,單單為此寫的專書就有好幾本。有學者認為,有能力畫出這樣一幅地圖的人,應該是 17 世紀東亞海域的大商人,由李旦或鄭芝龍繪製的傳言一度甚囂塵上。

然而,陳宗仁卻有不同看法,他在 2010 年一場研討會中見到 Selden Map,過往的圖像研究經驗讓他初見此圖就產生一種既視感。「許多學者以為,這是一幅在中國大陸繪製的地圖」,陳宗仁像柯南辦案般尋找破案線索:「但 16、17 世紀的中國沒有任何一幅東亞地圖有如此準確的比例尺。」

西方的圖像傳統強調比例精確,而中國古地圖是傳統繪畫的分支,傾向表達繪製者的想像與意圖,通常不重視比例控制,常被認為美麗,但缺乏參考價值。

陳宗仁提到:「我女兒有一次畫校園,喜歡操場,就畫的很大,行政大樓就畫的很小,沒有比例控制,校園面貌顯得扭曲,卻反映了繪圖者對校園的認知。」從認知的角度而不是考慮客觀的比例,讓我們可以更好地欣賞古地圖。

然而 Selden Map 不同於大多數的中國古地圖,其海岸線輪廓和島嶼相對位置,比同時期的中國地圖準確得多,陳宗仁因而認為:

Selden Map 的繪圖者應該接觸過中國與西方地圖。換言之,這幅地圖是 17 世紀東、西文化交流時期的產物。

只因一眼瞬間的邂逅,就此讓陳宗仁與 Selden Map 結緣,展開十多年斷續的研究工作。「我把這張圖照原尺寸輸出掛在研究室,想說每天看,一定可以領悟到什麼!」如今這幅圖的身世之謎終於露出破案曙光。

誰是繪圖者?從特殊圖形、地名發音找線索

這樁古地圖懸案究竟該怎麼破解?陳宗仁根據過去的研究經驗,抽絲剝繭,慢慢理出追索的線頭。

首先,他一眼看出 Selden Map 具有 16 世紀葡萄牙人繪製的東亞海圖特色與架構。在那個葡萄牙商人競逐東亞貿易的時代,誰能見到葡萄牙人的地圖?這個人必須跟葡萄牙或西班牙人有接觸,才有可能接觸到這類海圖。

接著,陳宗仁發現,地圖上的中國是福建地區才有的特殊畫法。在福建的書坊盛行出版一種日用類書,當中記載簡易醫藥指南、書信寫作範本等資訊,還包含一幅風格變異的大明地圖。

地圖上大明國兩京十三省被河流切割劃分,可能最初的繪圖者在臨摹地圖的過程中,把河流與省界混淆,後人在不疑有他的情況下以訛傳訛,成為福建流傳的特殊地圖畫法。

有些學者也發現此現象,但值得再追問的是,繪圖者為什麼剛好使用福建流傳的地圖?背後應該有地緣上的牽連。

圖|(上)Bodleian Libraries, University of Oxford;(下)原書藏於中國國家圖書館,蔡幸真依書中之圖重繪

另一個線索則藏在地圖上標示的漢字圖說,有趣的是,你每個字都看得懂,但可能一時無法讀懂意思。陳宗仁提示,試著改用閩南語唸唸看,就像瞬間吃了翻譯年糕,原來這是一幅以閩南語發音的地圖。

以日本島上的地名為例,「魚难島」(發音 Hirado)是指「平戶」、「笼仔沙机」(發音 Nagasaki)是指「長崎」、「殺子馬」(發音 Satsuma)是指「薩摩」,這些都是當時九州重要的港市所在。

陳宗仁藉由關注哪些港市被畫出,以及閩南語的發音等證據推論,繪圖者應該有海外經商背景,且可能是漳州籍閩南人。

圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

綜觀目前的線索,Selden Map 的繪圖者不僅接觸過西方商人、讀的是中國福建出版的地圖,還是位在海外經商的漳州人。

所有證據指向一個活躍於東亞海域的群體,也就是離開原鄉、到海外打拚的「唐人」。

繪圖時間現端倪!線索藏在香料群島上

「唐人」是解讀 Selden Map 的重要概念。當時移居海外者自稱「唐人」、住的是「唐人街」,他們多數來自福建、浙江、廣東等中國沿海省份。數百年來,海外的蓬勃商機吸引他們不畏風險走海,往北到琉球、日本經商,往南到東南亞各地發展,有些人就在當地落地生根。

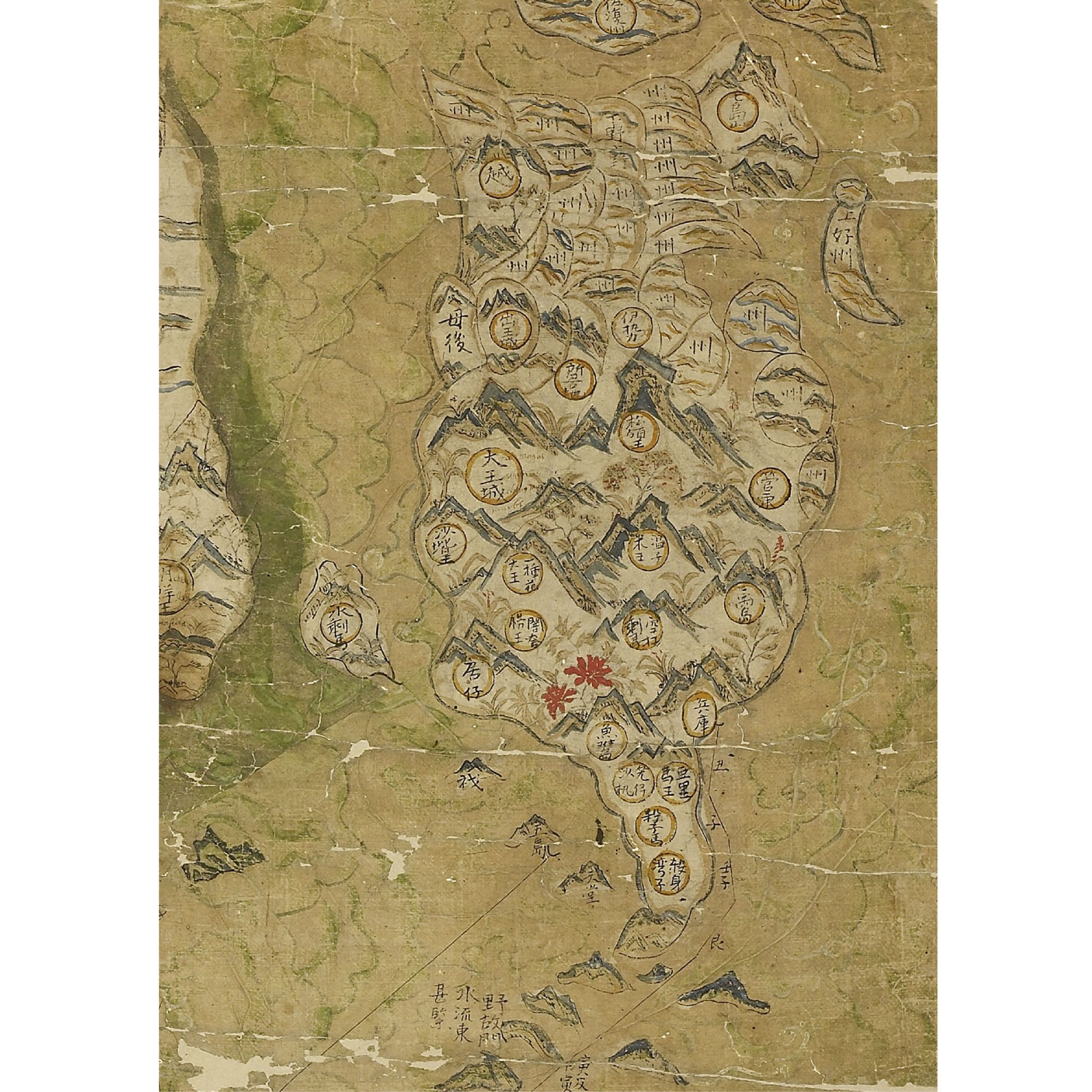

這或許就是為何 Selden Map 近一半篇幅清楚描繪東南亞地區,另有多處以文字記載當地發生的重要事件。例如地圖上標示「万老高」的地方,就是現今印尼的摩鹿加群島(Maluku Islands),這裡也是大航海時代列強爭相建立貿易據點的「香料群島」。

葡萄牙人積極探索海外商機,自 16 世紀起先後在麻六甲、摩鹿加群島、澳門等地建立據點,企圖控制東亞到歐洲的香料貿易。隨後到的西班牙,則以菲律賓呂宋島為據點、建立馬尼拉城。同時,新崛起的荷蘭也成立東印度公司,與葡、西競爭東亞海域的貿易權。

當時,摩鹿加群島中的兩個小島「干子智」(Ternate)、「直羅里」(Tidore)出產高利潤的稀有香料丁香、肉豆蔻,列強競爭尤為激烈。荷蘭與干子智島上的穆斯林蘇丹結盟,攻佔葡萄牙在當地的據點;而直羅里蘇丹國則與西班牙合作,對抗荷蘭與干子智聯盟。

Selden Map 記載了這場衝突,在香料群島上標註「化人住」、「紅毛住」字樣,代表兩方勢力正在島上對峙,這當中還藏有解開地圖繪製時間的線索。

圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

此處的「化人」指的是西班牙人、「紅毛」則是指荷蘭人。1606 年,西班牙首先奪取葡萄牙在干子智的堡壘。隔年 1607 年,荷蘭人又在干子智人的幫助下在島上建立據點,展開與西班牙的長期對峙,直到 1662 年鄭成功傳聞要攻打呂宋島,西班牙人才放棄摩鹿加群島據點,逐漸撤兵回防。

圖|Wikimedia

由於 Selden Map 並沒有標註 1619 年荷蘭佔領巴達維亞,以及 1622 至 1624 年荷蘭在臺灣海峽的軍事行動,再加上此書的大明帝國圖形與 1610 年代刊行的日用類書近似。

陳宗仁就此推測,Selden Map 最可能在 1610 年以後繪製,是距今 410 多年、研究大航海時代與海外唐人生活的珍貴史料。

繪圖者居住地現蹤!先解答「化人」是誰

現在我們可以確定,Selden Map 的繪圖者最可能生活在東南亞,但詳細的居住地還不清楚。在眾多圖文資訊中,地圖西北側邊緣的「黃哇黎番 呵难黎番 俱在此後」字跡成為關鍵線索,其中「黃哇黎」指「英國人」、「呵难黎」指「荷蘭人」,而這兩個譯音詞應出自西班牙語(inglés, holandés)或葡萄牙語(inglês, holandês)。

圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

目前我們有兩個選項,究竟繪圖者是身處西班牙或葡萄牙的殖民地呢?

首先,我們來看西班牙殖民的菲律賓呂宋島,圖中的資訊相當豐富,既以黃色圓圈強調「王城」地名(指馬尼拉),又在島嶼東南側標註「化人番在此港往來呂宋」字樣。如今我們知道「化人」是指西班牙人,但此稱呼又是怎麼產生的呢?

圖|Bodleian Libraries, University of Oxford

根據陳宗仁的研究,「化人」會被用來指西班牙人,與西班牙傳教士對唐人的傳教活動有關。

在 17 世紀初期,菲律賓傳教士編寫的辭典《Arte de la Lengua Chio Chiu(漳州話語法)》中,除了使用化人一詞,還寫有「僚氏化天地」等與「化」相關的句子。此處的「化」有「創造」之意,傳達「上帝創造世界」此重要的基督宗教概念,因此傳教士就是化人,西班牙人也跟著統稱化人。

相對地,地圖上有關葡萄牙人的資訊就比較少,不但沒有畫出澳門殖民地,也沒有在葡屬麻六甲地區標示「王城」。

從圖上的譯音詞、「化人」一詞的使用,以及菲律賓呂宋島上的豐富資訊推測,繪圖者與西班牙的關係密切,比較可能是居住在菲律賓的唐人。

走入 17 世紀海外唐人的生活世界

Selden Map 的身世背景已逐漸明朗,但這幅四百多年前誕生的古地圖,對於當代的我們又有何意義呢?

陳宗仁提到,歷史學常被認為是在處理戰爭何時爆發、原因是什麼、統治者如何治理等問題,其實我們也會關注歷史上的人如何認知外在世界?

首先,我們從 Selden Map 的空間秩序觀察起,當中隱含「華夷圖」的身影,這是一種以中國為中心、四周為藩屬、蠻夷的天下觀。在這幅圖裡,雖然作為「華」的大明國不在地圖的正中心,但仍佔了一半圖幅。至於在傳統中國地圖裡,「夷」的描繪常是簡略、刻板,但在這幅圖中卻成為視覺焦點,從日本、臺灣到南洋諸島,用一連串的港市與航線串連。

陳宗仁剖析:「繪圖者是一名身處海洋文化的人物,但他所處的文化氛圍盛行華夷圖,只能用此概念工具表現他生活的世界。不過他在畫圖時,維持了『華』國的繁複,增添了『夷』地的生氣蓬勃。」

圖|Boxer Codex, 1590, maintained by Indiana University Digital Library Program

說著說著,眼前彷彿出現一名 17 世紀活躍於東亞海域的唐人,他的生活世界是這樣的:他不清楚中國北方、長城以外的地方,只能畫上他熟悉的花木、竹子、蝴蝶來裝飾空白。他知道長城以南是大明的十三省,但這是抄來的。海外有很多港市和航線,有些是他身歷其境的描繪,有些則是口傳耳聞。

日本的本州和九州黏在一起,說明他不清楚兩地的關係;而畫了那麼多九州的港市,是因為唐人都到那裡做生意。此外,生活在海外的他也具有全球視野,他知道英國人、荷蘭人住在哪個方向,荷蘭及西班牙正在香料群島對峙,只是此時還未料到這兩大海上勢力的對峙,也即將把臺灣捲入。

對歷史學來說,Selden Map 的貢獻在於,它展現了 17 世紀初的唐人感知到的世界長什麼樣,也提供一條線索,讓我們從海外唐人的觀點探索東亞海洋史。

人為什麼遷徙?從移民經驗看見海洋史的臺灣

圖|研之有物

「這幾十年下來,其實我的研究動機很單純,就是對自身疑惑的解答。」儘管從事臺灣史研究數十年,陳宗仁坦言,他其實到大學才有機會接觸臺灣史。

回憶起小學地理課教的都是長江、黃河;歷史課學的是勾踐、岳飛或國民革命,陳宗仁直到大學幫著老師寫方志,才慢慢認識臺灣島上發生的事。

碩士論文寫 18 世紀新莊的歷史,發覺小時候常講的「草地」原來是大量福建、廣東移民來臺開墾時見到的平原面貌;而新莊的草地則是在數十年內變成街市,更成為臺北盆地最熱鬧的地方。

此外,陳宗仁上大學時,父母跟隨朋友的腳步移民西班牙開餐館,特殊的移民經驗也讓他逐漸對「人為什麼遷徙?」這個命題產生興趣。

無論是陳宗仁移居西班牙的父母,或 18 世紀開墾新莊的移民,每個人都有自己的遷徙動機,但他不滿足於將這些視為個人生活的碎片,希望能進一步將移民群體的生命經驗用歷史學的訓練「概念化」,思考歷史上的人們為何遷徙。

「唐人幾百年來都在海內外移徙,我生在臺灣的移民家庭,自然也對『唐人』、『海洋史』這樣的主題感興趣。」

陳宗仁認為,從事唐人研究除了解答對自身經驗的疑惑,也為臺灣史開拓了不同的研究向度。

過去的臺灣史是依循中國王朝的視角,認為臺灣是王朝的一部分,強調臺灣島如何成為「中國的臺灣」。有些人則著重西方的視角,認為臺灣原是傳統的清代社會,開港通商後歷經西方文化衝擊,隨後遭逢日本殖民統治,臺灣才逐漸成為「現代的臺灣」。

但陳宗仁認為,臺灣史研究還能從更多元的角度切入,海洋史觀給了我們重新認識臺灣的新視野,關心的不是在歷史上是誰的領土,而是將臺灣還原為海域世界的一個島。

「我們講述的歷史,應如同我的老師曹永和所說『臺灣島史』,是由不同族群觀點形成的臺灣史。例如原住民族怎麼理解外來者的出現?因殖民而來的日本人在臺灣做了什麼?臺灣的唐人與東亞各地的唐人有何不同?」

陳宗仁從唐人研究、海洋史出發,逐步找到臺灣史的本質:

臺灣是一個由不同群體組成的社會,是多元而非單一的主軸,塑造了這座島嶼的歷史。

圖|研之有物