La ghiacciaia di Palazzo Cornaggia è uno spazio cilindrico con spesse murature in pietra ed una cupola a tutto sesto in mattoni che si presenta esternamente come una collina e che veniva utilizzata, prima dell’avvento dell’elettricità, per conservare blocchi di ghiaccio invernale o di neve pressata. Le basse temperature risultanti in questo modo servivano per conservare gli alimenti. Una sorta di frigorifero ante litteram, in uso sino agli anni venti del secolo scorso.

Un pezzo di storia di Thiene che è stato salvato dall’incuria e dallo scorrere dei secoli.

Nel 2020 grazie ad un intervento del Comune che ha investito 15mila euro è stata ripulita la zona invasa dalle erbacce. Se oggi è in migliori condizioni è anche grazie al Gruppo Alpini di Thiene, che da sempre cura la manutenzione della zona verde sul retro della Biblioteca. Ma non è stata mai valorizzata dal punto di vista turistico perchè si tratta di un sito storico, e ci vorrebbero delle iniziative rivolte in primis ai più giovani e alle scuole”.

Nel 2020 grazie ad un intervento del Comune che ha investito 15mila euro è stata ripulita la zona invasa dalle erbacce. Se oggi è in migliori condizioni è anche grazie al Gruppo Alpini di Thiene, che da sempre cura la manutenzione della zona verde sul retro della Biblioteca. Ma non è stata mai valorizzata dal punto di vista turistico perchè si tratta di un sito storico, e ci vorrebbero delle iniziative rivolte in primis ai più giovani e alle scuole”.

Un valore incommensurabile

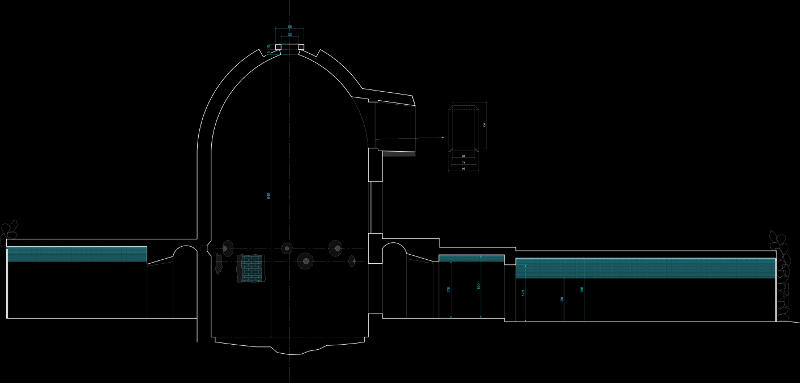

“E’ una delle più grandi ghiacciaie dell’alto vicentino – scrive Francesco Pronio del gruppo alpini di Thiene, in un documento ancora presente nel sito del Comune – . Si tratta di una costruzione tonda, del diametro di m. 4,65 alta come un palazzo di 3 piani (m 8,45 per la precisione). E’ coperta da una cupola a sesto rialzato, con muri in pietra e volta in mattoni. Ha una capacità di oltre 100.000 litri di ghiaccio o neve.

Attorno alla camera del ghiaccio ha un deambulatorio, un corridoio rotondo sul quale si aprono delle nicchie coperte a volta. Qui, approfittando del deposito del ghiaccio, si potevano conservare carni, formaggi, vini e medicinali a temperature molto più basse di quelle di qualunque altro posto. Nella camera del ghiaccio ci sono due serie di fori tondi con svasatura, si trovano ad un’altezza di m 2,25 – 2,65 dal basamento che probabilmente era fatto di legno. Per capire la loro funzione bisogna sapere come veniva caricato e scaricato il ghiaccio. Il ghiaccio veniva “prodotto” d’inverno riempiendo d’acqua delle basse vasche e aspettando che gelasse per poi raccogliere il ghiaccio. In altri paesi più vicini ai monti veniva portato dalla montagna, avvolto da sacchi di juta. Era tagliato in grossi blocchi e poi calato dall’alto. I blocchi venivano accostati senza lasciare spazio e le piccole commessure venivano accuratamente riempite di neve in modo da formare una lastra unica, raggiunto un certo spessore veniva steso uno strato di paglia e si partiva con un nuovo strato e così via, riempiendo dal basso la camera tonda. Per agevolare le operazioni erano ricavate due aperture una a quota 3,10 e una a quota 5,65 dal fondo. In sommità alla cupola il foro sommitale, centrato alla cupola e del diametro di mezzo metro. Man mano che si utilizzava il ghiaccio, gli strati calavano e si poteva raggiungere la superficie del ghiaccio dall’apertura sottostante portando con sé scalpelli, picconi e ganci. La porta più bassa, quella che dà sul deambulatorio, non veniva quasi mai aperta se non quando il ghiaccio ormai era finito e bisognava pulire la camera per un nuovo utilizzo. Ed ecco che, mezzo metro sotto la porta del primo livello, vi sono quei fori. Si ipotizza che servissero per fare un impalcato circolare comodo per compattare o estrarre il ghiaccio.

L’accesso

Nella pianta si vedono due accessi. Il secondo (sulla destra e più corto) è probabilmente un’alterazione successiva, praticata quando non serviva più per la conservazione del ghiaccio. Le ghiacciaie di norma avevano un accesso solo con apertura a settentrione. Nel nostro caso l’accesso è a nord est e ha una galleria lunga m 8,00 abbastanza perché i raggi del sole non si affacciassero mai oltre l’imbocco. Anche la doppia porta serviva per la conservazione della temperatura, veniva aperta il meno possibile e sempre nelle ore notturne.

Nella pianta si vedono due accessi. Il secondo (sulla destra e più corto) è probabilmente un’alterazione successiva, praticata quando non serviva più per la conservazione del ghiaccio. Le ghiacciaie di norma avevano un accesso solo con apertura a settentrione. Nel nostro caso l’accesso è a nord est e ha una galleria lunga m 8,00 abbastanza perché i raggi del sole non si affacciassero mai oltre l’imbocco. Anche la doppia porta serviva per la conservazione della temperatura, veniva aperta il meno possibile e sempre nelle ore notturne.

L’esterno

All’esterno la giassàra si presenta come come una bella collina. La terra è un buon isolante e metri e metri di terreno contribuiscono a mantenere il fresco. Col tempo poi crescono gli alberi e l’ombreggiatura riduce ulteriormente l’azione dannosa del sole.

Storia

A chi apparteneva una giassàra di tali proporzioni in grado di mantenere ghiaccio in quantità esuberanti le esigenze di una sola famiglia? Alle famiglie Thiene, poi Cornaggia, poi Mangilli infine al Comune.E’ probabile che quel ghiaccio fosse venduto a macellai, locande o altri commercianti, ma non si hanno notizie certe su questo. Anche sull’esistenza di una doppia apertura si sa poco. Il fatto di avere una porta a sud est contrasta con la tecnologia della conservazione del ghiaccio, dato che l’ingresso a sud est non è neppure dotato di doppia porta. Con queste aperture contrapposte l’aria è libera di circolare e quindi aumento la scambio termico tra l’esterno e l’interno. Logica vorrebbe che si tratti di un’apertura successiva quando ormai il ghiaccio si produceva per via tecnologica e la ghiacciaia era diventata una semplice cantina. La risposta sta solo nei documenti storici ma, per quanto abbiamo cercato, non abbiamo trovato che poche e scarne notizie. Vi è un breve scritto dal titolo Alla scoperta di percorsi nascosti – il freddo cuore di Thiene, un estratto da un vecchio bollettino comunale. Descrive le ghiacciaie del Castello Porto Colleoni, di villa Thiene Cornaggia, di palazzo Salici-Scalcerle e della fattoria da Porto.

fonte https://accogliamoleidee.wordpress.com/2017/02/11/una-giassara-in-thiene/

Stampa questa notizia

Stampa questa notizia