En el invierno de 1936, Navarra se convirtió en la Atenas falangista. Pamplona, la insigne ciudad del Arga, fue el punto en el que un nutrido grupo de intelectuales pusieron sus plumas al servicio del Bando Nacional. Con la tutela de Fermín Yzurdiaga Lorca y Ángel María Pascual Viscor y «bajo el signo de la guerra. Que así queríamos que fuese saludada con salvas de cañón y fusiles» nació Jerarqvía. La revista fue un paso más allá en cuanto a la propaganda que se estaba gestando en la Guerra Civil española: filosofía, poesía, ensayos e historia rellenaban sus páginas.

Fermín Yzurdiaga: el cura azul y la más alta cultura

Fue Pamplona el lugar de publicación del primer número de Jerarqvía: la revista negra de la Falange. Los encargados de lanzar esta iniciativa fueron el sacerdote navarro Fermín Yzurdiaga Lorca y el editor Ángel María Pascual Viscor. Ambos habían fundado el 1 de agosto de 1936 el diario Arriba España en las oficinas que Falange había incautado en julio al periódico, de ideología nacionalista vasca, La Voz de Navarra.

Si Arriba España era un diario más enmarcado en las formas más comunes de propaganda de la Guerra Civil española y considerado el sucesor espiritual del clausurado Arriba, Jerarquvía tenía el objetivo, dentro de servir a la causa nacional, de dar profundidad y calidad intelectual al panorama falangista. Y, desde el primer número de Arriba España, ya se estaba gestando la Revista Negra. Así lo demostraba una frase en él que rezaba «con Octubre Jerarquía».

Fermín Yzurdiaga convertía, gracias a estos dos diarios, a Pamplona en uno de los epicentros propagandísticos y culturales de la España nacional. Su trabajo revitalizaba dicho sector, pues a inicios de agosto de 1936 solo había en el territorio del Bando nacional diecisiete diarios, esto debido a la censura que el Frente Popular aplicó sobre los medios considerados desafectos de su régimen.

Tal fue la ambición de Yzurdiaga para Jerarqvía que llegó a organizar en torno a ese grupo Ediciones Jerarquía. Dicha editorial estuvo operativa hasta 1941 y bajo su sello se publicaron obras de Manuel Machado, Ramón Basterra, Manuel Ballesteros o la célebre Madrid de corte a cheka de Agustín de Foxá.

¿Cómo era la revista?

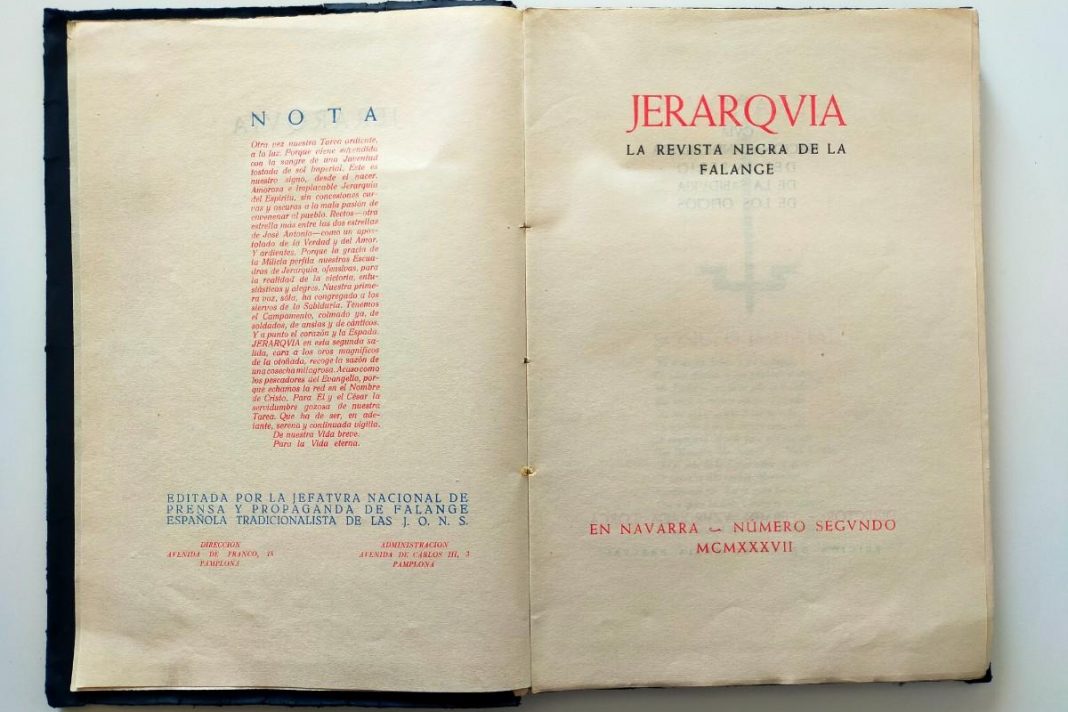

La Revista Jerarqvía acaparaba las miradas incluso antes de poder abrirla, pues su edición contaba con suntuosas tapas negras —interpretada por unos como un guiño a los camisas negras italianos y por otros como una referencia al color de la sotana sacerdotal— en las que se podía leer en letras doradas: JERARQVÍA. Además de contar con textos de indudable profundidad, la revista estaba impresa en un papel de gran calidad, escrita a cuatro tintas (rojo, negro, azul y purpurina) y con una tipografía que presentaba una escritura impecable, limpia y espaciada.

De ella llamaba la atención también la cantidad de dibujos e ilustraciones que incluía, realizados por Crispín Martínez, quien había colaborado con Yzurdiaga en Arriba España. De hecho, el número de adornos era tal que el propio Eugenio d’Ors llamaba a los barrocos adornos tipográficos «zanahoriuelas». Incluso destacaban en ella otros factores como la sustitución de las úes por uves, el constante uso de latinismos o la utilización de las mayúsculas o el color rojo para destacar palabras como César o Imperio. Todo esto hacía que el precio de la revista estuviera en cinco pesetas, bastante elevado para la época, y que la primera tirada estuviera reducida a 50 ejemplares. De hecho, entre los cuatro números solo alcanzó la cantidad de 5000.

Jerarqvía: Imperio e Hispanidad para el Nuevo Estado

Bajo el subtítulo de Guía nacionalsindicalista del Imperio, de la Sabiduría y de los Oficios, la Revista Jerarqvía intentaba recuperar en sus páginas la vocación imperial que consiguió España a través de su espíritu cristiano y el idioma, y que había perdido. Además, pretendía extender los ideales del nacionalsindicalismo de José Antonio Primo de Rivera y adaptarlos al Nuevo Estado que se estaba gestando en la Guerra Civil.

Por lo tanto, uno de los ejes temáticos fundamentales de la revista es el enlace de España con su pasado imperial. Ejemplo de ello son los versos que abrían todos los números, escritos por Hernando de Acuña, y que rezaban »un Monarca, un Imperio, una Espada». La reivindicación de la España imperial se puede extraer de multitud de textos de Jerarqvía. Uno de los más notables fue A Roma por todo, de Rafael García Serrano, en el que toca temas como el imperio, el reinado de los Austrias, España como vanguardia del cristianismo y la universalización de la lengua hispana: «Carlos V. Saco de Roma, 1527. La lengua española se hace inmensa. Universal. Debe sustituir al latín. Y el Emperador, en 1536, habla el castellano ante el Papa. Es que en la lengua imperante se había introducido el latinismo y con él la segunda catolicidad en el mundo. Pleno XVI. Máxima España, yema del mundo». «El español ha nacido para mandar y no para ser proletario». Y «sólo en nombre de Roma, ha tenido imperio España».

La idea imperial —vinculada también al pensamiento de Dante— continúa en la revista con otros textos, como El Imperio de España, escrito en el número segundo por Manuel Ballesteros Gabrois. En él, hace una distinción del Imperio español, extendido a través de la fe, las leyes y la lengua —en resumen, la Hispanidad—, y el francés y el inglés de los siglos XVIII y XIX, forjados sobre la depredación de los territorios en los que se asentaban. De ese anhelo imperial y barroco también se hace eco la publicación a través de menciones de Cervantes, Lope de Vega, Góngora o Garcilaso de la Vega.

Otro de los aspectos más relevantes de Jerarqvía fue su vinculación con Roma. Más allá de que el nombre de la revista fue tomado de su homóloga italiana Gerarchia, en la que participó Ernesto Giménez Caballero, la herencia romanizante vino influida por la Escuela Romana del Pirineo de Ramón Basterra y las ideas de Eugenio d’Ors. Ella defendía que los principios rectores del clasicismo y la catolicidad fueron los que llevaron a España a esa empresa unitaria y universal. Por ello, los escritores de Jerarqvía veían a España como la heredera de la Roma de los Césares —también de Jerusalén y Atenas— y a José Antonio como un César caído, ligando así también el Imperio al nacionalsindicalismo.

Pese a que esos dos temas eran los de mayor fuerza, Jerarqvía abarcó otros como la apelación a los mártires —en especial a los de Falange— en lo que ellos consideraban una nueva cruzada, recordando a los «muertos de Falange Española en el aire, en la tierra, en el mar». También guardaba un fuerte espíritu anticomunista, antiliberal, antimasónico y reivindicativo de los oficios y la España gremial —no cómo sistema, sino como forma de tenencia frente al capitalismo y el comunismo—. Incluso esa admiración por el fascismo italiano y el nazismo alemán venía desde una perspectiva de considerarlos revoluciones identitarias nacionales.

El final de Jerarqvía: la caída de la Atenas falangista

Pese a la indudable calidad de la revista, la Escuadra de Jerarqvía solo pervivió durante cuatro números: uno en 1936, uno en 1937 y dos en 1938. En sus páginas se vertieron poesía, ensayos históricos, antropológicos y la vanguardia de la cultura falangista. En ella escribieron notables plumas como Eugenio d’Ors, Dionisio Ridruejo, Rafael García Serrano, Gonzalo Torrente Ballester, José María Pemán, Agustín de Foxá o Luis Rosales.

Entre los motivos de su final estuvo la marcha del grupo de intelectuales de Jerarqvía a Burgos con Dionisio Ridruejo y Serrano Súñer, ministro del Interior en ese momento y encargado de la prensa y la propaganda, a finales de 1937. Otro motivo fue la constante tensión entre Yzurdiaga con el arzobispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, por las implicaciones políticas del sacerdote. Eso le hizo renunciar a su puesto como Delegado Nacional de Prensa y Propaganda en la navidad de 1937, precipitándose el fin de la revista.

Sin embargo, dejó un legado que reivindicaron en sus memorias desde Ridruejo, Luis Felipe Vivanco o Laín Entralgo. También demostró la fuerza intelectual de ese grupo de escritores veteranos e intelectuales que se reunieron bajo el fragor de los cañones y que querían ser el ejemplo formativo para la naciente intelectualidad del Nuevo Estado. El proyecto, más allá de sus cuatro números, hizo durante dos años que Pamplona fuera una breve y efímera Atenas.