Verhandlungsbereitschaft als Schwäche? Die Dilemmata des Ukraine-Kriegs

- Verhandlungsbereitschaft als Schwäche? Die Dilemmata des Ukraine-Kriegs

- Die Aussichten für Deutschland

- Auf einer Seite lesen

Land für Frieden oder territoriale Integrität um jeden Preis – Welchen Weg sollte der Westen einschlagen? Interview mit Brigadegeneral a. D. Reiner Schwalb. (Teil 2 und Schluss).

Reiner Schwalb ist Brigadegeneral a.D. und war von 2011 bis August 2018 Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Moskau. Er hat auch Erfahrungen in Nato-Stäben, wo er sechs Jahre lang tätig war. Telepolis-Autor Andreas von Westphalen sprach mit ihm über Möglichkeiten und Herausforderungen von Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland.

Im ersten Teil des Interviews ging es über die Lehren aus den gescheiterten Verhandlungen in Istanbul 2022.

Die Drohung eines Eingreifens westlicher Staaten

▶ Aktuell werden auf der einen Seite die Stimmen lauter, die ein Eingreifen europäischer Soldaten zur Unterstützung in der Ukraine fordern (also keine Nato-Soldaten, sondern explizit europäische Soldaten), auf der anderen Seite kündigt Russland Übungen mit taktischen Atomwaffen an und droht beispielsweise Großbritannien mit Gegenschlägen, falls Russland mit britischen Waffen angegriffen werden sollte.

Stehen wir derzeit vor einer nächsten Eskalation-Stufe in diesem Krieg?

Reiner Schwalb: Zunächst mal diese Unterscheidung zwischen europäischen Soldaten und Nato-Soldaten, das ist eine Unterscheidung, die wir treffen, die Russland in dieser Form nach meinem Dafürhalten nicht trifft. Aber wir Europäer unterstützen ja bereits massiv durch Waffenlieferungen und Ausbildung.

Die Drohung eines Eingreifens westlicher Staaten, so diese denn verbunden ist mit Glaubwürdigkeit und auch Erklärungen in stiller Diplomatie, kann durchaus zur Willensbildung bei Putin beitragen, Verhandlungen ohne Vorbedingungen zu beginnen.

Die Drohungen des Kreml kann man zwar nicht auf die leichte Schulter nehmen, dennoch scheut Russland einen Angriff auf ein Nato-Land, wie ich vorher schon erwähnte. Natürlich würde Russland sich nicht scheuen, Soldaten anderer Nationen in der Ukraine anzugreifen. Das ist ein wesentlicher Unterschied.

Aus meiner Sicht ist ein Einsatz taktischer Nuklearwaffen in der Ukraine unwahrscheinlich, aber grundsätzlich nicht auszuschließen.

Dilemmata müssen diskutiert werden

▶ Im Februar 2023 veröffentlichte Jürgen Habermas sein "Plädoyer für Verhandlungen". Einleitend schreibt er:

Wenn ich mich diesen Stimmen (die Verhandlungen fordern – A. W.) anschließe, dann gerade weil der Satz richtig ist: Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren! Mir geht es um den vorbeugenden Charakter von rechtzeitigen Verhandlungen, die verhindern, dass ein langer Krieg noch mehr Menschenleben und Zerstörungen fordert und uns am Ende vor eine ausweglose Wahl stellt: entweder aktiv in den Krieg einzugreifen oder, um nicht den ersten Weltkrieg unter nuklear bewaffneten Mächten auszulösen, die Ukraine ihrem Schicksal zu überlassen.

Seither ist mehr als ein Jahr Krieg vergangen. Droht Habermas heute Recht zu behalten, angesichts der militärischen Fortschritte, die Russland derzeit erzielt, und wird der Westen vor diese Wahl gestellt?

Reiner Schwalb: Das ist nicht auszuschließen. Habermas thematisiert aus meiner Sicht eines der Dilemmata. Nun, wenn wir über einen langen Krieg oder die möglichst schnelle Beendigung desselben sprechen, dann muss man auch öffentlich sehr intensiv über dieses und andere Dilemmata diskutieren.

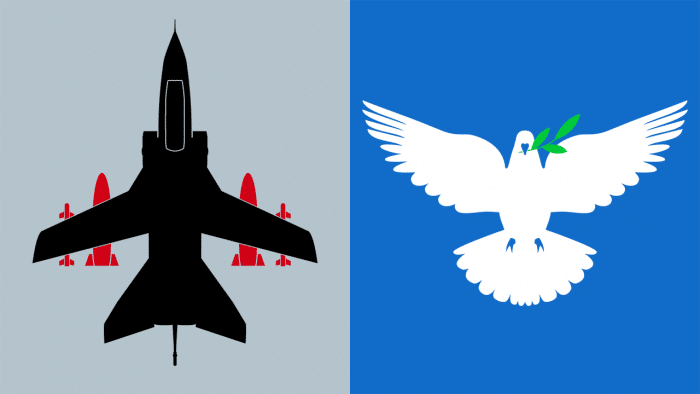

Um nur einige zu benennen: Territoriale Integrität und Souveränität versus Land für Frieden. Kampf um territoriale Integrität und Souveränität bedeutet, einen langen Krieg zu führen, mit vielen Toten und Verwundeten, einem hohen Aufwand, großen Flüchtlingszahlen und einem ungewissen Ausgang sowie einem extrem teuren Wiederaufbau. Das alles unter den Rahmenbedingungen, dass wir weiterhin so massiv unterstützen.

Land für Frieden schafft aber einen nicht akzeptablen Präzedenzfall. Ein Zugeständnis einer Landnahme wäre eine fundamentale Verabschiedung von der bisherigen Friedens- und Stabilitätsordnung in Europa. Dieses Dilemma in der Diskussion auszublenden, wäre falsch.

Ein zweites Dilemma ist für mich die Frage des gerechten Friedens. Dieses betrifft also Themen wie Kriegsschuld und Folgen rechtsstaatlich aufzubereiten oder aber einen Schlussstrich zu ziehen. Empörung alleine löst das Problem nicht. Und ein drittes Dilemma steckt in einer öffentlichen Erklärung eigener Verhandlungsbereitschaft. Wer diese öffentlich zuerst macht, signalisiert Schwäche und gibt dem anderen eine bessere Verhandlungsposition.

Also die Diskussion um die Dilemmata scheint mir wichtiger als eine Debatte darüber, welche Waffen geliefert werden. Wir müssen nach der Quadratur des Kreises suchen. Man darf nicht die Ukraine ihrem Schicksal überlassen – die Negativversion, die Habermas erwähnt. Genau deswegen plädiere ich für Verhandlungen unter den entsprechenden Rahmenbedingungen.

Die Definition eines "Sieges" für die Ukraine

▶ Während Bundeskanzler Olaf Scholz wiederholt davon spricht, dass eine Niederlage der Ukraine verhindert werden muss, wird gerade im Außenministerium immer wieder davon gesprochen, das Ziel der deutschen Außenpolitik sei der Sieg der Ukraine. Nun ist unklar, was genau mit "Sieg der Ukraine" gemeint ist und wie man das definiert.

Heißt das, dass das vorhin genannte Ziel von Selenskyj, das gesamte Territorium der Ukraine wiederherzustellen, inklusive Donbass und Krim den Sieg darstellt? Ist ein Sieg die Wiederherstellung der Grenzen von 2022?

Welchen Eindruck haben Sie, was das deutsche Außenministerium unter dem Sieg der Ukraine versteht?

Reiner Schwalb: Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, es wird innerhalb der Bundesregierung bewusst so offen gehalten. Man wählt unterschiedliche vage Formulierungen wie: "Russland darf nicht gewinnen", "Ukraine darf nicht verlieren", "Sieg der Ukraine", ohne genau zu definieren, was dahintersteckt, aus zwei Gründen.

Erstens: Das ermöglicht es Präsident Selenskyj selbst zu entscheiden, unter welchen Rahmenbedingungen er gegenüber seinem Volk einen Sieg verkünden kann. Dies ist für die innenpolitische Stabilität in einer demokratischen Ukraine entscheidend.

Präsident Selenskyi muss sagen können, so das haben wir jetzt erreicht, das ist ein Sieg für Freiheit, für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in unserem Volk und unsere westlichen Partner werden uns dabei auch in Zukunft unterstützen. Für Präsident Putin ist es einfacher, jedes Ergebnis gegenüber seinem Volk als Sieg zu vermitteln.

Ob das mit oder ohne Krim ist, ob das mit oder ohne den gesamten Donbass ist, ob das Möglichkeiten eines Waffenstillstandes zunächst einmal einschließt, der keine Endgültigkeit hinsichtlich der Grenzziehung, die in einem Friedensvertrag vereinbart werden müssten, betrifft.

Und zweitens wird diese nicht genaue Definition aus meiner Sicht dadurch bestimmt, dass es keine klare Einigkeit innerhalb der Koalition darüber geht, was man will und gegenüber den jeweils eigenen Wählern vertreten zu können glaubt.

Der erste Punkt scheint mir aber wichtiger zu sein, dass man damit Präsident Selenskyj und den Ukrainern immer die Entscheidungsfreiheit lässt zu sagen, das wollen wir und das haben wir erreicht.

Damit setzten wir uns nicht der Kritik aus, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über deren Zukunft entscheiden zu wollen. Dennoch intern müssen wir wissen, was wir wollen, nämlich welche europäische Friedensordnung wir nach dem Krieg anstreben und was das letztlich auch für uns bedeutet.