Charlemagne entre en campagne contre la Saxe

LES CAROLINGIENS

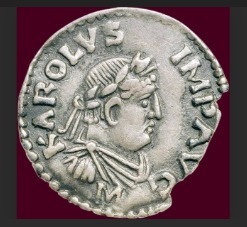

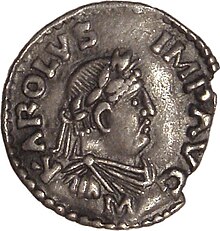

Effigie Charlemagne et autour l’inscription KAROLVS IMP AVG (Karolus imperator augustus).

CHARLEMAGNE

ENTRE EN CAMPAGNE CONTRE LA SAXE

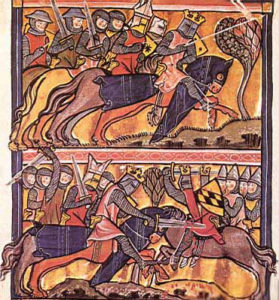

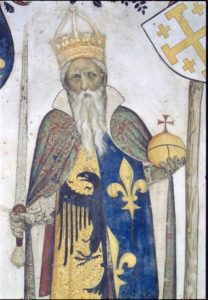

La guerre entre Charlemagne et les Saxons, représentation du XIIIème siècle.

Ils représentent un peuple germanique appartenant au rameau occidental. Ils sont mentionnés pour la première fois au IIème siècle par le grec Ptolémée sur la carte Germania Magna. Il les situe alors au sud-ouest du Jutland, ce qui correspond à peu près à l’actuel Holstein, d’où ils semblent s’être dispersés au sud et à l’ouest. L’Europe centrale au Vème siècle. Au milieu du VIIIème siècle, les Saxons sont encore préservés de l’influence romaine. Leurs voisins, au contraire, se romanisent et s’assimilent à leurs institutions et à leur culte national. Depuis 748, les Saxons sont dépendants du royaume franc. A la fin du règne de Pépin le Bref, le tribut, établi en 758 à 300 chevaux par an, n’est cependant pas payé. De plus, le royaume franc subit régulièrement des incursions saxonnes.

Lire: les Saxons, meilleurs ennemis des Francs.

LA PREMIÈRE CAMPAGNE

Charlemagne abat le sacré « Irminsul », alors que les Saxons païens sont obligés de se soumettre au christianisme.

Dès l’été 772, Charlemagne quitte Worms pour aller envahir la Saxe et la soumettre. Au cours de cette première campagne, l’armée franque va démanteler plusieurs places fortifiées ennemies, et surtout détruire le principal sanctuaire saxon, l’« Irminsul ».

L’Irminsul – photo publique Facebook C’était soit un arbre (plus précisément un frêne) soit un tronc totémique sculpté, dédié à une divinité saxonne (teutonique) de la guerre, nommée Irmin. Il était vénéré chez les anciens Saxons à la fin du VIIIème siècle.

Cette première phase militaire n’est que le début de la guerre la plus longue, la plus difficile et la plus sanglante que le roi des Francs aura à diriger contre un ennemi « acharné et féroce ».

LES SAXONS, UN PEUPLE FÉROCE ET RÉSOLU…

Statue moderne de Widukind à Herford, en Allemagne

Le territoire des Saxons se situe à une cinquantaine de kilomètres au-delà du Rhin. Il est parcouru de cours d’eau, et recouvert de forêts et de tourbières.

Il est habité par des tribus germaniques qui, au début du VIIIème siècle, se sont regroupées en quatre grands peuples : les Westphaliens (Saxons de l’Ouest, établis du Rhin à la Weser), les Angariens (installés à l’Est du fleuve Weser), les Ostphaliens (Saxons de l’Est, centrés dans le massif montagneux du Hartz), et les Noralbigiens (situés dans les plaines du Holstein).

Les Saxons ne sont unis par aucune forme de politique (alors que la légende raconte qu’ils tiennent chaque année une réunion à Marklô, sur le fleuve Weser).

A l’instar des Francs, leur territoire est divisé en cantons. La population est partagée en trois classes : les nobles, qui possèdent les châteaux et les enceintes fortifiées, les hommes libres, et les « laz ».

Tous les Saxons obéissent à une loi non écrite et parlent un dialecte germanique particulier.

Ils sont d’origine maritime mais, devenus agriculteurs, ils cultivent l’orge, le seigle et l’avoine, élèvent des bovins et des chevaux, et en font commerce.

Depuis des siècles, des querelles opposent les Francs à ces agriculteurs païens et belliqueux, qui se heurtent continuellement à leurs troupes en reconnaissance le long des frontières.

Aux accrochages et aux escarmouches viennent s’ajouter les incursions des hordes saxonnes qui pillent, saccagent et empiètent de plus en plus en profondeur sur le pays franc, tentant d’accroître leur territoire. Les expéditions de représailles dirigées par les forces franques pour les refouler demeurent inefficaces. L’ennemi profite des forêts et des marécages pour s’enfuir et disparaître au nez et à la barbe des soldats francs.

LA RÉACTION DE CHARLEMAGNE EST VIOLENTE ET BRUTALE

Charlemagne obligeant les Saxons à être baptisés.

Ces incursions et ces heurts avec les Saxons inquiètent Charlemagne. Ces escarmouches permanentes et l’insécurité qui règne aux frontières du royaume l’amènent à réagir. En 772, le roi des Francs élabore un prétexte pour affoler ses voisins trop récalcitrants. Il prévoit contre eux une intervention brutale et parfaitement organisée. Depuis 758, les Saxons doivent s’acquitter d’un tribut annuel de trois cents chevaux. Or, cet impôt n’a que rarement été payé.

En 772, la même année, les Angariens ravagent la Hesse. Charlemagne réagit violemment. Il envoie ses troupes dévaster les campagnes saxonnes. Cette réaction pour le moins brutale va déclencher une guerre et une série de campagnes sanglantes, qui vont durer plus de trente ans.

Au rythme d’environ une tous les deux ans, chaque expédition voit les Francs progresser en territoire ennemi et prendre des otages. Cette guerre sera la plus difficile menée par le roi des Francs.

Eginhard (770-840)

Il faudra aux Francs beaucoup de temps et de nombreuses campagnes pour soumettre le peuple saxon. D’ailleurs, celui-ci n’accorde aucune valeur au serment d’allégeance prêté à Charlemagne ; il est capable de le rompre à tout moment. D’autant que les Saxons sont dirigés par une multitude de chefs, ce qui complique encore les choses. Pour les Francs, la stratégie est simple : il leur faut vaincre l’ennemi tribu après tribu, territoire après territoire, vallée après vallée, hameau après hameau… Et la chose n’est pas facile, car les peuples saxons sont passés experts dans l’art de la guerre.

RAVAGES, PILLAGES ET DÉVASTATIONS EN CHAÎNE…

Guerre entre Charlemagne et les Saxons

Charlemagne, parti de Worms (ville d’Allemagne dans le land de Rhénanie-Palatinat, sur la rive gauche du Rhin), où il a réuni son assemblée générale en juillet, traverse la Hesse (un des seize Länder composant l’Allemagne, situé dans le Centre-Ouest) pour diriger l’invasion de l’Angarie. Cette première campagne sera une victoire.

Les troupes franques brûlent tout sur leur passage. Elles capturent les forteresses stratégiques saxonnes à Sigiburg, sur la Ruhr, et Heresburg, sur la Diemel.

A proximité du château d’Heresburg se trouve le lieu sacré et vénéré des Saxons : l’« Irminsul ». C’est un tronc colossal en forme de colonne qui, selon les croyances saxonnes, soutient la voûte céleste.

Pendant plusieurs jours, les Francs vont méticuleusement saccager le sanctuaire et piller le trésor (dons en or et argent offerts aux idoles). Puis ils démantèlent la forteresse. Ce n’est pas le fait du hasard si les Francs ont donné leur priorité à l’ « Irminsul » : les Saxons vénèrent les bois et les sources, adulent les devins et les sortilèges, pratiquent des sacrifices aussi bien d’animaux que d’humains. Contrairement au Christianisme, dont Charlemagne s’est fait le protecteur, l’indomptable foi païenne des Saxons doit être combattue avec force.

Les expéditions militaires suivantes en Saxe prendront un caractère religieux. L’objectif n’est plus de combattre le paganisme de l’ennemi, il faut aussi le convertir à la foi chrétienne.

Ary Scheffer, Charlemagne reçoit la soumission de Widukind à Paderborn, (1840).

Après ce premier succès, les forces franques longent le cours de la Diemel jusqu’à la Weser, où une délégation de chefs saxons livre douze otages à Charlemagne. En 772, ce dernier reprend la route de l’Ouest pour regagner la Francie.

Charlemagne, un des neuf Preux, représenté au castello de la Manta, Italie. La réponse des féroces saxons ne se fait guère attendre ; elle est immédiate. L’année suivante, en 773, après la première campagne victorieuse de Charlemagne, et alors qu’il se trouve en Italie, une puissante armée saxonne envahit la Hesse. Les terribles guerriers, en remontant la vallée de l’Eder, sèment la mort et la désolation partout sur leur passage. Les paysans affolés courent s’abriter dans le château de Berleburg (dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne), tandis que les Saxons s’emparent de la basilique de Frizlar, celle que « Bonniface, martyr de sainte mémoire avait consacrée ». Sculpture représentant Widukind, à Nienburg-Weser, en Allemagne. En réponse à la profanation franque de l’ « Irminsul » sacré, les Saxons commettent une grave provocation qui va être vue comme une insulte aux yeux des Francs, et qui va marquer les mémoires. Ils convertissent ce haut lieu du Christianisme franc en écuries pour parquer leurs montures. Charlemagne, vexé, ne peut accepter un tel outrage, qui doit être puni ; il doit exiger réparation. En septembre 774, à son retour d’Italie, il envoie en Saxe quatre colonnes sur pied de guerre. La chronique raconte : « Les Francs ayant incendié et ravagé le pays, tué plusieurs Saxons qui voulaient résister, rentrèrent chez eux avec un grand butin ». Effigie Charlemagne et autour l’inscription KAROLVS IMP AVG (Karolus imperator augustus). Cette expédition punitive et d’avertissement n’est cependant qu’un début : le roi envisage le projet d’une campagne bien plus puissante. Il la mettra sur pied au cours de l’été suivant.

SARCOPHAGES CAROLINGIENS

– Lire : La Chapelle Notre-Dame de la Gayole

En 1964, à Cornillon-Confoux (Bouches du Rhône), en creusant un nouvel accès au cimetière, neuf sarcophages d’une nécropole paléochrétienne (Vème, VIIème siècle) furent mis au jour, ainsi que dix-huit autres en 1971.

Lire : Cornillon-Confoux

Sources :

Les rois de France des Éditions Atlas (Les Carolingiens).

Photos publiques Facebook

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne

https://www.superprof.fr/ressources/histoire/histoire-5eme/roi-francais-charles-martel.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Widukind

http://chrisagde.free.fr/carolingiens/charlemagneguerre.php3?page=9