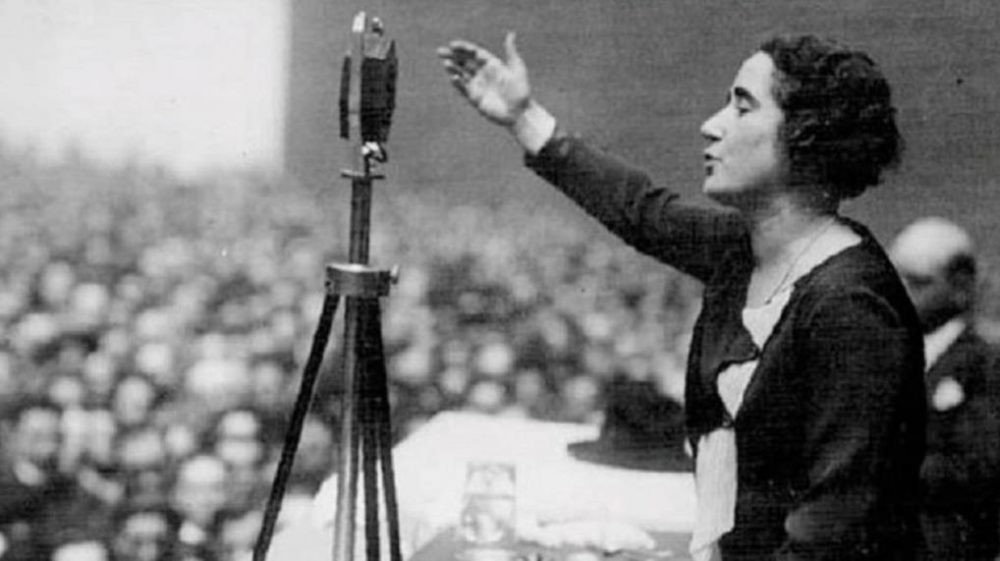

Cerca de un siglo ha pasado desde que Clara Campoamor alzó su voz en nombre de unas mujeres que a comienzos del siglo XX llevaban ya otros tantos hablando en susurros. Un centenario de la lucha incansable de esta figura que, después de muchas, impugnó un viejo status quo que mantenía a la mujer, como señalaba Poullain de la Barre, en una «minoría de edad perpetua», a pesar de los avances civiles y civilizatorios logrados en Europa desde la Revolución Francesa. Pero Clara no estaba sola. La sed de igualdad era común a mujeres que compartían sus principios, pero no su altavoz o que, como Victoria Kent, coincidían respecto a la necesidad de igualdad, pero no veían oportuno el sufragio en aquella recién nacida República.

Isaías Lafuente nos invita, en las páginas de Clara Victoria (2023), a desempolvar el episodio en el que los hilos de mujeres como las mencionadas Clara Campoamor y Victoria Kent, entre otras con menor repercusión pero igual compromiso, se entrelazan en el patrón del sufragismo español para despertar la memoria en torno a este capítulo vibrante del telar de nuestra historia.

Empezando por el último capítulo del libro de Lafuente, el significante «no sé, pero me parece que hizo algo» que manifestaron aquellos alumnos sobre Clara Campoamor en 1974 es la evidencia del silenciamiento que supuso la dictadura franquista. Esta, a ojos del materialismo histórico del filósofo Walter Benjamin y sus «Tesis sobre la filosofía de la historia», se apoderó del relato, imponiendo una crónica homogeneizante y manteniendo a Clara en una «muerte simbólica» por la ausente pluralidad de voces.

La recuperación de esa memoria para construir una sociedad más pluralista y pacífica entronca con la obligación de arrojar luz sobre la distorsionada historia. Por ello, Lafuente trata de aclarar a Clara ante las recurrentes y falsas afirmaciones de que Clara era liberal -desde la acepción actual- y de que el PSOE se opuso al voto femenino, a pesar de que el 52% de los votos a su favor fueron de diputados socialistas. Ante quienes, desde tradiciones políticas remotas a ella, se autoproclaman abanderados de la «liberal» Clara o tratan de tergiversar la memoria, como vemos hoy reiteradamente en distintos boletines oficiales autonómicos, debemos articular una memoria que no desestabilice el presente y conocer todas las aristas de nuestro pasado, pues, siguiendo a Amelia Valcárcel, «existimos dentro de la agenda sufragista».

Seguidamente, el autor relata los episodios de la conquista del voto en España, con todos los inconvenientes que enfrentó, que empezaron mucho antes de 1931. Antes incluso de la Primera República se registraron iniciativas en esa línea y se escucharon lemas de «ningún impuesto sin representación» a la sufragista, como en 1869, pero su fracaso mantuvo a las mujeres sin el estatuto de ciudadanía.

Desde la proclamación de la Segunda República, Lafuente desarrolla en profundidad el posterior proceso constituyente, único en nuestra historia por contar con una «madre de la Constitución» como Clara, algo que, desgraciadamente, no se repitió en 1978, cuando la influencia de la dictadura franquista en todas las esferas era palpable y las mujeres estaban forzadas a ocupar el espacio doméstico, no una comisión constituyente.

Su redacción en 1931 estuvo marcada por innumerables excusas basadas en infundados prejuicios fisiológicos y sociales que trataban de demorar el sufragio femenino y que exhibían la «caverna que todos llevamos dentro». Se emplearon pseudoargumentos que, más que retratar el histerismo femenino, lo hacían con el masculino y razonamientos, si llegaban a serlo, que resonaban a costa del silencio de las mujeres. No obstante, la mujer que muchas veces se menciona al hablar de Campoamor, Victoria Kent, también se opuso a la universalización del voto, a pesar de tener clara la validez de las mujeres, por el peligro de la influencia de curas y esposos conservadores, que dispondrían de un «doble voto» que supondría poner en riesgo la viabilidad de la recién estrenada república.

Clara no tenía dudas: las mujeres son igualmente capaces y dignas de ser ciudadanas, con los derechos, pero también los poco mencionados deberes que ello conlleva. Ningún motivo podía hacer al feminismo aceptar la injusta jerarquía que la contractual República llamada progresista establecería. Pleno tras pleno, Campoamor desmontó dogmas para sentar las bases de esa República de las damas, como la llamaría Christine de Pizan. El compromiso de Clara era compartido por diputados como Balbontín, quien defendió que «la monja y la prostituta tienen el mismo derecho a votar que el hombre más santo de la tierra». En esa joven República no se podría excluir ni a la «paria entre los parias», que decía Flora Tristán.

Clara logró la conquista sufragista desde las Cortes. Sin embargo, ello fue algo atípico. El resto del movimiento, español e internacional, fue canónicamente callejero, inicialmente dialogante y posteriormente y en menor medida, como dijo la británica Emmeline Pankhurst, «por los hechos, no palabras». En aquellos momentos, sentenció Pi y Arsuaga, Clara estaba «luchando contra la historia». A aquellas Cortes, de hecho, llegaron ambas mujeres tras licenciarse en Derecho, con una educación académica al margen de la «doma» condenatoria de la que hablaba Emilia Pardo Bazán y otras tantas con anterioridad, una formación liberadora para salir de la ignorancia inducida.

Esta autonomía suponía salirse del carril clerical. La nueva Constitución fraguaba una radical escisión entre Estado e Iglesia, eso que Gordón Ordás llamó el «otro Estado» y que todo lo salpicaba, afectando especialmente a las mujeres. Además, entrañaba avances como el divorcio, escapatoria al matrimonio esclavizante que dirían Wollstonecraft o Harriet Taylor, pues las mujeres hasta entonces sólo imaginaban cierta independencia «sobre dos cadáveres». Además, la que intentase emanciparse no esquivaba señalamientos de prostituta o loca. Las mujeres entonces pasarían de ser hijas de la «claudicante» Eva para ser hijas de la «independiente» Lilith.

En última instancia, Clara era una mujer con unos principios deslumbrantemente firmes y optimista, tanto que llegó a afirmar que el siglo XX sería «el de la emancipación femenina». Hoy miramos ese siglo que se fue sin conocer la emancipación de las mujeres, rozando tímidamente la igualdad y dejando a Clara y muchas más inmersas en la amnesia.

El destino del sufragio y sus protagonistas no fue favorable; así lo relata también Lafuente. Muchos tenemos en la memoria a personas que lo sufrieron. Fueron un destino y un régimen que censuraron y silenciaron, apoderándose del relato, haciendo retroceder una sociedad esperanzadora y en nada equiparable a la posterior dictadura franquista. Esta dejó en los márgenes víctimas cuyas voces tenemos el deber de recuperar, para evitar ese «No sé, pero me parece que hizo algo» y que ese pasado no lastre nuestro presente.

Con todo, buena parte de Clara Victoria muestra los acontecimientos del logro sufragista realmente universal. Sin embargo, no debemos leer sus páginas como una narración, sino como herramienta para escribir una carente pero necesaria épica feminista y construir una memoria. Reivindicar la historia para hacer memoria. Hacer memoria para reconstruir identidades y empoderar a generaciones futuras, lejos de errores pasados. En definitiva, para construir el futuro que queremos. Un futuro en el que la pedagogía crítica de la historia evite la manipulación que vemos hoy y fomente la anamnesis, la consecución de avances y en el que se cumplan los designios emancipadores de Clara y tantas otras.

Lander Manrique Ferrero

Estudiante de Filosofía, Política y Economía

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas