Buenos Aires también es afro: un ‘tour’ desentierra las raíces ocultas de la ciudad

El recorrido guiado descubre a los visitantes una parte invisibilizada de la historia de Argentina, donde hoy viven más de 300.000 afrodescendientes

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Soy Sol, soy afroargentina, hija de caboverdianos. Soy Patricia, también soy afroargentina, soy abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires. Soy Rocío, él es mi hijo Amaro, no me defino como afrodescendiente, pero tengo información de que mi abuela lo era. Soy Carla, soy afroindígena, del norte de Argentina. Yo soy Silvina y tengo raíces afro, pero no conozco muy bien mi historia porque, bueno, secretos familiares. Yo soy Karem, soy negra.

Son las 11 de la mañana en Buenos Aires. Unas diez personas están de pie en la calle y se presentan, cuentan de qué viven, de dónde vienen. Julia Cohen Ribeiro, la guía turística que los acompaña, se lo pidió hace unos minutos y ahora que terminaron les dice: “El sentido común de Argentina es que no hay personas negras en el país”. Después cuenta que una parte de los africanos que llegaron a Buenos Aires fueron traídos en las bodegas de los barcos, esclavizados, hasta un puerto cerca de aquí. Que los que sobrevivieron, sirvieron a las clases altas o trabajaron el campo, pero también fueron zapateros o carpinteros. Que trajeron ritmos, palabras, saberes. Que tuvieron hijos. Que llegaron a ser un tercio de la población de la ciudad, según un registro de 1778, y que en algunas provincias fueron más de la mitad. Que siguieron viniendo ya como personas libres. Que hoy el 0,7% de la población argentina se reconoce afro, aunque también se cree que son más.

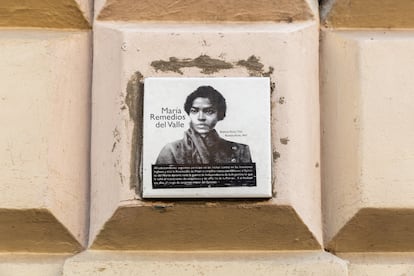

Durante las próximas tres horas —lo que dura el recorrido—, Cohen Ribeiro presentará espacios, personajes e historias que desarman la idea de que en Argentina no hay personas negras y dan cuentan del legado africano en la historia y la cultura del país. Les relatará la vida, por ejemplo, de María Remedios del Valle, una mujer afrodescendiente que luchó en las guerras de la Independencia y obtuvo el rango de capitana. Les contará el recorrido de la palabra quilombo, un vocablo de origen africano que nombra en Brasil las aldeas de esclavizados fugitivos y sus descendientes, pero que en el castellano rioplatense refiere, despectivamente, al desorden. O les explicará los inicios del tango: “La mayoría no sabe que tiene orígenes negros y que era un toque de tambor con la misma raíz de ritmos como el candombe o la milonga”.

La guía, que camina ahora al frente del grupo hacia la próxima parada del tour, también se presentó antes de empezar. Estudia cine, es activista, tiene 28 años, es hija de madre argentina y padre brasileño y forma parte del equipo de Lunfarda Travel, una agencia de turismo que entiende que esa actividad económica puede ser una herramienta de transformación social. En 2020, la fundadora de la agencia, Mariana Radisic Koliren, la convocó para crear un recorrido que mostrara un aspecto invisibilizado en la historia de la conformación nacional. Eligieron el barrio de San Telmo como escenario, en el sur de la capital, cerca del río y del viejo puerto, por ser uno de los más antiguos y uno de los que aún conserva “cultura negra viva”.

“Hicimos un trabajo muy grande de revisión histórica”, cuenta Cohen Ribeiro en una conversación previa al tour. “En el país hay toda una existencia que está negada. Esa invisibilización tiene consecuencias. El racismo se expresa en cada lugar de una forma distinta y acá está muy conectado con esta ignorancia sobre la existencia de toda una comunidad”, agrega. Una parte importante del recorrido, para la guía, es entender por qué la población negra en el país decreció de forma tan drástica en los últimos siglos. “Hay una respuesta mucho más compleja del ‘todos murieron por la fiebre amarilla’ o ‘todos murieron en las guerras”, apunta, y señala: “La no presencia de personas más oscuras en Argentina también se explica por la ola inmigratoria masiva europea, que fue una política pública de borrado de la población que ya estaba en el territorio”.

Los recorridos turísticos ofertados en Buenos Aires no suelen profundizar allí. Un artículo publicado en enero por dos investigadores de la Universidad de San Martín, Ricardo Cortés y de Roxana Hruby, señala, en cambio, que la mayoría presenta Buenos Aires como una ciudad “homogénea blanca y europea”. La París de Latinoamérica, como se promocionó durante muchos años. Esa imagen, escriben los autores, “contrasta fuertemente con la realidad sociocultural de una ciudad que hunde sus raíces en los tiempos de la colonia, cuando una sociedad racialmente diversa se fue consolidando a partir de los aportes demográficos de indios, mestizos, blancos y negros”. La reproducción de esa idea, concluyen, “dificulta la promoción de acciones” que desde el turismo promuevan la “equidad e inclusión”, como ocurre en otros países como Brasil, Colombia o Uruguay.

El afroturismo es un filón apenas explorado en Argentina a pesar de que es un mercado emergente. El AfroTour que organiza Lunfarda Travel y que emplea ya a cinco personas, recibió en 2023 a más de 200 pasajeros, entre ellos, dos grupos de personas que llegaron a Buenos Aires exclusivamente para hacer una semana entera de turismo afrocentrado. Las organizadoras aseguran que el tour, que al principio buscaba “reescribir” la historia, se convirtió en un “espacio de encuentro” para la diáspora global africana. “Hay algo muy emocional en reconocerte en un lugar en el que pensabas que no existías”, dice Cohen Ribeiro y continúa: “Fuimos repartidos violentamente por el continente y hay muchos espacios vacíos en nuestra memoria. La mejor forma de reparar esas partes rasgadas es en el encuentro con otros que te pueden devolver algo de su historia”.

Los visitantes que han participado del recorrido provienen, sobre todo, de Estados Unidos y Brasil, pero una vez al mes la agencia organiza un recorrido en español para visitantes locales a precios accesibles. El tour de este sábado se organizó como parte de la programación de Somos Grandes, un proyecto impulsado por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para fortalecer la diversidad étnica y cultural de la región. La iniciativa, que ya se celebró en Colombia, propuso entre el 4 y el 11 de mayo en Buenos Aires clases de danza y de canto, mentorías para artistas, jornadas de cuidado del cabello o de la salud mental, y otras actividades para el encuentro de mujeres afrodescendientes.

“Nuestra necesidad es acercarnos”

Cuando Cohen Ribeiro empezó a guiar el tour hace tres años, mostraba edificios, espacios o monumentos que “ya estaban en el barrio”, pero con el tiempo “fueron apareciendo otras expresiones producidas por la comunidad”, indica la guía. También hubo acompañamiento del Estado, que en 2015 adhirió al Decenio Internacional para los Afrodescendientes y en la última década inició algunas acciones de reconocimiento: inauguró estatuas, por ejemplo, u organizó un concurso del que surgió el retrato oficial de María Remedios del Valle, que fue colgado en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada —desmontado por el Gobierno de Javier Milei— y que hoy es la imagen del nuevo billete de 10.000 pesos. También organizó el primer censo que preguntó en todos los hogares del país si sus miembros se reconocen afrodescendientes o tiene antepasados negros o africanos; más 300.000 personas lo hacen, según ese registro publicado en 2022.

“La batalla contra la invisibilización la estamos ganando”, asegura Miriam Gomes, de 60 años, descendiente de caboverdianos, activista por más de 40 y profesora de Literatura. “Hay que ser ya muy miope para sostener que no hay negros en Argentina. Hay que ser realmente muy ignorante o muy mala persona”, agrega. “Se han dado pasos a favor del reconocimiento. Pero cuando vemos cuáles son los debes, encontramos que la justicia todavía es lenta y los casos de racismo y discriminación no se resuelven a nuestro favor”. La activista recuerda un caso excepcional: la sentencia por el asesinato de un joven en 2021 que por primera vez consideró el “odio racial” como agravante del crimen.

Gomes añade más deudas con la comunidad: “El acceso a la salud, la educación o la vivienda digna son todavía una utopía. Y bueno, de las reparaciones económicas no se habla”. “La sociedad toda debería comprometerse con la lucha contra el racismo, que en Argentina existe y es un atropello contra los derechos humanos”, añade. Gomes, sin embargo, destaca “el trabajo que vienen haciendo las propias comunidades en favor del reconocimiento, del acceso a la justicia y del desarrollo” y hace hincapié en la labor de los más jóvenes: “Hay una nueva generación de afrodescendientes que está empujando estos procesos de revisibilización desde la educación, los feminismos negros, el arte”.

Cohen Ribeiro lo hace, en parte, desde el turismo mientras termina su carrera universitaria y participa en el colectivo de artistas afrofeminista Kukily. También está formando a cuatro personas afrodescendientes para guiar el recorrido histórico que ella conduce este sábado. “Para mí es una plenitud total porque trabajo contando la historia de mi gente, transformando la sociedad en la que vivo y dándole valor a lo que fue negado”, dice Ribeiro quien reconoce “un proceso generacional de sanación”: “Estas cosas llevan tiempo, la esclavitud no pasó hace mucho. Para la generación de mi abuela, el mecanismo de defensa era alejarse de la negritud y ahora nuestra necesidad es acercarnos”.