„Wo wohnen Sie Madame? Ich wohne in den Schatten, die sich mit Leben erfüllen.“

Ein von Schatten begrenzter Raum Nach dem gleichnamigen Roman von Emine Sevgi Özdamar Regie: Nuran David Calis Regie: Nuran David Calis Bühne: Anne Ehrlich Kostüme: Sophie Klenk-Wulff Musik: Vivan Bhatti Licht: Michael Frank Storyboards: Nuran David Calis Dramaturgie: Ida Feldmann Foto: David Baltzer

© David Baltzer

„Wie soll eine Schaubühne wirken?", fragte sich nach Friedrich Schiller wohl auch Nuran David Calis, bevor er am 08. Mai den preisgekrönten Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum" von Emine Sevgi Ötzdamar auf die Kölner Bühne brachte. Ein Stück großer Emotionen, eine Bühne großer Wut. In 100 Minuten inszenierte Calis eine Geschichte, für die Ötzdamar immerhin 757 Seiten brauchte. Eine Geschichte über die Suche nach Heimat, Identität und künstlerischer Erfüllung in einer Welt, in der Frauen wie Türken hinter Stereotypen verschwinden und Türkinnen auf der Bühne nur als Putzfrauen zu sehen sind.

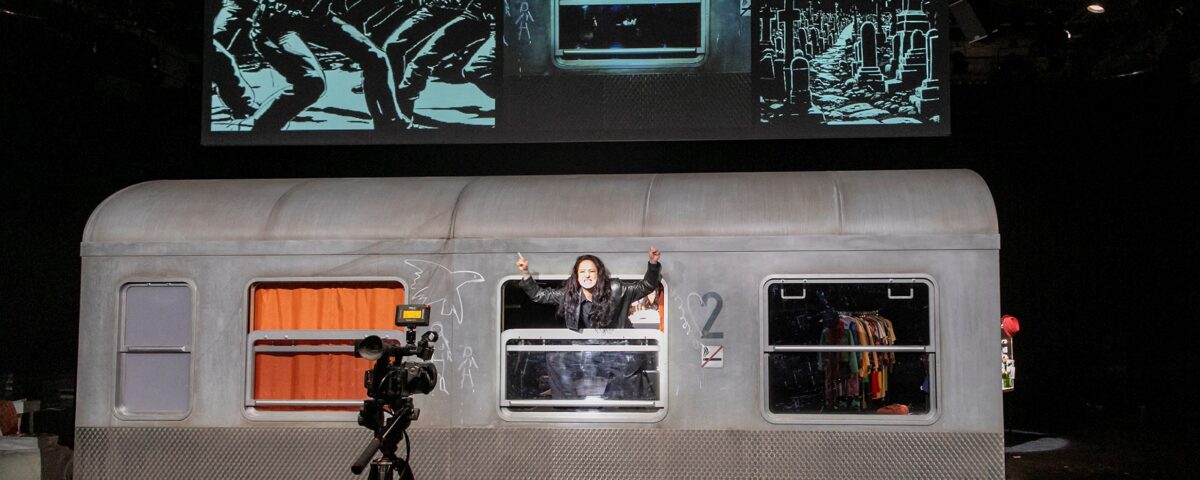

Emine Sevgi Ötzdamar gewann 2022 den Georg Büchner Preis für ihren Roman Ein von Schatten begrenzter Raum. Ihr sprachliches Können drückt sich in aufwendig kreierten, surrealistischen Bildern aus und baut somit eine Brücke von der Autobiografie zur Literatur. Motive wie Heimatlosigkeit, vermeintlich türkischer Identität und generationsübergreifende Traumata durchspielen den gesamten Roman und überlappen sich in verschiedensten Parallelen in Ötzdamars ganz eigener poetischen Welt. Das besondere an Ötzdamars Roman ist die poetische Wirkmacht ihrer Sprache auf die Erinnerungskultur der vergangenenen politischen Welt wie der prägnante Bezug zum Heutigen. Ötzdamar errichtet sprachliche Denkmäler für die Toten, die Unsichtbaren und Verfolgten und erschafft so eine zeitlose Geschichte politischer wie gesellschaftlicher Unterdrückung. Nun inszenierte Nuran David Calis Ötzdamars Werk auf der Bühne des Depot 2 im Schauspiel Köln und kreierte eine brandaktuelle Bühnenversion des Romans. Das Stück wird von drei SchauspielerInnen gespielt (Kristin Steffen, Michaela Steiger, Daron Yates), die abwechselnd die Person der Emine Sevgi Ötzdamar wie weitere NebendarstellerInnen verkörpern. Ein aufwendiges Bühnenbild von Anne Ehrlich bespielt nicht nur den Vordergrund der Bühne, in dem ein halbierter Zugwaggon die Blicke auf sich zieht, sondern auch die Bühnenränder, an denen ein Café auf der einen und ein Bett auf der anderen Seite die persönliche Lebenskulisse der Protagonsitin* erschaffen. Hohe Spiegel verschieben auch den Hintergrund der Bühne ins Sichtbare, so sieht man wie sich dort eine Figur am Schminktisch schminkt oder ein symbolischer roter Faden durch den Raum gespannt wird. Ebenso markanter Teil des Stücks ist der multimediale Anteil, mit dem szenische Zusammenhänge erschaffen werden. So spielen die SchauspielerInnen mit den drei Kameras, die entweder auf sie oder auf verschiedene zu betonende Bühnenrequisiten gerichtet sind, dessen Bilder sich zeitgleich auf drei Bildschirme projizieren. Die verschiedenen zeitlichen, wie örtlichen Sprünge innerhalb des Stücks werden durch eingespielte Bilder ins Bühnenbild integriert und so hervorgehoben, während die gewählten live Übertragungen ganz eigene fotographische, wie filmische Kunst erzeugen.

Emine Sevgi Ötzdamar gewann 2022 den Georg Büchner Preis für ihren Roman Ein von Schatten begrenzter Raum. Ihr sprachliches Können drückt sich in aufwendig kreierten, surrealistischen Bildern aus und baut somit eine Brücke von der Autobiografie zur Literatur. Motive wie Heimatlosigkeit, vermeintlich türkischer Identität und generationsübergreifende Traumata durchspielen den gesamten Roman und überlappen sich in verschiedensten Parallelen in Ötzdamars ganz eigener poetischen Welt. Das besondere an Ötzdamars Roman ist die poetische Wirkmacht ihrer Sprache auf die Erinnerungskultur der vergangenenen politischen Welt wie der prägnante Bezug zum Heutigen. Ötzdamar errichtet sprachliche Denkmäler für die Toten, die Unsichtbaren und Verfolgten und erschafft so eine zeitlose Geschichte politischer wie gesellschaftlicher Unterdrückung. Nun inszenierte Nuran David Calis Ötzdamars Werk auf der Bühne des Depot 2 im Schauspiel Köln und kreierte eine brandaktuelle Bühnenversion des Romans. Das Stück wird von drei SchauspielerInnen gespielt (Kristin Steffen, Michaela Steiger, Daron Yates), die abwechselnd die Person der Emine Sevgi Ötzdamar wie weitere NebendarstellerInnen verkörpern. Ein aufwendiges Bühnenbild von Anne Ehrlich bespielt nicht nur den Vordergrund der Bühne, in dem ein halbierter Zugwaggon die Blicke auf sich zieht, sondern auch die Bühnenränder, an denen ein Café auf der einen und ein Bett auf der anderen Seite die persönliche Lebenskulisse der Protagonsitin* erschaffen. Hohe Spiegel verschieben auch den Hintergrund der Bühne ins Sichtbare, so sieht man wie sich dort eine Figur am Schminktisch schminkt oder ein symbolischer roter Faden durch den Raum gespannt wird. Ebenso markanter Teil des Stücks ist der multimediale Anteil, mit dem szenische Zusammenhänge erschaffen werden. So spielen die SchauspielerInnen mit den drei Kameras, die entweder auf sie oder auf verschiedene zu betonende Bühnenrequisiten gerichtet sind, dessen Bilder sich zeitgleich auf drei Bildschirme projizieren. Die verschiedenen zeitlichen, wie örtlichen Sprünge innerhalb des Stücks werden durch eingespielte Bilder ins Bühnenbild integriert und so hervorgehoben, während die gewählten live Übertragungen ganz eigene fotographische, wie filmische Kunst erzeugen.

© David Baltzer

Viele Aspekte der Inszenierung fangen den literarischen Stil des Romans großartig ein, so werden Storyboards auf die Bühne projiziert, ähnlich derer die Emine Sevgi Ötzdamar im Roman für die Stücke erschuf, an denen sie mitarbeitete. An Spiegeln, dem halbierten Zugabteil oder der berühmten Telefonzelle werden Motive gezeichnet und Text geschrieben. Die intermediale Nutzung verschiedenster Formen von Sprache werden trickreich in die Szenen integriert. Vögel, genauer Krähen, sind besonders präsent in diesen Zeichnungen und werden auch körperlich und sprachlich im Stück dargestellt. Die Krähen sind es die der Protagonistin* die düsteren Vorsehungen offenbaren. In diesen Visisonen prophezeien die Krähen Ötzdamars türkische Identität werde immer größer sein als ihr künstlerisches Schaffen. Eine Identität, die von Außen erzeugt wird, vom Deutschen, vom Französischen, vom Fremden.

© David Baltzer

© David Baltzer

Mithilfe der Krähen, der Esel und Wandbildern, Schuhkartons und Gräbern lässt Emine Sevgi Ötzdamar Stimmen in ihr Werk einfliessen, die wütend sind, Stimmen die explizit sind, die über historische Unterdrückung aufklären, politische Verfolgung und das Töten. Doch schafft es Ötzdamar in ihrem Roman eine Vielschichtigkeit von Emotionen aufzubauen, die die Scharfsinnigkeit in Bezug auf die erzählte Realität nicht vermindern, sondern sie ganz einzigartig machen. Ötzdamar lässt von Wut sprechen, spricht selber von Wut und doch ist ihr Roman kein in sich wütender. Calis' Inszenierung macht dies anders.

Das Stück war zutiefst emotional, die SchauspielerInnen schrien und weinten, vor Trauer, vor Verzweiflung, viel aus Wut. Während Ötzdamars Werk durch die Ebene sprachlicher Bilder wirkt, versuchte es Calis durch überzeichnete Charaktere und laute Gefühlsregungen. Die Kraft der Poetik, durch die Ein von Schatten begrenzter Raum ihre Wirkmacht erreicht, geht durch diese Form der Inszenierung ein wenig verloren, was schade ist, denn das Stück hätte diese Explizitheit der Gefühle ebenso wenig gebraucht, wie der Roman selber.

Calis Inszenierung zeigte eine Darstellung der Ereignisse, von Stationen und Menschen, die im Roman vor allem metaphorischen Zusammenhang haben. Und dies in 100 Minuten statt auf 757 Leseseiten, was zur Folge hat, dass Ötzdamars Leben hastig an einem vorbei zieht. Die großen Themen werden zwar dargestellt, doch metaphorisch nicht zum Ende gebracht.

„Wenn man von seinem eigenen Land einmal weggegangen ist, dann kommt man in keinem neuen Land mehr an. Dann werden nur manche besondere Menschen dein Land.“

Die Inszenierung hatte nicht die Zeit und nicht den Fokus das in anderen Leben ihrer Person spürbar zu machen, was eben auch an der Überzeichnung der Personen lag. So sagt die Protagonistin: „Ich lebe in Benno Besson.“, doch lässt die inszenierte Beziehung derjenigen dies nicht mal erahnen. Dennoch hat das Stück einen ganz eigenen Wert für sich beansprucht; so wird eine ganze Chronologie von Gewalt, Unterdrückung und Fremdenhass in eine Gegenwart projiziert, in der all dies weiterlebt. Calis Stück portraitiert den Kampf nach Veränderung, den sehnlichen Wunsch nach Frieden und Freiheit. Er erschafft eine Bühne der Auflehnung. Dabei lässt das Schauspiel nur etwas den einzigartigen Charakter des Romans vermissen, bei dessen lesen man Trauer, Wut und Liebe in einem Gefühl vereint sah und sich doch nicht für eins entscheiden musste.