前言

2024年5月10號(周五)勞工及福利局局長孫玉菡,在FB撰寫《社工專業發展:循正軌才能行穩致遠》(1)啟動期待已久清算社工的程序。至5月14號(周二)已於行政會議通過社工註冊局改組方案。孫玉菡再於5月15號(周三)舉行的簡介會,強調如社工被裁定干犯危害國家安全的罪行,註冊局有權「當即註銷」該社工註冊,並從註冊紀錄冊中永久除名,不接納書面申述。揚言只是「知會」業界,不必「諮詢」。他口中「忍無可忍」的修例行為,是借題發揮欲改組社工註冊局以清洗異己,達到全面控制社福界的目的,也是無孔不入地摧毀香港法治。筆者在過去兩年已完全沒有參與任何香港社福界的事務,本文旨在釐清事實,以正視聽。

修改法例,改組註冊局為清算異見社工

有別於教育界,要註銷一個教師的牌照全歸教育局(即政府)決定。由於社工註冊有法定制度,又有一個財政獨立的法定機構—社會工作者註冊局(下稱註冊局),這受《社會工作者註冊條例》(下稱《條例》)監管,註冊局委員會15個委員中,有8個由業界民選出來,比委任的委員只多一個。而《條例》是香港法例的第505章自1993年開始起草,至1997年6月6號刊憲,是為1997年第302號法律公告。由此可見:

1) 社工註冊制度是一個法定的制度,由法例規管,當特區政府要繼續裝作有法可依,清算異見社工時,就必先修改《條例》。

2) 要控制註冊局就必先修例以改組委員會。

3) 除了用撥款制度箝制社福機構,控制了註冊局才可以全面控制社福界。

當初《條例》起草至刊憲用了4年時間,現在,《修例》文件共52頁,由5月10號放出消息至5月14號刊憲,只需5日時間,這是繼立法會及區議會後「被完善」的另一個制度,強行修例也是另一次摧毀香港法治的行為。雖然孫聲稱是惠及公眾,卻不必「諮詢」公眾。無論是「完善」或「公眾利益」都是謊言!

從扭曲事實到以假亂真

孫玉菡文中不點名指責社工陳虹秀,「損害社工專業的聲譽」,更藉此譴責「社工註冊局仍以多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組」,這與事實不符。

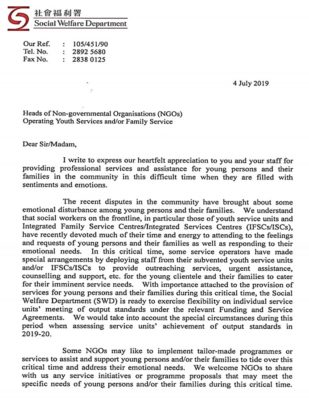

- 社工在示威現場是履行職務,不是參與暴動

2019年7月4號社會福利署向全港非政府組織經的營青少年服務及/或家庭服務的主管(Head of NGOs Operating Youth Services and/or Family Services)發公函(見附件)要求社工於這個非常時期落區為青年人及其家庭提供外展服務,提供緊急支援,輔導及支持等逼在眉睫的服務。原文如下:

「In this critical time, some service operators have made special arrangements by deploying staff from their subvented youth service units and/or IFSCs/ISCs to provide outreaching services, urgent assistance, counselling and support, etc. for the young clientele and their families to cater for their imminent service needs.」

社署此舉,完全符合根據《條例》訂定的社工《工作守則。第一部份。基本價值觀及信念。第1項》:「社工的首要使命為協助有需要的人士及致力處理社會問題。」當年,社工陳虹秀任職青少年服務,按照此指示到示威現場提供緊急服務,不是理所當然嗎?法庭判決為表證不成立,這可能也是考慮因素之一。

雖然,孫玉菡2022年7月1號才上任勞工及福利局局長,但總不能完全否定其下部門曾經以白紙黑字向全港非政府機構發出的公函所以下達的指令。

陳社工被控暴動,本身就因為事實被扭曲了所致。

- 註冊局從未處理「正在由法庭處理其暴動罪控罪」的社工申請加入紀律委員會:

按照當事人陳虹秀5月11號在FB撰文指出(有關審訊時序可於網上新聞驗證):

2020年9月29日法庭宣判,因表證不成立暴動罪已被撤銷

2022年10月30日申請社工註冊局成為紀委會委員,12月5日收到註冊局電郵通知正式成為紀委會委員。

2023年1月18日高等法院就律政司上訴裁決案件發還重審,同步申請上訴至終審法院。7月14日被高等法院駁回上訴許可證,案件才正式進入重審程序。

2024年1月23日重審案件第一次提訊。

換言之,孫玉菡指控「註冊局多數票通過委任一名正在由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組」,不知是沒有做好功課順口開河,還是刻意誤導公眾?此舉會否損害特區政府的聲譽?

- 暴動罪未被撤銷前,陳虹秀獲香港社會工作人員協會頒「優秀社工」:

另一個被隱沒的事實是陳虹秀以陣地社工身份於2020年5月20號獲選由香港社會工作人員協會(第一個表忠支持政府修例的團體)主辦的第二十九屆優秀社工選舉的「優秀社工」,雖然她於2019年8月31號被捕,當時其暴動罪名未被撤銷,但因無罪推定原則,不會視她為有罪,該獎項正是表揚她「堅守核心價值與服務使用者同行」。

事隔數年,一個認真履行職務的社工成為政府借題發揮,以假亂真,誤導公眾的工具。

以表忠取代諮詢—加入「中国香港的服從、統一與謊言」的制度

孫玉菡的文章中,列出「5宗罪」指控現屆註冊局,表示隨着香港步入「由治及興」和落實「愛國者治港」原則,「必要完善註冊局的管治」,盡快讓社工專業「重回正軌」,雖然沒有明言要修訂《條例》,但已明顯是一篇由上而下統一口徑「投名狀」的範本,讓「支持者」好好跟隨。孫發文翌日(5月11號)有以下社福團體以自願的姿態表態支持政府:

- 香港社會工作人員協會在FB發佈【盡快改革社會工作者註冊局 推動社工持續專業發展】。(2)

- 香港社福界心連心大行動在FB撰文【支持政府良政善治 盡早改革及完善社會工作者註冊局】(3)

- 大公文匯網刊出樂善堂總幹事劉愛詩訪問(4),指樂善堂社工表示支持孫玉菡撰文的內容,又效法局長提出五項建議。

- 東華三院在網站發佈【維護國家安全 支持社工專業發展】(5)

- 香港遊樂場協會在FB發佈【促進社工專業發展】(6) 於5月14號再次在FB發佈「支持特區政府今天提出修訂『社會工作者註冊條例』的建議」(7)

至5月14號

- 仁愛堂FB發佈【支持政府良政善治及早完善社會工作者註冊局】(8)

- 香港社會服務聯會發新聞稿【支持政府按需要及程序修改《社會工作者註冊條例》】(9)

- 香港小童群益會【尊重法治 完善機制 支持社工專業發展】(10)

- 香港商報報導【香港青少年服務處:支持政府盡快完成《社會工作者註冊局條例》修訂】(11)

以上機構按照孫玉菡文章的定調發文表忠,難怪當記者於簡介會問及孫「(修例)方案內容曾否諮詢業界或立法會,孫在會上坦言只是「知會」,並不是「諮詢」他們意見」(10),他甚至可以說這是在「各界」要求及支持下,行政會議通過修訂《條例》,為回應要求,新草案可於5月17號(五)刊憲,5月22金號(三)交立法會審議(12)。

其實是政府早已預備的「現代樣板戲」劇本,而劇本的後續是得到各界繼續支持。

5月15號大公文匯網刊出《各界撐社工註冊局改組 冀建立穩妥可靠專業體系服務社會》(13)吹噓9個單位為「『各界』支持政府完善社會工作者註冊制度,為社工專業發展提供『多元』意見,讓服務使用者受惠」。包括:

- 保良局

- 政府社會工作主任協會

- 博愛醫院

- 香港心理衞生會

- 元朗區議員、註冊社工譚德開

- 香港心理衞生會總幹事程志剛

- 樂善堂總幹事劉愛詩認為

- 浸信會愛群社會服務處

- 新生精神康復會

- 直到5月16號,香港明愛在網站發佈【香港明愛支持政府對《社會工作者註冊條例》作出的修訂方】(14)

如此情境活現了捷克前總統哈維爾於捷克斯洛伐克處於蘇共壓迫時所寫的《無權力者的權力》(1978年)第三章中蔬果店經理於櫥窗展示獲派發下來的一幅標語︰「全世界的工人,聯合起來!」,眾所周知這是無意義的謊言,但不貼就會有麻煩,例如會失去工作,社福機構可能撥款受影響。貼了,可能得到「賞識」。且看以上19個表忠單位(或尚有),日後有誰成為局中委任委員或獲得一官半職!

結語:別被謊言吞噬

過去,香港社工曾討論社工是「社會控制」的工具,還是要承擔「爭取公義,改變社會」的責任。根據《條例》訂定的《工作守則。第一部份。第4項》就是要求「社工有責任維護人權及促進社會公義。」提醒社工要相信人權與公義,不是唯命是從的工具。痛苦的是中国香港已淪為後極權主義社會,不只是容不下反對聲音,也不能不表態支持政府。明知政府違反《中英聯合聲明》視之為歷史文件;破壞三權分立制度;只履行23條立法這憲制責任,對另一個推行普選這憲制責任隻字不提等不公不義的行為,社工無力抵抗,社福界被以謊言管治的人民的政府全面控制,社工不能不違反守護公義的原則與信念。這絕不是與公眾無關。而且,這是一場由政府導演的「樣板戲」,無需選角,要求所有香港人自動埋位把戲演好。

香港人默默地忍受任何行為均可被扭曲為「軟對抗」罪行的恐懼,既無權力更感無力。感謝留下來的人堅強面對。或者仍然可以一起守護事實;承傳記憶,別被謊言吞噬!

作者:前社工許麗明

(2024.5.17)

資料來源:

- https://www.facebook.com/LabourAndWelfareBureau

- https://www.facebook.com/photo?fbid=867666235389044&set=a.645598470929156

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100079553637244

- https://www.tkww.hk/a/202405/11/AP663f4442e4b0e3971d726970.html

- https://www.tungwah.org.hk/press-release/%e7%b6%ad%e8%ad%b7%e5%9c%8b%e5%ae%b6%e5%ae%89%e5%85%a8-%e6%94%af%e6%8c%81%e7%a4%be%e5%b7%a5%e5%b0%88%e6%a5%ad%e7%99%bc%e5%b1%95/

- https://www.facebook.com/photo/?fbid=763019925977220&set=a.507719471507268

- https://www.facebook.com/photo?fbid=764803682465511&set=a.507719454840603

- https://www.facebook.com/YOT1977

- https://www.hkcss.org.hk/%e7%a4%be%e8%81%af%e5%9b%9e%e6%87%89%e3%80%8a2024%e5%b9%b4%e7%a4%be%e6%9c%83%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%80%85%e8%a8%bb%e5%86%8a%ef%bc%88%e4%bf%ae%e8%a8%82%ef%bc%89%e6%a2%9d%e4%be%8b%e8%8d%89%e6%a1%88/

- https://www.bgca.org.hk/article/4668

- https://www.hkcd.com.hk/hkcdweb/content/2024/05/14/content_8637515.html

- https://hk.news.yahoo.com/%E7%A4%BE%E5%B7%A5%E8%A8%BB%E5%86%8A%E5%B1%80%E6%94%B9%E7%B5%84-%E6%88%90%E5%93%A1%E9%A0%88%E5%AE%A3%E8%AA%93-%E6%90%8D%E8%81%B2%E8%AD%BD%E5%8F%AF%E6%B0%B8%E4%B9%85%E9%87%98%E7%89%8C-%E5%AD%AB%E7%8E%89%E8%8F%A1%E7%A8%B1%E3%80%8C%E5%BF%8D%E7%84%A1%E5%8F%AF%E5%BF%8D%E3%80%8D-050721408.html

- https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1753156-20240514.htm

- https://www.tkww.hk/a/202405/15/AP66446a19e4b0e3971d73c05e.html

- https://www.caritas.org.hk/zh/news/detail/191?return_link=%2fzh%2fnews%2flatest_news%2f