Die Verschränkung ist eines der mysteriösesten Phänomene der Quantenphysik: Einst von Albert Einstein als "spukhafte Fernwirkung" verunglimpft, zeigten spätere Forschungsergebnisse auf, wie die rätselhafte Verbindung von Beobachtungen an zwei Teilchen nicht nur grundlegende philosophische Fragen aufwirft, sondern auch zur Entwicklung neuer Quantentechnologien eingesetzt werden kann.

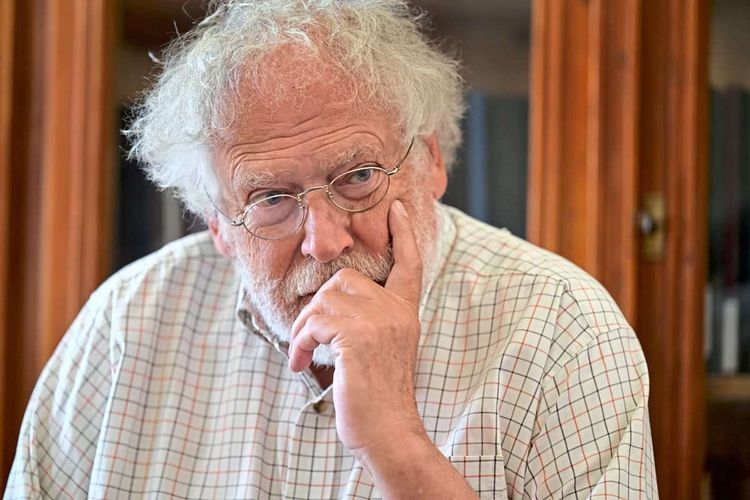

Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger lieferte grundlegende Beiträge zur Erforschung der Quantenverschränkung und wurde dafür 2022 mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet. Einer seiner wichtigsten Forschungspartner ist der US-amerikanische Physiker Daniel Greenberger. In der Physik-Community ist Greenberger als besonders humorvoller Zeitgenosse bekannt, der einmal einen fiktiven, von ihm erfundenen Co-Autor in einer wissenschaftlichen Publikation erwähnte und für einige Lacher sorgte. Anlässlich seines 90. Geburtstags blickte Greenberger zuletzt mit Zeilinger auf ihre gemeinsamen Leistungen in der Physik zurück. Die beiden analysierten auch aktuelle Entwicklungen und Zukunftstrends in der Quantenphysik.

STANDARD: Vor ein paar Jahrzehnten waren Sie zusammen mit Michael Horne die Ersten, die über Verschränkung mit mehr als zwei Teilchen nachgedacht haben. Verschränkte Quantenzustände, die mindestens drei Subsysteme umfassen, wurden nach Ihnen benannt: Greenberger-Horne-Zeilinger-(GHZ-)Zustände. Was lässt sich aus dieser Mehrteilchenverschränkung darüber lernen, wie unsere Realität beschaffen ist?

Zeilinger: Auf der konzeptionellen Seite dachten viele Leute – auch ich –, dass das Neue an der Quantenmechanik darin besteht, dass es sich um eine intrinsisch statistische Theorie handelt. So stellt es sich auch bei Bells Theorem dar, das auf einem statistischen Widerspruch basiert. Und die große Überraschung für mich war, dass die Konfrontation zwischen Klassik und Quantenphysik auch mit Vorhersagen möglich ist, die nicht statistisch sind. Das war für mich der wichtige konzeptuelle Aspekt an GHZ-Zuständen: Selbst in Fällen, in denen man definitiv vorhersagen kann, was passiert, liefert die Quantenmechanik ein anderes Ergebnis als die klassische Physik.

Greenberger: Das ist richtig. Die große Verbesserung von GHZ-Zuständen gegenüber dem Bell'schen Theorem war die Tatsache, dass es kein statistisches Argument mehr war.

Zeilinger: Ich erinnere mich noch, dass wir beide schockiert waren, als wir das 1986 sahen. Danny war derjenige, der die Theorie aufgestellt hat, das war hier in Wien.

Greenberger: Ich bin irgendwann in dein Büro gekommen und habe gesagt: "Das wirst du nicht glauben!"

Zeilinger: Das war einer der Fälle, in denen man etwas wirklich Wichtiges entdeckt, was ganz anders ist als das, was man erwartet hat.

Greenberger: Ich dachte, wir hätten einen Fehler gemacht, weil es keinen Sinn ergab.

Experimenteller Test für philosophische Debatte

An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Exkurs zu den Bell'schen Ungleichungen, und dieser beginnt – wie so oft in der modernen Physik – mit Albert Einstein. Mit seiner Erklärung des photoelektrischen Effekts hat Einstein 1905 einen wesentlichen Grundstein für die Quantenphysik gelegt, schließlich basierte seine Erklärung auf der Hypothese, dass Energie immer in kleinen Paketen (Quanten) auftritt. 1922 wurde Einstein dafür mit dem Physiknobelpreis für 1921 ausgezeichnet, wohingegen die Entwicklung seiner Relativitätstheorien von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften unprämiert blieb.

Obwohl Einstein also eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Quantenphysik hatte, war er zeitlebens äußerst unzufrieden damit. Mitte der 1930er-Jahre publizierte er mit seinen Kollegen Nathan Rosen und Boris Podolsky eine Arbeit, die zeigen sollte, dass die Quantenmechanik unvollständig sei. Niels Bohr und andere widersprachen dem Trio und argumentierten, dass die Quantentheorie vollständig sei. Jahrzehntelang ging man in der Physik davon aus, dass es sich dabei um eine rein philosophische Debatte handelt. Doch dann betrat John Bell die Bühne und präsentierte seinen Vorschlag für ein Experiment, mit dem sich der Streit zwischen Einstein und Bohr experimentell entscheiden ließ.

Als Einstein falsch lag

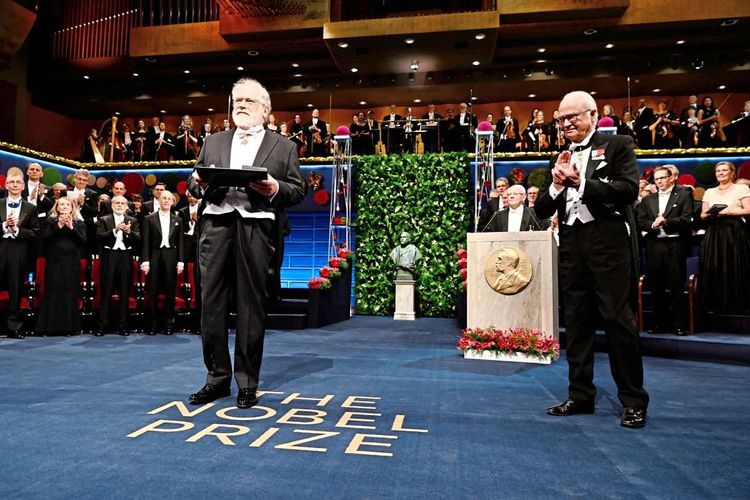

Das Bell'sche Theorem zeigt: Bohr hatte recht, und Einstein lag daneben. Die Quantenmechanik ist tatsächlich so beschaffen, dass sie nur Aussagen über Vorhersagen von Beobachtungsereignissen zulässt und keine Aussagen über die Wirklichkeit. John Clauser, Alain Aspect und Anton Zeilinger gelang es später, dieses Bell'sche Theorem experimentell zu realisieren. 2022 wurden sie dafür mit dem Physiknobelpreis ausgezeichnet.

Gemeinsam mit Michael Horne und Daniel Greenberger ging Zeilinger aber noch einen Schritt weiter: Im Bell-Experiment kommen Verschränkungen von zwei Teilchen zum Einsatz. Greenberger, Horne und Zeilinger überlegten sich, wie Verschränkungen mit mehr als zwei Teilchen aussehen könnten und erkannten, dass sie damit weitere Widersprüche mit der klassischen Physik nachweisen konnten – nicht nur statistisch, sondern sogar für Einzelereignisse. Zudem zeigte sich bald, dass die Verschränkung von mehreren Teilchen auch interessante Anwendungen für neue Quantentechnologien bietet.

STANDARD: Haben Sie damit gerechnet, dass die Mehrteilchenverschränkung auch spannende Anwendungen ermöglicht?

Zeilinger: Keiner von uns hatte erwartet, dass dies der erste Fall von Mehrteilchenverschränkung war und dass diese für die Quantencomputing entscheidend werden würde.

Greenberger: Uns haben die technischen Innovationen nicht so interessiert. Es dauerte insgesamt auch drei Jahre, bis wir die Arbeit zu den GHZ-Zuständen veröffentlichten.

STANDARD: Wie kam das?

Greenberger: Damals machten wir uns keine Gedanken um Konkurrenz. Erst als andere Leute begannen, darüber zu sprechen, habe ich Anton angerufen und ihm gesagt: "Wenn wir das nicht publizieren, dann verlieren wir die Anerkennung dafür."

Zeilinger: 1989 ist die Arbeit schließlich erschienen.

STANDARD: Wie hat sich Ihre gemeinsame Zusammenarbeit eigentlich ergeben?

Zeilinger: Das war 1978 bei einer Konferenz über Neutroneninterferometrie in Grenoble. Ich habe damals auf diesem Gebiet am MIT (Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, USA, Anm.) gearbeitet.

Greenberger: Ich war damals in New York tätig, und ab dann arbeiteten wir viel zusammen.

Zeilinger: Ich finde es wirklich erstaunlich, dass wir uns aufgrund unseres Interesses an Neutroneninterferometrie kennengelernt haben und zehn Jahre später diese Entdeckung zur Mehrteilchenverschränkung gemacht haben, obwohl das ein ganz anderes Gebiet war. Das war völlig unvorhersagbar.

Greenberger: 1990 bist du an die Universität Innsbruck berufen worden und hast die Entscheidung getroffen, auf Photonik umzusteigen, was eine wirklich wichtige Entscheidung in deinem Leben war.

Zeilinger: Das stimmt, das lag an GHZ.

Greenberger: Wirklich?

Zeilinger: Ja, ich wollte das GHZ-Experiment durchführen. Mit Neutronen gab es keine Chance, das zu tun, deswegen wechselte ich zu Photonen.

Greenberger: Der Grund, warum du den Nobelpreis bekommen hast, hat letztlich wahrscheinlich mit dieser Entscheidung zu tun.

Zeilinger: Absolut!

Durchbruch mit Lichtteilchen

Anton Zeilingers Entscheidung, in seinem neuen Labor in Innsbruck nicht länger mit Neutronen zu arbeiten, sondern sich stattdessen auf Lichtteilchen zu konzentrieren, war durchaus beachtlich: 1971 hatte Zeilinger bei Helmut Rauch an der Technischen Universität Wien zu Neutronenphysik promoviert. Rauch war damals ein weltweit führender Experte auf dem Gebiet. Beispielsweise gelang es ihm 1974 zusammen mit Ulrich Bonse und Wolfgang Treimer, ein Neutroneninterferometer zu realisieren und somit zu zeigen, dass Materiewellen im makroskopischen Maßstab existieren.

Dass der 2019 verstorbene Rauch für den Nobelpreis nominiert wurde, gilt als sehr wahrscheinlich. Endgültige Gewissheit werden erst die kommenden Jahre und Jahrzehnte bringen – Nobelpreisnominierungen werden erst nach einer 50-jährigen Sperrfrist öffentlich gemacht. Im Nominierungsarchiv der Nobel-Stiftung sind aktuell Nominierungen bis inklusive 1970 einsehbar, Rauchs großer Durchbruch kam wenige Jahre später. Die Veröffentlichung der Nominierungen in den kommenden Jahren werden also Klarheit darüber bringen, ob, wie oft und von wem Rauch für den Physiknobelpreis vorgeschlagen wurde.

Auch Anton Zeilinger gelang es bald, sich mit Experimenten zu Neutroneninterferometrie international einen Namen zu machen. Seine Forschungsgruppe als neu berufener Professor an der Universität Innsbruck den neutral geladenen Kernteilchen zu widmen, wäre insofern ein logischer Schritt gewesen. Die Idee der Mehrteilchenverschränkung, die er gemeinsam mit Horne und Greenberger theoretisch entwickelt hatte, auch experimentell umzusetzen reizte ihn aber noch mehr. Aber er arbeitete parallel noch ein paar Jahre mit Neutronen weiter. So kam es zum Neustart mit Lichtteilchen (Photonen) für ihn. Etliche der Arbeiten, die er in den darauffolgenden Jahren auf dem Gebiet der Quantenoptik publizierte, stehen inzwischen auf der Publikationsliste für die Nobelpreisbegründung.

KI in der Wissenschaft

STANDARD: Herr Zeilinger, Sie interessieren sich schon länger für den Einfluss von Künstlicher Intelligenz (KI, Anm.) auf die Wissenschaft und haben 2015 eine vielbeachtete Arbeit dazu publiziert. Was erwarten Sie diesbezüglich für die Zukunft?

Zeilinger: Diese Arbeit ist mit Mario Krenn entstanden, er war mein Student und später mein Postdoc, heute ist er Gruppenleiter in Erlangen am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Es war so, dass wir Quantenverschränkung in höheren Dimensionen erreichen wollten. Wir haben lange darüber nachgedacht und sind auf nichts gekommen, bis jemand vorgeschlagen hat: "Lasst es uns mit dem Computer versuchen." Mario Krenn hat dann das Programm Melvin entwickelt, es nutzt Künstliche Intelligenz in dem Sinn, als es selbstlernend ist. Dieses Programm war tatsächlich in der Lage, Lösungen zu finden, die ein Mensch meiner Meinung nach nie gefunden hätte. Denn die Lösung war völlig kontraintuitiv.

Greenberger: Ich denke, KI kann alle möglichen Dinge erzeugen, aber sie weiß nicht, was sie weiß.

Zeilinger: Das ist ein gutes Argument. Die KI weiß nicht, was das alles wirklich bedeutet.

Greenberger: Die KI kann nicht "Aha!" sagen. Deshalb braucht es Menschen, um zu erkennen: "Aha, das ist wirklich neu." Manche Leute haben argumentiert, dass es in einigen Fällen so aussieht, als ob die KI Bewusstsein hätte, aber das ist schwer zu wissen. Ich würde der KI jedenfalls nicht eine wichtige Entscheidung überlassen wollen. Wenn es zum Beispiel um Kampfsituationen in einem Krieg geht, da bin ich dagegen, dass die KI eine Entscheidung trifft. Sie mag schnell sein, aber sie weiß nicht, was sie tut, und deswegen sollte man ihr nicht eine Entscheidung über Leben und Tod anvertrauen.

Zeilinger: Der grundlegende Punkt ist, dass wir noch nicht wissen, was genau in unserem Gehirn vor sich geht. Auch wenn wir bestimmte Zentren im Gehirn – etwa für Sprache – lokalisieren können, erklärt das noch nichts. Es gibt Neurowissenschafter, die sagen, sie hätten den Unterschied zwischen Menschen gefunden, die an Gott glauben, und Menschen, die nicht an Gott glauben. Fein. Aber das erklärt noch nichts. Meine Überzeugung ist, dass uns etwas ganz Entscheidendes fehlt, wenn es darum geht, zu erklären, was Bewusstsein ist. Die Gehirnforschung befindet sich aktuell in einer ähnliche Situation wie die Physik am Ende des 19. Jahrhunderts, bevor die moderne Physik entdeckt wurde. Es fehlt uns also wirklich an einigen grundlegenden Ideen. Diese neuen Ideen mögen sehr seltsam sein, sicher seltsamer als die Quantenphysik.

Greenberger: Ich stimme dir nicht nur zu, sondern ich denke, dass wir auch in gewisser Weise davor geschützt sind, unser eigenes Gehirn zu verstehen. Wie auch immer sich das Gehirn entwickelt hat, es hat sich in einer Weise entwickelt, die uns daran hindert, bis ins letzte zu verstehen. Die Natur schützt uns, unser Gehirn vollständig zu verstehen. Ich habe mich zum Beispiel oft gefragt, wie Sprache funktioniert: Zumindest für mich ist es so, dass ich, wenn ich einen Satz beginne, keine Ahnung habe, wie ich ihn zu Ende bringen werde.

Zeilinger: Es ist eines der wirklichen großen Wunder, dass wir uns gemäß der Evolution entwickelt haben. Wir haben also ein Gehirn, das uns ermöglicht hat zu überleben. Aber warum ist dieses Gehirn in der Lage, Quantenphysik zu betreiben? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Es ist ein Wunder, dass die Maschinerie Gehirn so allgemein einsatzfähig ist. Das ist für mich eine der ganz großen Fragen.

STANDARD: Sie waren gemeinsam mit Reinhold Bertlmann Co-Herausgeber eines Buches mit dem Titel Quantum [Un]speakables – ein Begriff, den John Bell eingeführt hatte, um darauf hinzuweisen, dass manche Konzepte in der Physik so vage definiert sind, dass er der Meinung war, Physikerinnen und Physiker sollten besser gar nicht darüber sprechen. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie können wir mit Konzepten der Quantenphysik umgehen, die mit unserer Sprache nicht eindeutig definiert werden können? Ist es am besten, sie totzuschweigen, wie Bell vorgeschlagen hat?

Zeilinger: Ich hatte das große Vergnügen, John Bell vor langer Zeit bei einer öffentlichen Diskussion an der Universität Wien zu dieser Frage öffentlich zu widersprechen. Nur weil man Wörter wie "Messung" in der Quantenphysik nicht wie im üblichen klassischen Kontext verwenden kann, heißt das nicht, dass wir diese Konzepte nicht erweitern können, daran weiterarbeiten können und etwas Neues darin finden können. Das ist meine Antwort an Bell.

Greenberger: Worin auch immer wir uns vertiefen, werden wir auf Widersprüche stoßen. Wir Menschen sind einfach von Natur aus begrenzt, wie wir sind und wohin wir gehen können. Deswegen finde ich auch die Idee einer "Theorie von Allem" lächerlich.

Zeilinger: Wenn jemand sagt, dass wir einer Theorie von Allem nahe sind, enthüllt diese Person nur die Grenzen ihrer eignen Fantasie. (Tanja Traxler, 21.5.2024)