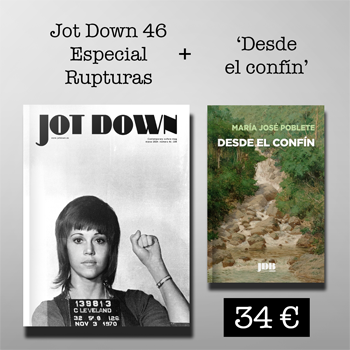

Este texto es un adelanto de nuestra trimestral Jot Down nº 46 «Rupturas»

En 2016 se celebraba el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El acontecimiento vino a coincidir con otra fecha señalada: el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare. Como cabía esperar, aquel año todos se acordaron del bardo, tanto los defensores de la permanencia como los partidarios del Brexit. Unos y otros rebuscaron en poemas y obras de teatro hasta encontrar alguna frase que apoyara su causa. El laborista Chris Bryant publicó un artículo en The Guardian asegurando que no había la más mínima duda de que Shakespeare habría votado a favor de la permanencia. Para justificar su afirmación, apeló a La comedia de las equivocaciones, a Coriolano, y al hecho de que buena parte de las obras del dramaturgo tuvieran lugar en países europeos como Dinamarca o Italia. Por el otro lado se afirmó exactamente lo contrario. La organización Leave.EU utilizó una frase de El rey Juan para uno de sus carteles: «Esta Inglaterra jamás cayó, ni caerá, bajo el pie orgulloso de un conquistador». Otros defensores de la salida recordaron la parte del monólogo de Juan de Gante en Ricardo II que describía Inglaterra como una isla paradisíaca, prácticamente un edén: «una fortaleza construida por la Naturaleza contra la infección y la mano de la guerra». Para ellos era la prueba inequívoca de que el más grande de los escritores en lengua inglesa habría preferido que la isla mantuviera su independencia respecto al continente.

La estrategia de los pro-Brexit estaba clara. Se trataba de alentar el espíritu patriótico, un espíritu muy exaltado de por sí. No había más que escuchar a los hinchas cantando «Ten German Bombers» cuando la selección inglesa de fútbol se enfrentaba a la alemana para darse cuenta. La canción se remonta a la época del Blitz, cuando el ejército alemán bombardeaba Londres día y noche, y cuenta cómo los ingleses van derribando aviones enemigos hasta que no queda ni uno solo en el aire. Otra canción que podía escucharse en los estadios era «Two World Wars and One World Cup», que recordaba a los alemanes el marcador de la historia: dos guerras mundiales y un mundial de fútbol a favor de los ingleses. Ya en los ochenta, en el auge del hooliganismo, estos cánticos eran habituales, pero en los años que precedieron al Brexit el volumen fue subiendo incluso en los partidos amistosos. Tanto fue así que la FIFA amenazó con sancionar a Inglaterra si se les ocurría volver a cantar algo que pudiera considerarse ofensivo.

La idea de una Europa totalitaria que sigue el son que marca Alemania llevaba tiempo instalada en el imaginario colectivo de los británicos. Para muchos, la unión del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea, en 1973, significó una pérdida de soberanía intolerable, cuando no una terrible amenaza. De aquellos años es la novela SS-GB, de Len Deighton, convertida hace unos años en una miniserie de la BBC. La novela transcurre en 1941, en un Reino Unido sometido al yugo nazi. No era la primera vez que un escritor imaginaba un pasado alternativo (unos años antes, Philip K. Dick había hecho algo parecido, y mejor, en: El hombre en el castillo), y tampoco sería la última (Patria, de Robert Harris, publicada en 1992, recrea una Europa en la que el Tercer Reich ha salido victorioso). Así que cuando Boris Johnson comparó el proyecto europeo con «los planes de Hitler» llovía sobre mojado. Y luego estaba la nostalgia. A ella apelaba Nigel Farage cuando recordaba el espíritu del Blitz en sus mítines. Fueron tiempos difíciles, pero al menos el país estaba unido contra un enemigo común.

El escritor Ian McEwan lamentó que algunos políticos y propietarios de medios de comunicación decidieran sacar partido de estos sentimientos populistas. Fruto de su indignación, escribió una novela sobre una cucaracha que despierta una mañana convertida en el primer ministro del Reino Unido. La cucaracha, mutada a humano, se dispone a ejecutar los alocados planes del Partido Reversionista, que defiende un sistema económico que va en dirección contraria al resto del mundo: los empleados tendrán que pagar por hora trabajada, a cambio recibirán dinero por cada artículo que compren, aunque tendrán que cuidarse mucho de meterlo en el banco porque lo que depositen «al final de un duro día en el centro comercial creará elevadas tasas de interés negativo». La cucaracha es una sátira sobre los populismos y la temeridad del Brexit, pero, pese a lo ingenioso de la idea, dista mucho del mejor McEwan. Da la impresión de estar escrito de forma apresurada; de hecho, la contraportada lo define como un «libro de emergencia».

También Jonathan Coe señaló en El corazón de Inglaterra la temeridad de los políticos que convocaron el referéndum, pues sabían que el resultado iba a decidirse por un margen muy estrecho y dividiría a la sociedad en dos. La novela refleja las diferentes actitudes hacia los inmigrantes que existen entre distintas generaciones, y entre los habitantes de la capital y los de la región central del país (la «Inglaterra profunda» que inspiró la Tierra Media de Tolkien). También muestra cómo el término británico se ha ido estrechando con el paso de los años. El corazón de Inglaterra se abre con una cita del periodista Ian Jack: «En las últimas décadas del siglo, el término británico como autodescripción empezó a ofrecer algo más. […] Había en él lugar para los recién llegados del extranjero y para personas como yo a las que nos parecía atractiva su amplitud y laxitud». El alcance del término se ha ido reduciendo con el tiempo, de manera que cada vez caben menos personas en él. Británico se usa con frecuencia como sinónimo de inglés, excluyendo no solo a inmigrantes, sino también a los habitantes de Gales, Escocia o Irlanda del Norte.

En los últimos años se han publicado tantas novelas en torno al Brexit que han tenido que inventar un nombre para el género: el Brexlit. Como cabía esperar, no todas ellas son valiosas. De hecho, un artículo publicado en The Critic Magazine por David Martin Jones afirmaba que ninguna estaba a la altura del momento. En su opinión, grandes escritores del pasado, como Evelyn Waugh, Anthony Powell o George Orwell, habrían escrito algo mejor. Para empezar, habrían mostrado un mayor respeto a la clase trabajadora y habrían sido más críticos con los políticos laboristas y la prensa liberal. Aunque la crítica de Jones es más política que literaria (no en vano, es politólogo), tiene algo de razón. Con todo, salvaría de la quema el Cuarteto estacional, de Ali Smith, un proyecto original e inteligente que es, además, sensacional en el plano literario.

En el Cuarteto, Ali Smith ofrece una visión panorámica, casi arqueológica, de lo sucedido en los últimos años. Para ello tiene en cuenta múltiples perspectivas y acontecimientos del pasado que, de algún modo, influyen todavía en el presente. Hay un diálogo en Primavera que recoge el espíritu que anima las cuatro novelas: uno de los personajes describe la batalla de Culloden como «la última batalla de los ingleses contra los escoceses»; «bueno —le corrige otro—, hannoverianos contra jacobitas. Pero a la gente le gusta simplificar. Y lo cierto es que las cosas se simplifican con el tiempo».

Aunque cada novela de la serie trata de algún aspecto relacionado con el Brexit (la xenofobia, los centros de internamiento de extranjeros, la manipulación del lenguaje…), tal vez sea Invierno la que aborda la cuestión de un modo más directo. En ella, dos hermanas se reúnen en las primeras Navidades tras el referéndum. El sentido de su voto difiere, pero no es eso lo que las ha separado: llevan sin hablarse desde finales de los setenta. Hay que destacar que, aunque en lo personal, Ali Smith dejó muy clara su postura sobre el Brexit, en la novela no toma partido abiertamente por ninguna de las hermanas Cleves. En un momento del Cuarteto se recuerda que fue Margaret Thatcher la que hizo creer a los británicos que la sociedad no existía. Tal vez ahí nació el desinterés por los demás que muestra Sophia Cleves. Su indiferencia hacia todo lo que pasa, no solo ante la tragedia de los refugiados en el mar, sino ante los horrores cotidianos que ocurren en su país natal, es absoluta. Con todo, su despreocupación parece formar parte del signo de los tiempos. Sabíamos que «un continente ardía y otro se derretía», se dice en Verano, pero a nadie parecía importarle. El desinterés no es solo cosa de una determinada clase social o de un país concreto. Tampoco se restringe a la cuestión política.

Todos los libros del Cuarteto tienen cierta relación, a veces muy tenue, con alguno de los «romances tardíos» de Shakespeare. Uno de los diálogos más reveladores de Invierno gira en torno a Cimbelino, obra «sobre un reino sumido en el caos, mentiras, luchas de poder, divisiones y muchos envenenamientos y autoenvenenamientos». Una de las invitadas a la comida familiar de las hermanas Cleves, Lux, es croata. Curiosamente, ella sabe más de la obra que ninguno de los presentes. En un momento dice: «Es como si sus personajes viviesen en el mismo mundo pero separados los unos de los otros, como si el mundo de cada uno de ellos se hubiese desencajado o desgajado del mundo de los demás. Pero si consiguiese salir de sí mismo o sencillamente ver y oír lo que pasa ante sus mismísimos ojos y oídos entonces comprenderían que están todos en la misma obra, en el mismo mundo, que todos forman parte de la misma historia». El paralelismo con la situación actual es evidente, aunque el desenlace de Cimbelino parece más esperanzador (al final «se revelan todas las mentiras» y todo el mundo está alegre porque Britania y el Imperio romano han sellado la paz).

Puede parecer inverosímil que una extranjera, con un trabajo precario, además, sepa más de Shakespeare que los propios británicos; sin embargo, la autora acierta al sugerir que la cultura no es propiedad exclusiva de nadie. Uno de los personajes de Verano es criticado porque «pertenece a la élite culta» que «cree que los libros son algo suyo, su posesión personal», algo a lo que nadie más tiene derecho. Por otro lado, no parece que los partidarios del Brexit que invocaron al bardo en la campaña supieran bien lo que citaban. La frase escogida por Leave.EU continuaba haciendo alusión a la pulsión autodestructiva que, de vez en cuando, parece apoderarse del país: «Esta Inglaterra jamás cayó, ni caerá, bajo el pie orgulloso de un conquistador, salvo cuando ella misma se hizo daño». Lo mismo ocurría con el monólogo de Juan de Gante en Ricardo II: «Esa Inglaterra, acostumbrada a derrotar, se ha infligido a sí misma vil derrota». Curiosamente, Ian McEwan comparó la Inglaterra del Brexit con uno de esos adolescentes deprimidos que se autolesionan.

Como dice un personaje de Otoño: «quienquiera que invente el cuento inventa el mundo», lo que equivale a decir que quien se impone en la batalla del relato se apunta una victoria muy importante en la realidad. Aunque hemos visto muchos intentos de reescribir la historia, con el Brexit hemos presenciado cómo se intenta reescribir el presente en tiempo real. Esto se vio claramente con la entrada del Brexit en Wikipedia. Hubo una época en que partidarios y detractores peleaban a diario por su control. Los editores de la página se desesperaban tratando de evitar sesgos y burdas manipulaciones, y muchos acabaron dejándolo por imposible. La política no respeta nada y siempre acaba por contaminarlo todo. En los últimos tiempos, hemos visto cómo la extrema derecha de Meloni reivindicaba a Tolkien como autor sagrado. En los sesenta, sin embargo, era el autor fetiche del movimiento hippy. Los movimientos pacifistas, de defensa de los derechos civiles y feministas también se apoyaron en algún momento en los hombros de los hobbits… Está claro que cada uno interpreta el cuento como quiere. Todo lo que rodea al Brexit muestra hasta qué punto es fácil falsificar la realidad en una u otra dirección. Se añaden capas y capas de interpretación hasta que acaba formándose una costra que no permite ver la realidad que hay debajo. Si esto ocurre con algo que ha pasado delante de nuestras narices, no puede extrañarnos que textos y hechos del pasado se interpreten a conveniencia sin el menor disimulo.

«Ser o no ser, esa es la cuestión»

Qué agradable sería ver y disfrutar de las múltiples fronteras de este mundo, si se pasase de unas a otras y de otras a unas como si de una autora a un escritor fuesen… como de una historia a otra.

Qué agradables unas banderas y unos límites solo literarios, marcados por la creatividad y el talento de todo aquel ser libre que deseara trazarlos, cuyas palabras no estuvieran influenciadas por poderosas imposiciones o herencias con un origen incierto.

Qué agradable, y qué ingenuo.

Brillante una vez más, Rebeca García Nieto.

Pingback: Jot Down News #21 2024 - Jot Down Cultural Magazine