Commençons par un préambule nécessaire et une problématique clairement posée. Est-il encore possible de parler la tête froide et sans déchaîner les passions d’un nouveau film de Roman Polanski ? Dans ce texte, il ne sera question que de cinéma, avec la conscience de marcher sur des œufs, dans un contexte de polarisation extrême où la moindre maladresse écrite, peut-être sujette à polémique. Il n’est pas envisageable de heurter la moindre sensibilité, ainsi celles et ceux qui (et c’est leur droit le plus strict) considèrent qu’aborder de manière neutre ce qui sera sûrement la conclusion d’une carrière mouvementée, débutée au milieu des années 50, sont invités à arrêter la lecture dès à présent. Pour les autres, nous avons jugé légitime de disséquer une réalisation que l’on se refuse à balayer d’un revers de main, bien au-delà de ses seules qualités ou défauts intrinsèques. En regard d’une filmographie dense et cohérente, s’agit-il d’une œuvre dérisoire et oubliable ou d’une proposition typiquement polanskienne ?

Copyright Swashbuckler Films 2024

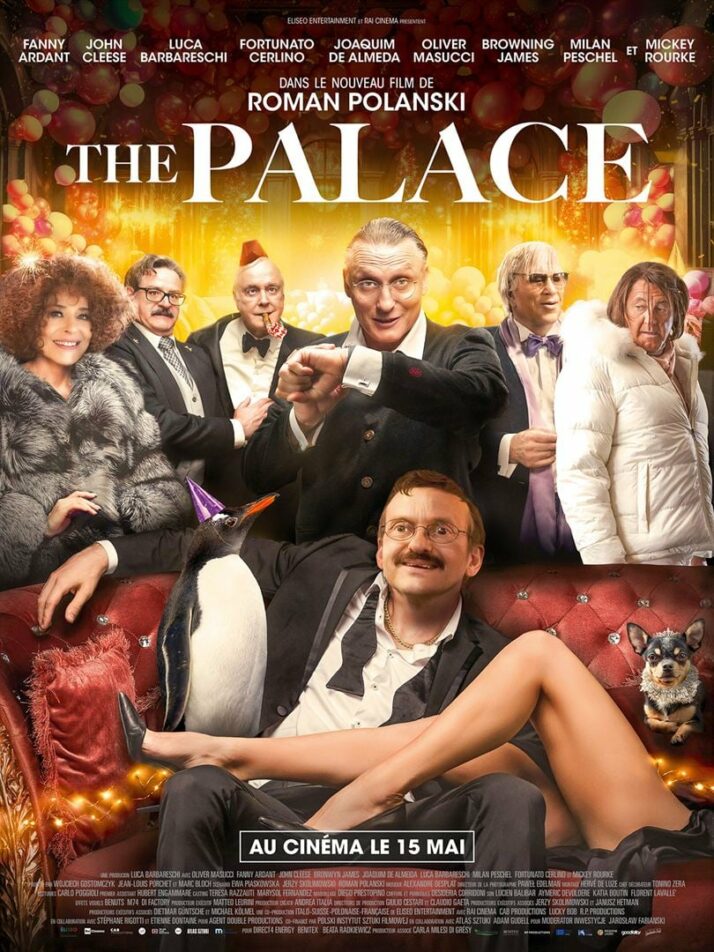

Coproduction européenne (Italie, France, Suisse, Pologne), The Palace acte les retrouvailles à l’écriture du réalisateur avec Jerzy Skolimowski (lequel invite dans l’équation sa cosénariste habituelle Ewa Piaskowska), plus de six décennies après son coup d’essai Le Couteau dans l’eau. Une manière de boucler la boucle et revenir au point de départ, l’acte de naissance cinématographique du futur auteur de Rosemary’s Baby et Chinatown ? Une lecture romantique que le visionnage n’interdit pas. Le film, de part son ancrage temporel, le soir du 31 décembre 1999 à l’aube d’un nouveau millénaire, marque une envie de retour dans un passé aux multiples interprétations. Ce récit choral observant le réveillon de riches clients dans un hôtel de luxe, le Gstaad Palace, dans les montagnes suisses convoque une galerie d’acteurs aux destinées aléatoirement prestigieuses. De Fanny Ardant à l’ex-Monty Python John Cleese, en passant par le géant cabossé Mickey Rourke ou le premier rôle féminin de Quoi ? , Sidne Rome. Produit par Luca Barbareschi, qui n’en est pas à sa première controverse (il tenait l’un des rôles principaux dans Cannibal Holocaust), le vingt-troisième long-métrage de Roman Polanski, sort en catimini sur les écrans français, quelques mois après une projection désastreuse hors compétition à la Mostra et avoir été acheté au rabais par un distributeur spécialisé dans le cinéma de patrimoine, Swashbuckler Films.

Copyright Swashbuckler Films 2024

Aussi loin des reconstitutions d’époque de J’accuse, Le Pianiste ou Oliver Twist, que de la sobriété de huis-clos contemporains (la « trilogie » impulsée par The Ghost Writer), The Palace s’aventure sur le terrain de l’outrance et du mauvais goût, dans un geste assumé et désespéré (d’aucuns diront désespérant). Une différence notable est rapidement perceptible, entre une laideur visuelle évidente et une mise en scène quant à elle assez adroite et affutée, pour ne pas dire élégante, à l’instar de ce plan-séquence en ouverture ou ce mouvement final dont l’ultime image parle d’elle-même. Cette dichotomie éclaire sur l’absence de cynisme d’un réalisateur atterré et écœuré par le monde auquel il appartient désormais, dans lequel il s’est réfugié sous la contrainte, faute d’alternative. Un univers philosophiquement mort dont il cherche à s’écarter, au prix de choix esthétiques douloureux (décors numériques, pingouins en CGI) et d’une photo « agressivement » moche pourtant confiée à Pawel Edelman (à l’œuvre sur la plupart de ses films depuis Le Pianiste). À l’écran, tout est vieux, artificiel, clinquant, sans ambiguïté, Roman Polanski déteste ce qu’il filme. Et c’est précisément dans cet extrémisme graphique que naît une première zone de trouble et d’intérêt, la confrontation entre l’hideur factice et une disgrâce réelle. Il retrouve notamment Sydne Rome (un demi siècle après Quoi ?), actrice, chanteuse et mannequin égérie des années 70, vue aux côtés d’Alain Delon dans La Race des seigneurs ou dans Qui sera tué demain ? de Luigi Zampa, laissée défigurée en 2009 à la suite d’un grave accident de voiture dont les séquelles ont été accentuées par de multiples recours à des opérations de chirurgie esthétique. Cette dernière incarne ici une vedette physiquement détruite par les interventions : la réalité vient brutalement rappeler à une cage (prison ?) dorée, créant étrangeté et noirceur. Le regard du metteur en scène, sans masquer une forme de dégoût, se laisse pénétrer d’empathie. S’il investit un genre et un registre qui ne correspondent pas forcément à ce qui lui réussi le mieux (exception faite du Bal des vampires, on en reparle plus bas), la comédie pure, celle-ci est ponctuellement contrariée. Les gags et rebondissements puérils (matières fécales, objets sexuels,…), en soi relativement affligeants, apparaissent au milieu d’une vision kafkaïenne chère au réalisateur délibérément salie par une envie de tout détruire et de tout amocher (parfois littéralement tel le comptable de Bill Crush/Mickey Rourke tachant et renversant tout sur son passage en allant uriner). Carnaval de figures décharnées à la Ensor et faune grotesque de morts-vivants composent un tableau tour à tour rebutant et fascinant. La laideur des années 90 que le cinéaste convoque jusque dans sa bande-originale (on entend Lou Bega ou Corona) rappelle à ce qui constitue qualitativement la période la moins intéressante de sa carrière, avant son retour en grâce en 2002 avec Le Pianiste.

Copyright Swashbuckler Films 2024

Aujourd’hui, cette grande crainte millénariste est derrière nous depuis près d’un quart de siècle, mais la peur du passage à l’an 2000, de son bug qui devait entraîner une véritable Apocalypse numérique, fut pourtant bel et bien réelle. C’est donc au tournant du XXIème siècle, que Polanski choisit d’ancrer sa farce. Un récit antidaté qui illustre le rapport ambigu de son auteur vis-à-vis du temps présent. À quelques réussites près, telles Carnage, The Ghost Writer ou La Vénus à la fourrure (mais tous des dispositifs isolationnistes sur lesquels l’extérieur n’a pas de prise), le cinéaste a eu tendance à se tourner vers le passé depuis plus de deux décennies. Le constat est clair, il n’avance plus au même rythme que le monde, ne le souhaite même pas, incapable d’en évoquer ce qu’il perçoit depuis son exil et préfère se réfugier dans le passé (Le Pianiste en tête). The Palace, dans son mauvais goût, ne sombre pas pour autant dans le film de « vieux con » nostalgique et réactionnaire. Pas de c’était mieux avant. Son rapport à l’Histoire est plus existentiel qu’idéologique. Ici, tout semble dérisoire, futile, et ce réveillon résume à lui seul l’obscénité du présent. Un microcosme clinquant où le nouveau millénaire est attendu autant que craint par une bande de zombies privilégiés régnant sur leur royaume en carton pâte (l’une des séquences est d’ailleurs accompagnée du thème de Blanche Neige de Walt Disney) tels de vieux dictateurs ne percevant pas le vent de la révolte à leur porte. Après Le Bal des vampires, voici venu l’hôtel des morts-vivants.

Copyright Swashbuckler Films 2024

À la croisée des excès de Ruben Östlund et de la satire d’un Society, le long-métrage se pose en objet fascinant dans ce qu’il raconte de son auteur. Non pas en tant qu’œuvre autocentrée où celui-ci pleurerait sur son sort (comme certains l’ont déjà sous-entendu lors de la sortie de son précédent J’accuse), mais comme un individu parfaitement en phase avec les évolutions politiques. Ainsi, lorsqu’il filme des oligarques russes en train d’assister à la passation de pouvoir télévisuelle entre Boris Eltsine et Vladimir Poutine, c’est tout un pan de l’Histoire des XXème et XXIème siècle qu’il questionne en un même geste. Lui, enfant polonais ayant survécu à un génocide avant que son pays ne tombe sous le joug soviétique, met en scène l’instant précis où les restes du bloc de l’Est encore fumants basculent (de manière officielle tout du moins) dans le capitalisme débridé. Si sa position vis-à vis de l’absurdité de l’univers qu’il dépeint ne fait aucun doute (des ultra riches donnent du caviar à manger à leur chien jusqu’à le rendre malade, un vétérinaire fait un safari au Kenya), c’est que son point de vue est littéralement personnifié dans cette femme de chambre sarcastique et détachée incarnée par sa propre fille, Morgane Polanski. Si d’aucuns crieront au népotisme, d’autant que l’actrice n’est pas des plus talentueuses, force est de constater que le propos est clairement affiché à grands coups de répliques cinglantes et bien vues (« You know why the rich are rich ? Because they don’t tip »). Pas de volonté de révolte ou d’envie de changer le monde, simplement une analyse froide du cynisme ambiant. Néanmoins, au milieu de cette satire au vitriol, certaines questions demeurent en suspens : Que nous dit-il de la Russie de 2024 ? Quel regard porte-t-il également sur ces épouses de milliardaire en pétrodollars vêtues de niqab qui hantent les couloirs ? S’il ne donne jamais de réponse claire, le réalisateur dénote d’un paradoxal lien à la temporalité, qui fait l’une des grandes qualités de The Palace.

Copyright Swashbuckler Films 2024

Cette fuite du temps révèle une autre subtile esquive, celle de la réalité. Quand bien même le cinéaste donne l’impression de s’y intéresser (la peinture d’une caste sociale bien tangible) c’est pour mieux s’en échapper, s’en extraire. Une logique d’évitement qui n’est pas nouvelle dans son cinéma, c’est aussi cela que désigne le terme « polanskien » un sentiment d’étrangeté faisant glisser le naturalisme vers un ailleurs anxiogène. Cette dimension semble incontournable de son cinéma, possiblement inhérente à sa tragique expérience du ghetto de Varsovie. On pense au Paris de Frantic, presqu’aussi bizarre que celui du Locataire, ou à la façon dont le fantastique imprégnait très rapidement La Neuvième porte. Dès Le Couteau dans l’eau et Cul-de-sac, où le basculement vers l’absurde est palpable, chaque « monde » est installé pour mieux changer subtilement de paradigme, à l’instar de La Jeune fille et la mort et son univers plein de dysfonctionnements jusqu’à la perte de repères de l’héroïne. Seuls Le Pianiste (pour des raisons évidentes), Tess, ou Oliver Twist demeurent en lien constant avec le monde réel. Ici, sous le vernis de la farce sommeille également une atmosphère inquiétante, un grotesque angoissant pas si éloigné des œuvres de Jérôme Bosch. Chaque choix esthétique raté ou discutable, tel ce pingouin en CGI, suscite le malaise. Ce palace se mue en dimension parallèle, alternative, sans horizon ni espoir. Les incrustations (franchement moches) visibles à travers les fenêtres finissent de clore les perspectives, renfermant cet Overlook Hotel made in Switzerland dont les occupants sont pétris de rituels et de codes, jusqu’à l’asphyxie. Rien ne semble exister en dehors, impression renforcée par ce générique où le bâtiment (lui aussi au rendu numérique approximatif) se retrouve enfoui sous la neige. Palais en toc prêt à hiberner jusqu’au prochain réveillon.

Copyright Swashbuckler Films 2024

Humour graveleux, scatologique, blague autour de la maladie d’Alzeimer d’un personnage, The Palace ne recule devant aucune vulgarité. Sorte de comédie volontairement pas drôle dont les outrances renvoient à un certain cinéma italien, dont Affreux, sales et méchants serait le plus prestigieux représentant. Curieux film où l’humour noir se retrouve parasité par un sens du morbide porté fièrement par sa galerie de freaks. Récit apocalyptique infiniment triste qui semble indiquer que son auteur ne croit plus en rien. Climax de cette logique, l’ultime plan (probablement dernière image de toute sa carrière) s’impose comme l’un des plus grands bras d’honneur de l’histoire du septième art. Amusant ou détestable, ce refus de toute bienséance ne laisse que peu de place au doute quant aux intentions du cinéaste. Propice aux films de vieillards qui s’ennuient (Youth en est l’exemple le plus récent), la Suisse, lieu d’exil de Polanski, s’impose comme un luxueux mouroir à ciel ouvert. Et pourtant, sous cette trivialité réside une surprenante poésie, une mélancolie pathétique. Après un passage purement monty-pythonesque (bonjour John Cleese) autour du camouflage d’un cadavre, le metteur en scène enchaîne sur un plan presque onirique de feu d’artifice. La grâce s’invite alors. La tristesse qui se dégage du personnage de Mickey Rourke, ancien golden boy ridiculisé, ruiné, littéralement déclassé (à l’image de son interprète ?) renforce cette approche. Derrière le testament fielleux d’un réalisateur en fin de course, une humanité subsiste, faisant de The Palace une œuvre insaisissable, incompréhensible même pour certains.

Copyright Swashbuckler Films 2024

Par la conjoncture des événements, de gré ou de force, l’auteur de Chinatown se retrouve mis à nu, loin de toute posture. N’étant pas à un paradoxe près, Roman Polanski ose s’adresser à son spectateur, conscient qu’il ne peut plus se cacher, dans un moment où il n’est absolument plus audible (possiblement à raison) pour une large partie du public. Cet ultime long-métrage a beau être le film mineur d’un artiste majeur, nous sommes prêts à parier que la postérité lui sera favorable, qu’il sera reconsidéré dans un débat dépassionné. L’accueil et la réputation effroyables qui le précèdent (sans parler d’une promotion inexistante et de trailers affligeants) accentuent la dimension outrancière d’une œuvre que l’on refuse de ranger au rayon des ratages fades, comme ce fut le cas de D’après une histoire vraie en 2017. The Palace est l’une des choses les moins aimables et agréables que nous ayons vu depuis longtemps, mais aussi l’une des plus franches et sincères. Quand il est sur le sujet, souvent question de séparer l’homme de l’artiste et vice versa, Polanski dans une pulsion suicidaire, nous intime de ne pas le faire, conscient que son sort est (à court terme du moins) déjà scellé. Ce qui sera inacceptable et abominable pour les uns, pourra avoir le mérite de son honnêteté et d’une forme de courage pour les autres. Bonne année 2000 à toutes et tous !

Copyright Swashbuckler Films 2024

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Xanaé BOVE

Bravo pour proposer une véritable critique profonde, fine et complexe à un moment de doxa particulièrement univoque. Très bonne analyse, qui me parait presque supérieure au film. Vous devinez, surement à bon escient: »N’étant pas à un paradoxe près, Roman Polanski ose s’adresser à son spectateur, conscient qu’il ne peut plus se cacher, dans un moment où il n’est absolument plus audible (possiblement à raison) pour une large partie du public. «