Bismarck und Schliemann – Wanderausstellung der Otto-von-Bismarck-Stiftung im Schliemann-Museum zu sehen

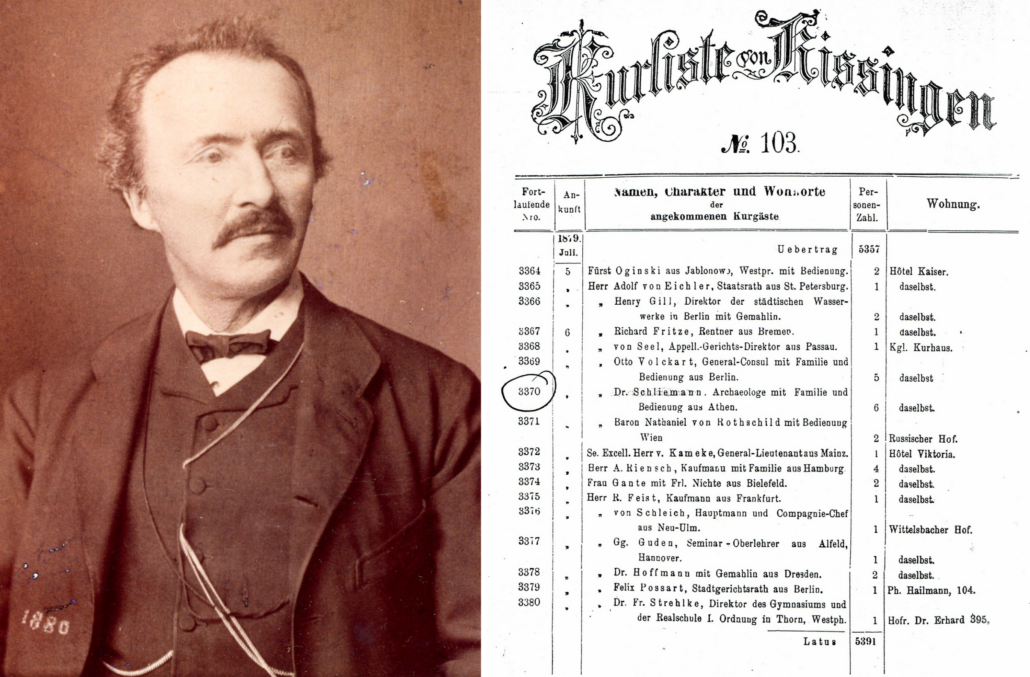

Heinrich Schliemann, Fotografie von Adolf Hawas, Berlin 1880 / Eintrag Schliemanns in die Kissinger Kurliste 1879 (Sammlung Schliemann-Museum)

Eine Bismarck-Medaille und die Digitalisate zweier Briefe, die der Archäologe Heinrich Schliemann an den Altreichskanzler schrieb, haben die Reise aus dem Friedrichsruher Bismarck-Archiv ins mecklenburgische Ankershagen angetreten. Das dortige Schliemann-Museum zeigt vom 1. Mai bis zum 31. Juli unsere Wanderausstellung:

Otto von Bismarck: Mensch – Macht – Mythos

Wanderausstellung der Otto-von-Bismarck-Stiftung

Schliemann-Museum

Lindenallee 1, 17219 Ankershagen / Mecklenburg

Mit mehr als 50 Gästen war die Eröffnung der Wanderausstellung im Schliemann-Museum sehr gut besucht. Museumsleiterin Undine Haase hatte Ernst von Bismarck eingeladen, die Führung des Rundgangs zu übernehmen (Fotos: Isabel Höpner).

Undine Haase, Leiterin des Schliemann-Museums, hat die Wanderausstellung nicht nur um die drei genannten Exponate angereichert, sondern auch die Kontakte zwischen Schliemann und Bismarck recherchiert. Nachzuvollziehen ist, wie im Verlauf der Jahre das Interesse des ersten Reichskanzlers an der Arbeit des Archäologen zunahm. Frau Haase hat uns diese Darstellung freundlicherweise zur Verfügung gestellt:

Erster Kontakt zwischen Otto von Bismarck und Heinrich Schliemann

Der erste Kontakt der beiden Herren war außerwissenschaftlicher Natur. Der erfolgreiche Kaufmann Heinrich Schliemann, dessen archäologische Aktivität gerade begonnen hatte, besaß in Paris vier Mietshäuser. Im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges stand auch Paris unter Beschuss und so bangte er um sein Eigentum.

Schliemann wollte unbedingt nach dem Rechten schauen und bemühte sich, durch Bismarck einen Passierschein für Paris zu erhalten. Doch sein Ersuchen wurde abgelehnt.

Der Reichskanzler und der französische Außenminister hatten vereinbart, dass niemand vor Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen Paris betreten darf.

Der finanzkräftige Schliemann zahlte hohe Bestechungsgelder und erreichte auch ohne Bismarcks Unterstützung den Zugang in die Stadt. Er fand sein Besitztum im Wesentlichen unbeschädigt vor.

Persönliches Treffen in (Bad) Kissingen

Der Kurort war im 19. Jahrhundert prunkvoll und bedeutend. Lang ist die Liste der weltbekannten Persönlichkeiten, die Kissingen (seit 1883: Bad Kissingen) besuchten – meist zu einem Kuraufenthalt, oft aber auch zu fachlichen Beratungen oder politischen Gesprächen.

Hier fand auch das erste private Treffen Bismarcks mit dem bekannten Archäologen Heinrich Schliemann statt. Dieser weilte zeitgleich im Juli 1879 mit Bismarck in Kissingen. Das Zusammentreffen, bei dem Schliemann von seinen spektakulären Ausgrabungen erzählte, fand am 23. Juli statt. Bismarck zeigte großes Interesse an den Ausführungen und ließ erstaunlichen Sachverstand erkennen. Schon länger verfolgte der Kanzler die Arbeit des Troja-Ausgräbers und war fasziniert von seiner schillernden Persönlichkeit.

An den Jugendfreund Wilhelm Rust in Neustrelitz berichtete Schliemann am 27. Juli 1879 über das Treffen:

„Vor einigen Tagen war ich hier beim Fürsten von Bismarck zu Tisch eingeladen und war erstaunt über seine und seines Sohnes, Graf Herbert, tiefen, gründlichen Kenntnisse von Geschichte und Altertumskunde sowie über die Einfachheit und Liebenswürdigkeit der ganzen Familie.“

Heinrich Schliemann berichtete in seinem Buch „Ilios“ von 1881 von einer Theorie Bismarcks bezüglich des Herstellens und Brennens der großen Tonkrüge „in der zweiten prähistorischen Stadt von Troja“. Da das Buch zu Lebzeiten Bismarcks herauskam und Schliemann ihm aller Wahrscheinlichkeit nach ein gewidmetes Exemplar zusandte, kann an dem Kissinger Gespräch nicht gezweifelt werden.

Bismarcks Hilfe bei der Erlangung einer erneuten Grabungserlaubnis in Troja

Unmittelbar nach Schliemanns Schenkung der Trojanischen Altertümer an das deutsche Volk 1881 warf er die Frage nach einer Vervollständigung der Sammlung durch neue Funde auf. Auch hinsichtlich der weiterführenden Ausgrabungen in Troja gab es ernsthafte Schwierigkeiten mit den türkischen Behörden. Schliemann hoffte auf Unterstützung durch Bismarck.

Bismarck übte dabei jedoch Zurückhaltung und ließ am 19. März 1881 durch den preußischen Kultusminister von Puttkamer mitteilen,

„dass Fürst Bismarck es sich zur Zeit aus politischen Gründen versagen zu müssen glaubt, die Pforte um Überlassung der auf der Grabungsstätte zu Hisarlik befindlichen großen Marmormetope anzugehen. Jeder derartige diesseitige Schritt würde es der kaiserlichen Vertretung in Konstantinopel erschweren, in politischen Fragen denjenigen Druck wirksam auf die Pforte zu üben, welcher möglicherweise zur Erhaltung des Friedens notwendig werden kann“.

Zwei Monate später, am 28. Mai 1881, ließ Bismarck wissen, dass er den Botschafter Graf Hatzfeldt ermächtigt habe, wegen der Überlassung des türkischen Anteils an den Grabungen zu sondieren.

Am 6. Juli 1881 teilte das Auswärtige Amt des Deutschen Reiches dem Kultusminister mit, dass die im Frühjahr noch schwebenden Verhandlungen in der griechischen Frage beendet wurden. Die Botschaft wurde angewiesen, sich um den Schliemannschen Ferman (Erlass des Souveräns) zu bemühen.

Diese erste Intervention Bismarcks in der Angelegenheit war erfolgreich. Schliemann erhielt den benötigten Ferman für die nächste Grabungskampagne.

Aus Konstantinopel schrieb Schliemann als „dankbarer Bewunderer“ am 13. Oktober 1881 an Bismarck:

„Bei Euer Hoheit weiser Politik ist Deutschland hier allmächtig geworden und wäre es unmöglich der Botschaft irgendeiner anderen Großmacht gelungen, einen solchen Ferman zu erlangen. Infolge Euer Hoheit gütiger Verwendung für mich werde ich aber fortan keine Schwierigkeiten mehr haben und das große Werk zum Ruhme des deutschen Vaterlandes zum erwünschten Ziel führen können.“

Das preußische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, dem Bismarck gleichfalls vorstand, musste jedoch am 26. Oktober 1881 darauf hinweisen, dass Schliemann es unterlassen habe, den türkischen Gesetzen entsprechend den Ort, wo die Ausgrabungen vorgenommen werden sollten, genau und unter Einreichung eines Situationsplans zu bezeichnen.

Daraufhin schrieb Schliemann im Januar 1882 einen Klagebrief an Otto von Bismarck:

„Wie Sie wissen, arbeite ich in Hissarlik in der Mitte der pestilentiellen Moräste, unterziehe mich allen Entbehrungen, lebe schlechter als der ärmste Tagelöhner. Die auf dem Berliner Kongress von 1878 Griechenland zugestandenen Gebietserweiterungen in Thessalien und Epirus wurden von der Türkei nur zögerlich konzediert. Ich bin dabei in steter Lebensgefahr von Krankheit und Räubern, habe täglich 400 Mark Kosten; aber aus Liebe zur Wissenschaft ertrage ich gerne alle Drangsale und finde meine große Wonne in dem Gedanken, dass ich für Deutschlands Ruhm arbeite und dass die von mir aufgedeckten Kunstschätze die Freude und Bewunderung des gegenwärtigen und aller künftigen Geschlechter des Vaterlandes sein werden. Da ich mich aber fürs Vaterland aufopfere, so müsste mir doch auch das Vaterland energisch beistehen, dass ich nicht auf so schmähliche Weise von den Türken behandelt werde. Bei Euer Hoheit weisen Politik ist Deutschland ja in Konstantinopel allmächtig geworden; es kostet Ihnen daher nur einen Wink, um alles für mich in Ordnung zu bringen. Ich habe noch eine Bitte, nämlich die, der deutschen Botschaft in Konstantinopel Order zu geben, sich bei den leider sehr häufigen Schikanen von Seiten der Ortsbehörden meiner stets bereitwillig und tatkräftig anzunehmen, und auch dem deutschen Vizekonsul in den Dardanellen zu schreiben, dass er mich fortan höflich behandeln und mir stets, wo es nötig ist, bei den Behörden hilfreich zur Seite stehen möchte. Während der langen Jahre, wo mir Deutschland den Rücken zudrehte, fand ich stets beim englischen Gesandten in Konstantinopel den allerkräftigsten Schutz und Beistand. Da mich jetzt aber das Vaterland wieder anerkennt und ich demselben das Kostbarste, was ich besaß, zum Opfer gebracht habe, da ich ferner ein unendliches Verlangen hege, mich demselben auch ferner nützlich zu machen, so kann und darf ich mich fortan nur an die deutsche Botschaft in Konstantinopel wenden.“

Auf seiner Ägyptenreise 1888 hatte Schliemann in Alexandria auf der Baustelle des Palastes der Ptolemäer einen Frauenkopf ausgegraben. Diesen Kopf der Cleopatra bot er dem Deutschen Reich als Geschenk an. Der Reichskanzler bestätigte die Annahme der Schenkung und sprach in einem Schreiben an Schliemann vom 18. August 1888 von dessen „Betätigung wissenschaftlichen Geistes und vaterländischen Sinnes“ und fuhr fort: „Mit meinem Dank für diese abermalige Betätigung Ihres patriotischen Sinnes verbinde ich den Wunsch, dass es Ihnen vergönnt sein möge, sich selbst noch lange Jahre an dem Kunstwerk zu erfreuen“.

Bismarcks Bemühungen für Heinrich Schliemanns Ordensdekoration

Da Bismarck den archäologischen Erfolgen Schliemanns großes Interesse schenkte, ist es anzunehmen, dass er persönlich in die Frage einer Ordensverleihung für Schliemann eingriff.

Am 23. Oktober 1879 nahm dazu der eben ernannte preußische Kultusminister von Puttkamer gegenüber Bismarck Stellung. Er erklärte, dass eine Auszeichnung für den amerikanischen Konsul Frank Calvert, Schliemanns Helfer bei den trojanischen Ausgrabungen, nicht möglich wäre, weil Calvert britischer Untertan sei. Schliemann soll nach diesem Resultat für sich ebenfalls keine Ordensdekoration gewünscht haben.

Bismarck machte zu diesem Vorgang aktenkundig, dass sich Schliemanns preußische Auszeichnung verzögere, weil er amerikanischer Staatsbürger sei.

Dann aber beschleunigte Schliemanns „patriotische Schenkung“ seiner trojanischen Sammlungen an das deutsche Volk den Weg zur besonderen Anerkennung. Am 6. Mai 1881 erfolgte die Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens. Die Urkunde war von Wilhelm I. als preußischem König unterschrieben, mit Gegenzeichnung von Ministerpräsident Otto von Bismarck und Kultusminister Robert von Puttkamer.

Schliemann aber unterließ es nicht, sich am 5. Juni 1881 von Athen aus unmittelbar an Bismarck zu wenden:

„Von welchem unermesslichen Nutzen meine bisherigen Forschungen in der Troas für die Wissenschaft und speziell für unser liebes Vaterland waren, das werden Euer Hoheit bei Ansicht meiner dem deutschen Volk geschenkten trojanischen Sammlungen gewahr werden, mit deren Aufstellung im Neuen Gewerbemuseum in Berlin ich am 17. dieses Monats anzufangen hoffe.“

Schliemann nennt sich am Briefschluss „Euer Hoheit steter Bewunderer“ und gibt damit augenscheinlich seine ehrliche Überzeugung wieder.

Erinnerungsmedaille Otto von Bismarck, Kupfer, Fritz König (1866 – nach 1935, Medailleur), Münzprägeanstalt L. Chr. Lauer (Ludwig Christian Lauer), Nürnberg, 1895, Durchmesser: 11.5 cm, Otto-von-Bismarck-Stiftung, Friedrichsruh, Inventar-Nr.: M 2010/001 – Vorderseite: Otto von Bismarck in Uniform (Interimsrock und umgelegter Mantel sowie Pickelhaube), Rückseite: fürstliches Wappen

Kontakt mit dem Reichskanzler a.D.

Otto von Bismarck wurde am 30. März 1890 aus seinen Ämtern entlassen. Aber Heinrich Schliemann war keiner von den Menschen, welche die Mächtigen umschmeicheln, solange sie an der Macht sind, und sie meiden, wenn ihnen diese Macht entzogen ist. Er setzte seine Korrespondenz mit dem Altreichskanzler fort. In einem Brief vom 22. Juli 1890, den die Hamburger Nachrichten abdruckten, berichtete er von Troja nach Friedrichsruh, Bismarcks Wohnsitz, über seine jüngste trojanische Grabung, die er am 1. November 1889 aufgenommen hatte. Er nannte seinen Mitarbeiter Wilhelm Dörpfeld den ausgezeichnetsten Architekten der Welt für alte Architektur und sprach davon, dass er seine „trojanische Sammlung in Berlin, welche auf Befehl des Kaisers ins neue Königliche Museum kommt, mit herrlichen Sachen“ werde bereichern können. Der Brief schloss mit den Worten:

„Ich flehe die Götter an, dass Euer Hoheit dem deutschen Vaterlande zur Ehre, zum Ruhm, zum Stolz und Ihren Millionen von Verehrern und Bewunderern zur Freude noch eine lange Reihe von Jahren am Leben bleiben und sich stets bester Gesundheit erfreuen mögen. Ich verbleibe Euer Hoheit treuester Verehrer und Bewunderer.“

Der Gelehrte und der Staatsmann standen einander mit offenkundiger, ungeheuchelter Hochschätzung gegenüber.

Ausschnitt aus dem Berliner Tageblatt

Nr. 399 vom 9. August 1890

Folgender Brief des berühmten Altertumsforschers Dr. Schliemann an den Fürsten Bismarck wird in den ,,Hamb. Nachr.“ mitgeteilt:

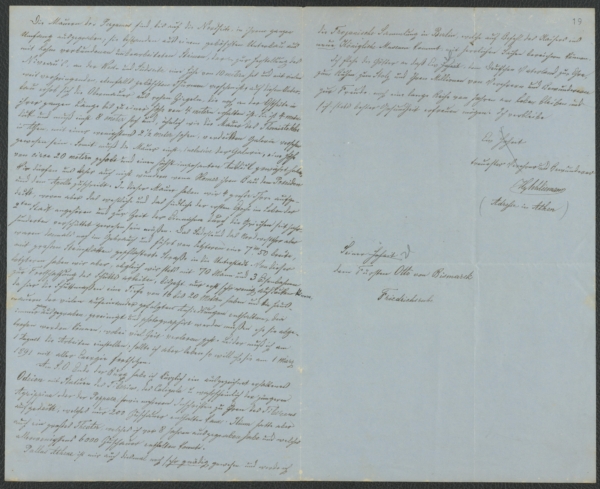

Troja, den 22 Juli 1890

Euer Durchlaucht,

beehre ich mich zu melden, dass ich die Ausgrabungen hier am 1. November wieder angefangen und mit nur kurzer Unterbrechung im Winter bis jetzt fortgesetzt habe. Mein Mitarbeiter ist Doktor Doerpfeld, Direktor des kaiserlich deutschen Archäologischen Instituts in Athen, der hier schon im Jahre 1882 mit mir gearbeitet hat und als ausgezeichneter Architekt für alte Architektur bekannt ist. Eine unserer großen diesjährigen Arbeiten war es, alle Fundamente der Gebäude der zweiten, der verbrannten Stadt, aufzudecken, die in einer furchtbaren Katastrophe untergegangen ist und allgemein für die Pergamos des Homerischen Troja gehalten wird. Wie Euer Durchlaucht aus dem Plane ersehen werden, den ich Ende November einschicke, sind sämtliche Gebäude von großer Ausdehnung und haben eine merkwürdige Übereinstimmung mit dem im Jahre 1884 und 1885 von mir ausgegrabenen Palast(e) der prähistorischen Könige von Tiryns im Peloponnes, denn nur die Untermauern bestanden aus Steinen, die Obermauern aus ungebrannten, bloß an der Sonne getrockneten Ziegeln, die Dächer waren flach und wurden durch eine Balkenreihe und eine dicke Schicht von Schilf und Lehm hergestellt. Die Längsmauern endeten in hölzernen Antae oder Parastaden die den doppelten Zweck hatten, die Enden der Mauern zu schützen und das Dach zu tragen. Diese hölzernen prähistorischen Antae hatten somit rein konstruktive Zwecke; dennoch aber sind die Urgroßväter der niemals in den griechischen Tempeln oder Palästen der klassischen Zeit fehlenden marmornen Antae oder Parastaden, welche in diesen Bauten einen rein technischen Zweck hatten und nur zur Zierde dienten. Auch die Propylaea fehlen in der Pergamos von Troja nicht und sind denen in Tiryns höchst ähnlich.

Aus diesen einfachen Propylaea, mit hölzernen Antae und flachem Lehmdach, hat sich im Laufe der Zeit das großartige Prophlaeum der klassischen Zeit ausgebildet, wie wir es in der Akropolis zu Athen sehen. Übrigens hatten auch hier die Gebäude beträchtliche Größe, und, anstatt Brennöfen zur Einäscherung der Toten, findet man hier Säle von 20 Metern Länge und 10 Metern Breite. Die Mauern der Pergamos sind, bis auf die Nordseite, in ihrem ganzen Umfang ausgegraben; sie bestanden aus einem geböschten Unterbau aus mit Lehm verbundenen und bearbeiteten Steinen, der zur Herstellung des Niveaus, an der West- und Südseite eine Höhe von 10 Metern hat und mit vielen weit vorspringenden, ebenfalls geböschten Türmen versehen ist. Auf diesem Unterbau erhob sich die Obermauer aus rohen Ziegeln, die noch an der Ostseite in ihrer ganzen Länge bis zu einer Höhe von 4 Metern erhalten ist. Sie ist 4 Meter dick und muss einst 8284 Johannes Irmscher Meter hoch und ähnlich wie die Mauer des Themistokles in Athen, mit einer wenigstens 2 1/2 Metern hohen, verdeckten Galerie versehen gewesen sein. Somit muss die Mauer einst, inklusive der Galerie, eine Höhe von circa 20 Metern gehabt und einen höchst imposanten Anblick gewährt haben. Wir dürfen uns daher auch nicht wundern, wenn Homer ihren Bau dem Poseidon und dem Apollo zuschreibt. In dieser Mauer haben wir hier große Tore aufgedeckt, wovon aber das westliche und das südliche der ersten Epoche im Leben der zweiten Stadt angehören und zur Zeit der Einnahme durch die Griechen seit Jahrhunderten verschüttet gewesen sein müssen. Das Südost- und das Nordwesttor aber waren damals noch in Gebrauch und von letzterem führt eine 7,50 Meter breite, mit großen Steinplatten gepflasterte Straße in die Unterstadt. Von dieser letzteren haben wir aber, obgleich wir stets mit 70 Mann und 3 Eisenbahnen zur Fortschaffung des Schuttes arbeiten, bis jetzt nur sehr wenig aufdecken können, da hier die Schuttmassen eine Tiefe von 16 bis 20 Metern haben und die Hausmauern der vielen aufeinander gefolgten Ansiedlungen enthalten, die immer ganz ausgegraben, gereinigt und fotografiert werden müssen, ehe sie abgebrochen werden können, wobei viel Zeit verloren geht.

Leider muss ich am 1. August die Arbeiten einstellen; sollte ich aber leben, so will ich sie am 1. März 1891 mit aller Energie fortsetzen. Am Südostende der Burg habe ich kürzlich ein ausgezeichnet erhaltenes Odeion mit Statuen des Tiberius, des Kaligula und wahrscheinlich der jüngeren Agrippina oder der Poppaea, sowie mehrere Inschriften zu Ehren des Tiberius aufgedeckt, welches nur 200 Zuschauer enthalten kann. Ilium hatte aber auch ein großes Theater, welches ich vor 8 Jahren ausgegraben habe und welches allerwenigstens 6000 Zuschauer enthalten konnte. Pallas Athene ist mir auch diesmal noch sehr gnädig gewesen, und ich werde die Trojanische Sammlung in Berlin, welche auf Befehl des Kaisers ins neue königliche Museum kommt, mit herrlichen Sachen bereichern können. Ich flehe die Götter an, dass Euer Durchlaucht dem deutschen Vaterland zur Ehre, zum Ruhm, zum Stolz und Ihren Millionen von Verehrern und Bewunderern zur Freude, noch eine lange Reihe von Jahren am Leben bleiben und sich stets bester Gesundheit erfreuen mögen. Ich verbleibe

Euer Hoheit

treuester Verehrer und Bewunderer.

Hy Schliemann

(Adresse in Athen)

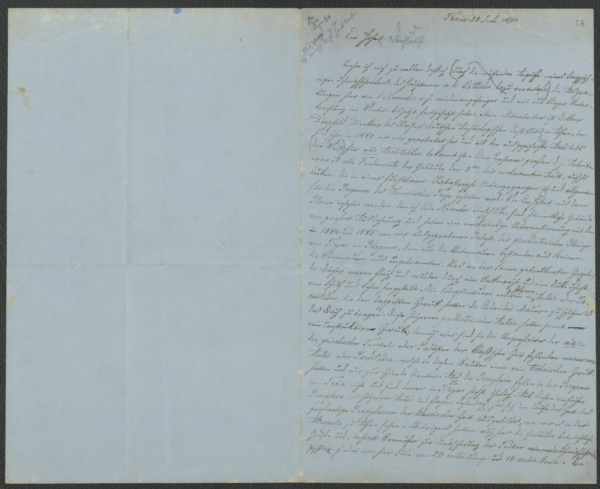

Brief Heinrich Schliemanns an Otto von Bismarck, datiert: Troia, 22. Juli 1890 (Archiv der Otto-von-Bismarck-Stiftung, dem Schliemann-Museum als Digitalisat zur Verfügung gestellt)