Krebs mit radioaktiven Medikamenten von innen bekämpfen

Zielgenau einen Tumor zu bekämpfen ist gar nicht so leicht. Ein deutsch-französisches Team will genau das: Es bringt radioaktive Isotope direkt in die wuchernden Zellen.

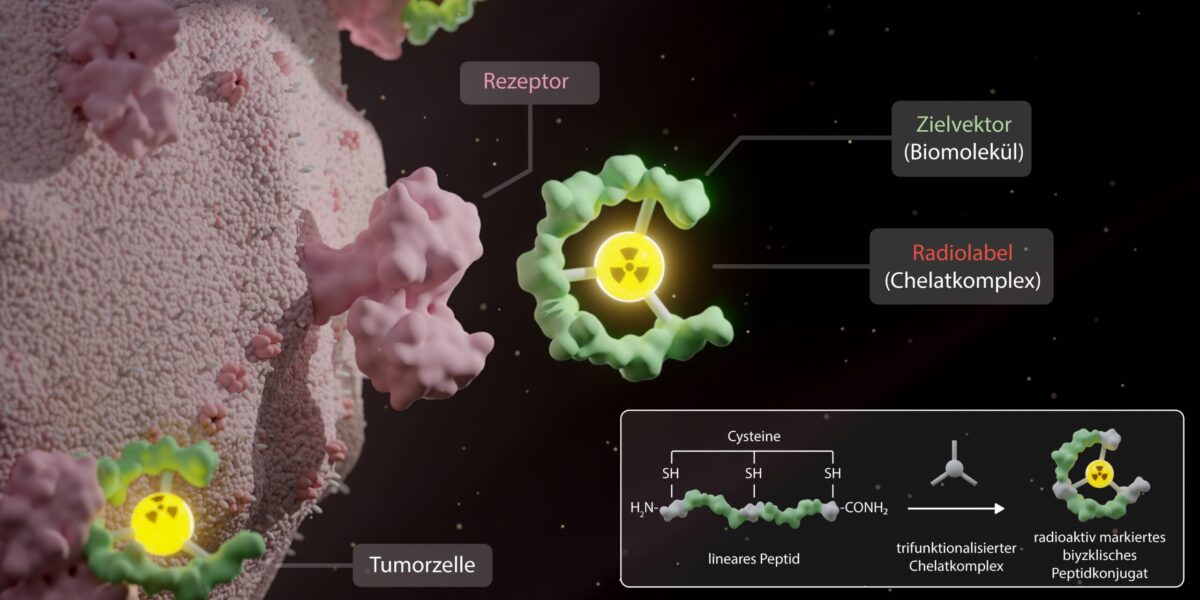

Schematische Darstellung eines ringförmigen Moleküls, das an eine Tumorzelle andockt. Ein solches Molekül wollen die Wissenschaftler der Klinik für Nuklearmedizin entwickeln, um das radioaktive Material zielgenauer in Tumorzellen einschleusen zu können. Grafik: lifescience-graphics.com

Die Krebsforschung setzt große Hoffnung auf die sogenannte Radioligandentherapie. Gerade bei der Behandlung von Prostatakrebs hat sie sich bereits als nützlich erwiesen. Ein Protein nimmt dabei ein radioaktives Isotop quasi „huckepack“ und schmuggelt es in die Krebszelle, um den Tumor von innen heraus zu zerstören.

Einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Radioliganden-Therapie, insbesondere gegen das Prostatakarzinom, ist Samer Ezziddin. Der Professor für Nuklearmedizin an der Universität des Saarlandes und Direktor der Klinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum des Saarlandes, und der Radiochemiker Mark Bartholomä arbeiten nun mit einem Team der Universität Brest in Frankreich zusammen, um diese Therapieform auch für andere Krebsarten fit zu machen. Dafür erhalten sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft rund 250.000 € Förderung.

Prostatakrebs bietet sich besonders gut für diese Therapie an

Bei der Radioliganden-Therapie wird ein radioaktives Isotop, meist eines Metalls wie Lutetium oder Actinium, mithilfe eines Peptids zum Tumor transportiert und dockt dort über einen so genannten Liganden am Tumor an. Solche Liganden sind frei herumwedelnde Verbindungen, sie erinnern an einen losen Faden an einem Textil, der im Wind flattert. Über diese Verbindung wandert der radioaktive Strahler ins Tumorinnere und zerstört die wuchernden Zellen zielgenau nur dort, wo es nötig ist. Dadurch wird das umliegende Gewebe weniger beeinträchtigt. Oft ist der behandelte Bereich dann nur den Bruchteil eines Millimeters groß. Nach Meinung bietet sich der Prostatatumor für diese Therapie besonders gut an, da er eine einzigartige Struktur auf seiner Oberfläche hat, die besonders gut zum „Andocken“ geeignet ist: das „Prostataspezifische Membranantigen“ (PSMA).

Samer Ezziddin und sein Team haben die Radioliganden-Therapie in den letzten Jahren erheblich verbessert. Nun soll es mit Mark Bartholomä, dem Leiter der präklinischen Radiochemie am Universitätsklinikum des Saarlandes, noch einen Schritt weitergehen. Denn wenn das Transportvehikel für die radioaktiven „Strahler“ speziell an der metallbindenden Stelle des Peptids mit zwei Liganden ausgestattet werden könnte, die sich ringförmig und stabil anschmiegen, würde dadurch die Stabilität des Moleküls erheblich gesteigert. Zudem stiege die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich am Tumor-Rezeptor andockt. Bisher sind diese Liganden nämlich eher instabil und damit wenig beständig.

Die Liganden halten den radioaktiven „Strahler“ fest

Die Saarländer Fachleute vergleichen das Ganze mit der Karosserie eines Autos: Demnach kommt das 100 Jahre alte Model T von Ford mit seinem wackeligen Chassis auch weniger wahrscheinlich ans Ziel als ein heutiger Rennwagen mit verwindungssteifen High-Tech-Rahmen. Ähnlich ist es bei den Liganden. Die Wahrscheinlichkeit, den Tumor zu treffen, steigt, wenn die Liganden selbst stabil sind. Das aber funktioniert nur, „wenn die metallbindende Einheit mehr als die übliche eine Bindung hat“, erläutert Bartholomä. Nur so könne es gelingen, die Liganden wie ein Ring um diese metallbindende Einheit zu gruppieren und auch festzuhalten. Denn dafür braucht es mehr als eine Bindung an der metallbindenden Einheit. „Genau so etwas können die Kollegen in Brest und ich aber bauen“, unterstreicht der Experte für Radiochemie.

Wenn sich die Hoffnungen der Forscher erfüllen, dann könnte so „aus einer guten Therapie eine bombastische werden“, wagt Samer Ezziddin eine Prognose. Neben der Behandlung von Prostatakrebs könnten auch Therapien gegen andere Tumore davon profitieren

Ein Beitrag von: