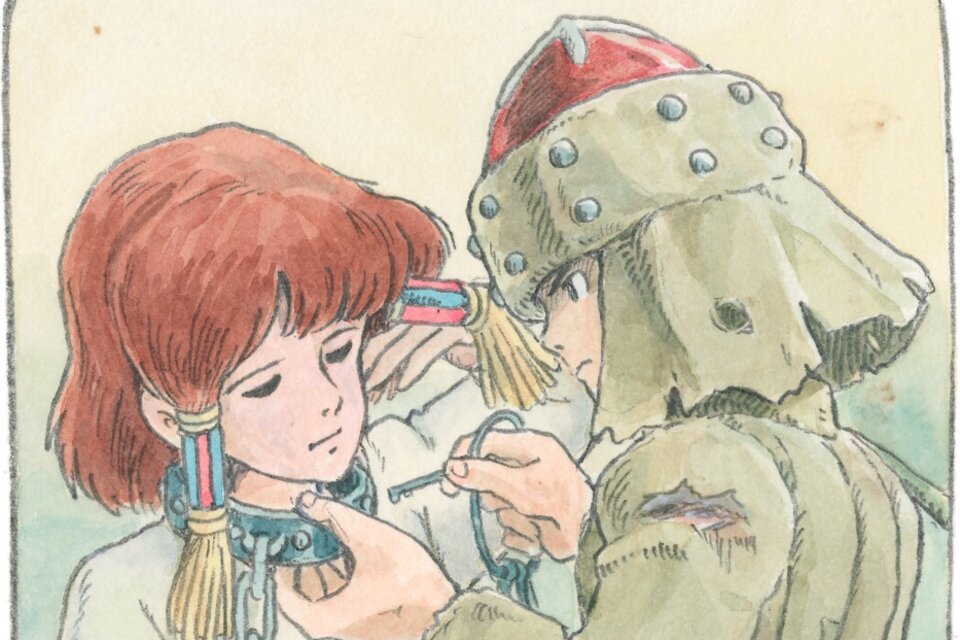

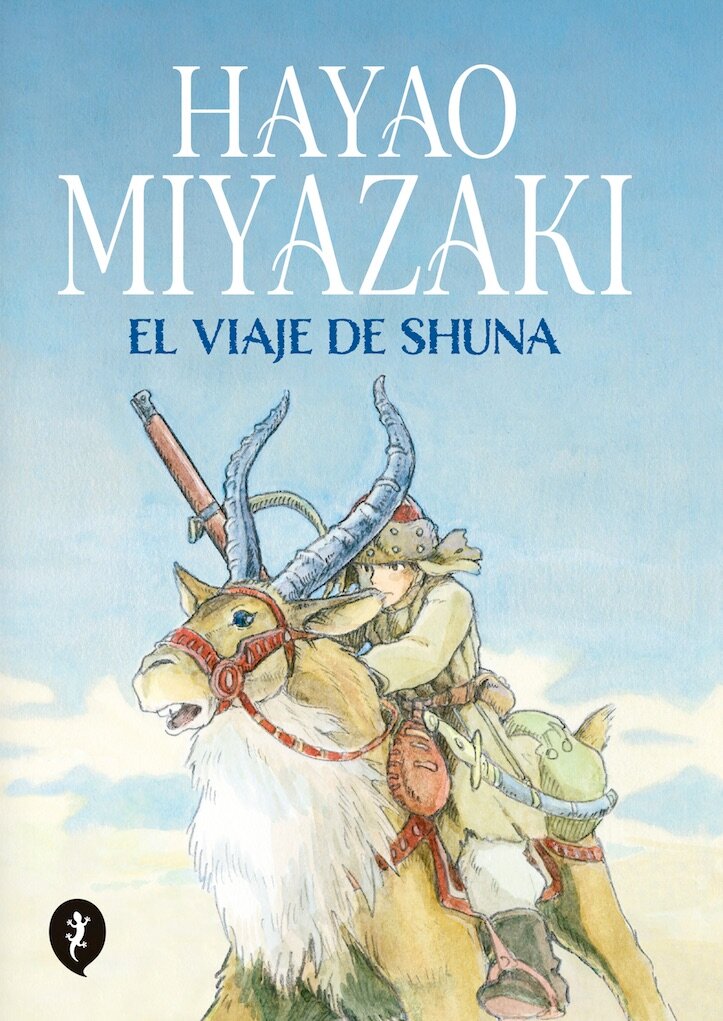

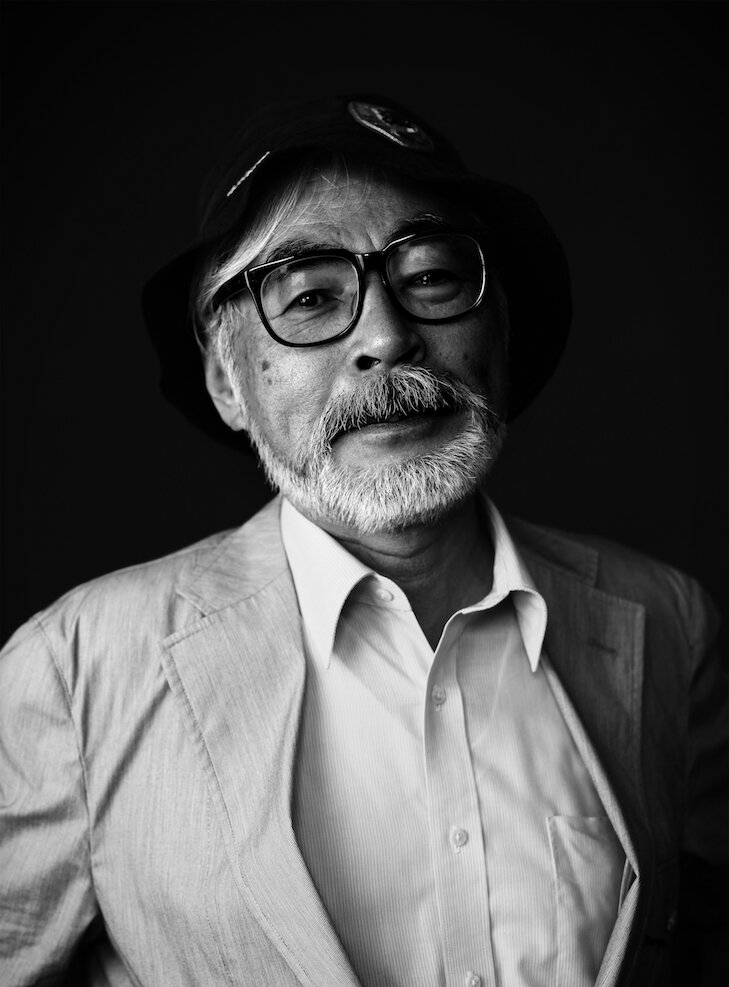

Se ha hablado mucho sobre la tendencia de Hayao Miyazaki a utilizar ambientaciones europeas en sus películas: sin ir más lejos, el Adriático de Porco Rosso (1992) o la pseudo-Suecia de Kiki, entregas a domicilio (1989). No se menciona tan a menudo que Miyazaki también ha dirigido su mirada a un oeste más cercano a él, concretamente a las culturas y los paisajes de Asia. La influencia del continente resulta especialmente notoria en un trío de obras impresas que el autor creó en la primera mitad de su carrera. La vemos en uno de sus primeros mangas, Sabaku no tami (Gente del desierto, 1969-1970), una historia sobre tribus en guerra en la Ruta de la Seda. La percibimos en Nausicaä del Valle del Viento (1982-1991), su obra magna en el campo de la historieta, con un mundo riquísimo que lleva el sello de los paisajes y las civilizaciones de la India, China y Asia central. Pero su deuda con Asia es más explícita, tal vez, en El viaje de Shuna, cuya historia –tal como Miyazaki escribe en su epílogo– está inspirada en un cuento popular del Tíbet.

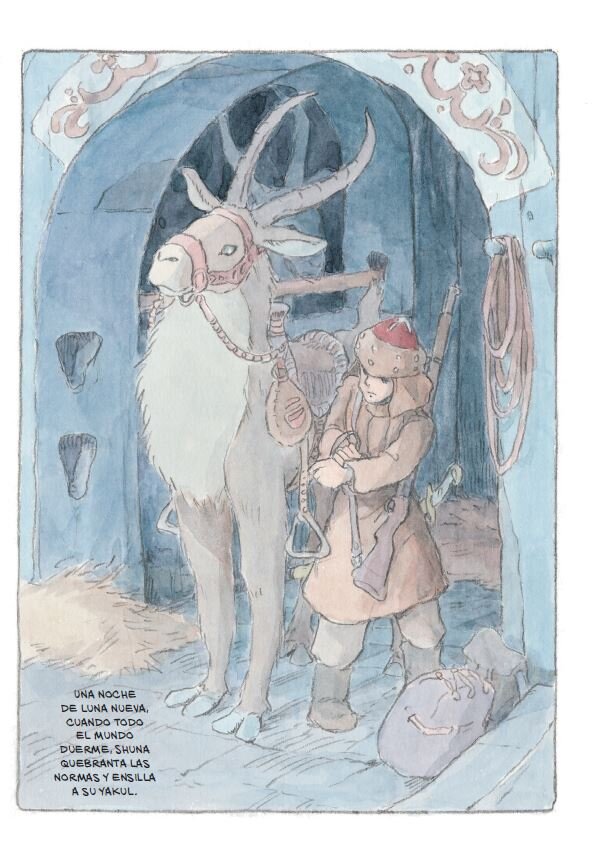

El viaje de Shuna se publicó en Japón en junio de 1983, dos años antes de la fundación de Studio Ghibli, el estudio de animación que proyectaría a Miyazaki a la fama mundial. El libro no es exactamente un manga, ya que, al fin y al cabo, depende más de textos de apoyo que de bocadillos de texto, y de detalladas ilustraciones en acuarela en vez de pequeñas viñetas: se acerca más a lo que los japoneses llamarían un emonogatari, es decir, una historia ilustrada.

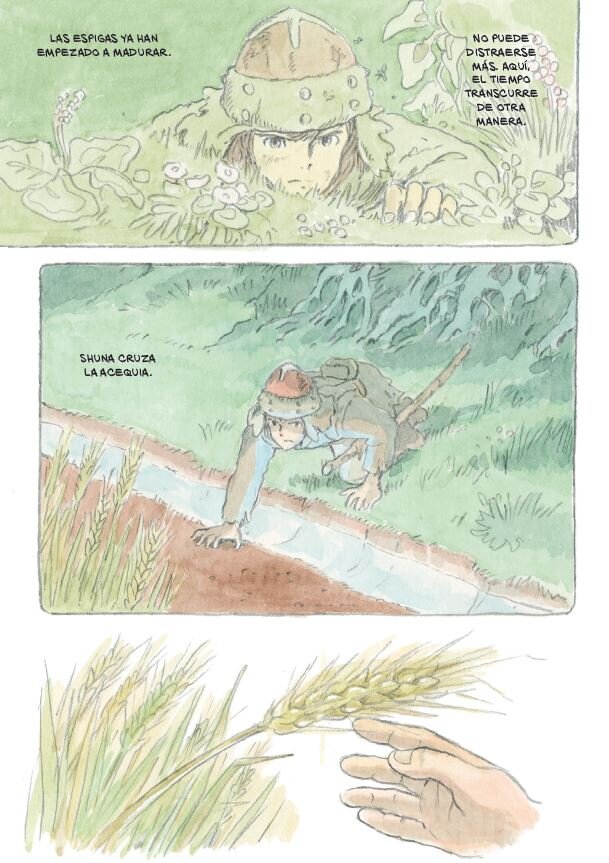

Miyazaki modeló la narrativa de El viaje de Shuna sobre una leyenda predominante en lo que actualmente es la Prefectura Autónoma Tibetana y Qiang de Ngawa de Sichuan, China. El cuento relata de forma mitológica el primer encuentro del Tíbet con la cebada, cereal que, hoy día, sigue siendo el principal cultivo y alimento de la región. En la traducción japonesa que leyó Miyazaki, titulada lnu ni natta oji (El príncipe que se convirtió en perro), el joven príncipe Acho roba unas semillas doradas de la guarida del Rey Serpiente con la esperanza de alimentar a su empobrecido pueblo, pero el rey lo captura y lo convierte en un perro. Acho escapa hacia el este con las semillas y llega a un pueblo en el que se topa con Goman, una hermosa doncella que ama a todos los seres vivos y que establece un fuerte vínculo con el perro. En una ceremonia en la que debe elegir marido, indica por accidente que se casará con el animal. Inmediatamente la ridiculizan y marginan. En ese momento, el perro habla y le dice a Goman que se irá y que sembrará semillas a lo largo de su marcha. Ella sigue la senda de cereales hasta llegar al hogar de Acho, donde lo encuentra, con su forma humana ya recuperada. Se casan y viven felizmente en una tierra que es ahora rica en grano.

SEMILLAS DORADAS

El viaje de Shuna preserva la estructura esencial de la historia. El príncipe Shuna parte hacia el oeste en pos de las semillas doradas de las que tanto se habla y en su camino pasa por parajes que recuerdan a localizaciones icónicas de Asia central: la ciudad de Jiva, en la Ruta de la Seda, y los Budas de Bamiyan (que fueron destruidos por los talibanes). Finalmente llega a una tierra en la que unos misteriosos “seres divinos” cultivan el grano dorado y Shuna roba una pequeña cantidad. Pero su acción tiene consecuencias que implican perder la cordura y la memoria, aunque la joven Tea lo cuida hasta que recupera la salud en una aldea de montaña. Consiguen cultivar el cereal, pero no somos testigos del retorno de Shuna a su hogar.

Al mismo tiempo, Miyazaki aprovecha para ampliar el marco de la historia y añade elementos que alteran radicalmente su tono y su subtexto. Resulta sorprendente que la búsqueda de las semillas de Shuna se inserte en una narrativa más amplia sobre el esclavismo. Descubrimos que los traficantes proveen de humanos a los seres divinos y que aparentemente reciben grano a cambio. Las semillas descascarilladas y estériles acaban en manos de los esclavistas y la gente se alimenta de ellas en vez de cultivar sus propios campos. La forma concreta mediante la que funciona este comercio no queda clara, ni tampoco las circunstancias que llevaron a su establecimiento. No obstante, parece aludir a los peligros de nuestra economía moderna globalizada. De algún modo, la sociedad de los seres divinos funciona gracias a esclavos llegados de otros lares, de forma semejante a como las naciones ricas dependen de talleres y fábricas con condiciones laborales terribles en el extranjero para satisfacer su codicia material. Mientras tanto, la gente ha abandonado su tierra (voluntariamente o no) y ha terminado dependiendo de alimentos importados. Percibimos aquí un paralelismo con el Japón de hoy en día, como otros han advertido. La impresión que queda, como ocurre con otras obras de Miyazaki, es la de un pueblo que se ha desvinculado paulatinamente de la naturaleza y que habita un mundo deformado por la codicia.

La narrativa del esclavismo da pie a la segunda gran invención del autor: Tea. Shuna la encuentra encadenada, a punto de ser vendida, y la rescata; a su vez, ella lo salvará a él. Al presentar a este personaje en un estadio temprano de la historia, Miyazaki establece la base para un clímax emocionalmente satisfactorio. La llegada de Shuna a la aldea de montaña de Tea indica una reunión, no un simple encuentro, y ello da pie a un cambio de roles muy notable. A diferencia de lo que ocurre con el perro en la leyenda, en este momento Shuna se encuentra desorientado y obnubilado, por lo que Tea debe tomar la iniciativa para curarlo y cultivar la cebada. Tiene más que hacer que Goman. Aquí tenemos una heroína prototípica de Miyazaki: una mujer inteligente y motivada que utiliza su iniciativa para redimir a la humanidad de su locura. Podríamos emparentarla con Sophie de El increíble castillo vagabundo (2004), San de La princesa Mononoke (1997) y, por supuesto, con Nausicaä.

ANTES DE GHIBLI

Miyazaki empezó a trabajar en El viaje de Shuna alrededor de 1980, según Toshio Suzuki, que entonces hacía de editor en la influyente revista de animación Animage y que más tarde sería productor de Ghibli. El debut como director de largometrajes de Miyazaki, Lupin III: El castillo de Cagliostro, fracasó en su intento de conseguir un gran éxito de taquilla a finales de 1979 y su carrera en la animación se quedó estancada. Así empezó una etapa de extraordinaria creatividad, en la que se embarcó en el desarrollo de conceptos visuales y narrativos para varias películas que no llegaron a buen puerto (o, en muchos casos, para ningún proyecto en particular). Una de estas películas iba a ser la adaptación de Rowlf, del historietista norteamericano Richard Corben, en el que una princesa acaba siendo rescatada por su fiel compañero canino; he aquí una reminiscencia de El príncipe que se convirtió en perro. Otro de estos proyectos fue una aproximación a las novelas de Terramar de Ursula K. Le Guin, que fracasó cuando no se consiguió el permiso para adaptarlas. El proyecto se retomó décadas más tarde y se entrelazó con El viaje de Shuna.

A partir de esta mescolanza de ideas, los mundos de Nausicaä y El viaje de Shuna quedaron ligados. Miyazaki empezó a dibujar Nausicaä en septiembre de 1981 y el manga empezó a publicarse de forma serializada en el número de febrero de 1982 de Animage. Mientras tanto, el artista se encontraba desarrollando el mundo de El viaje de Shuna. En noviembre de 1982, dejó su trabajo en el estudio de animación Telecom Animation Film y enseguida recibió la propuesta de publicar algo bajo el recién inaugurado sello Animage Bunko, que estaba supervisado por los editores de la revista. Así, El viaje de Shuna tomó forma como libro. Miyazaki lo finalizó en mayo de 1983 –con varios meses de retraso respecto a lo acordado–, cuando la preproducción de la adaptación cinematográfica de Nausicaä estaba empezando. Por eso no es sorprendente que Nausicaä (tanto el manga como la película) y El viaje de Shuna compartan tantos temas centrales y tribulaciones: los paisajes desérticos, las enormes estructuras que recuerdan a mausoleos, la inexorable escasez de recursos naturales o la figura de un monarca que defiende un pequeño reino barrido por el viento. Algunas páginas de El viaje de Shuna apenas se distinguen del arte conceptual publicado en el libro Nausicaä of the Valley of the Wind: Watercolor lmpressions.

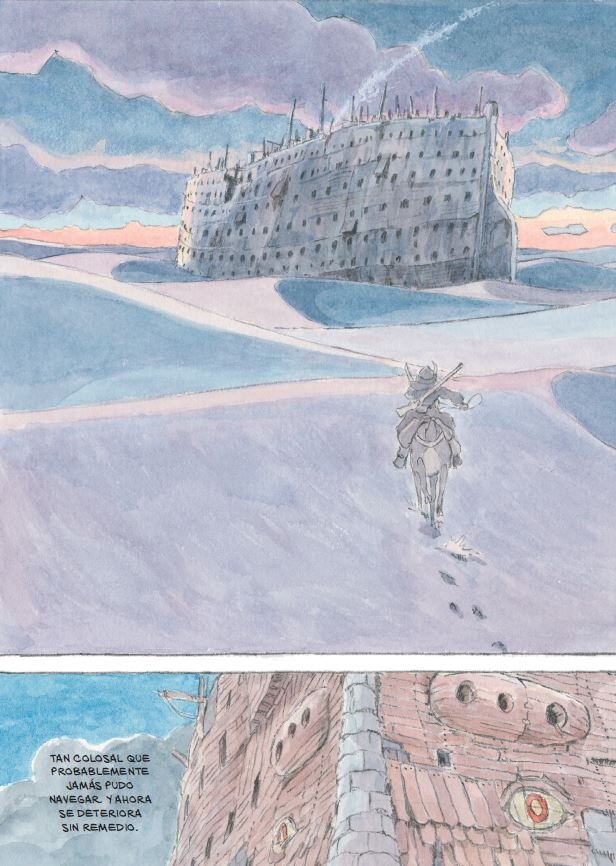

El viaje de Shuna también anticipa elementos específicos de las películas de Ghibli. Aparece acreditado como inspiración para Cuentos de Terramar, una adaptación de las novelas de Le Guin dirigida por Goro, el hijo de Miyazaki. La película readapta algunas escenas de El viaje de Shuna, como el encuentro del protagonista con un siniestro buque varado, así como su estructura narrativa más amplia: un chico rescata a una chica que está esclavizada y más tarde ella lo acaba salvando a él de las garras de la magia negra. Tiene cierto sentido que Goro tomara elementos prestados de El viaje de Shuna, si tenemos en consideración que las novelas de Terramar se encontraban sin duda en la mente de Miyazaki cuando estaba creando su libro. Shuna es una especie de mezcla del altanero Ged de Un mago de Terramar (la primera novela de la serie) y el melancólico Arren de la tercera novela, La costa más lejana, sobre la cual planea el espectro de una agitación social y un malestar espiritual generalizados, como ocurre en El viaje de Shuna. Curiosamente, el capítulo final de El viaje de Shuna resulta muy similar en argumento y planteamiento a la cuarta novela de Terramar, Tehanu, publicada en 1990, después del libro de Miyazaki. Cosas de las mentes brillantes...

UNA RICA AMBIGÜEDAD

La línea argumental y el ambiente general de El viaje de Shuna se reflejan también en La princesa Mononoke, otro proyecto de Miyazaki arraigado en este periodo de extraordinaria fermentación creativa de principios de los ochenta. Ashitaka, el príncipe de una aldea aislada, recibe la maldición de un dios demoniaco. Inicia un viaje al oeste para encontrar una cura y penetra en un mundo golpeado por la calamidad ecológica. Durante su camino, se sienta al calor de una hoguera junto a un anciano, que lo orienta hacia una tierra de espíritus reacios a la interacción con los seres humanos; Shuna tiene la misma experiencia. Una versión de Yakul, la montura similar a un alce de Ashitaka, aparece en El viaje de Shuna –aunque aquí “yakul” es el nombre de la especie, no de un ejemplar en concreto–. Los lectores más observadores también habrán reparado en encarnaciones primitivas de las criaturas a veces llamadas minonohashi, que aparecen tanto en La princesa Mononoke como en El castillo en el cielo (1986).

Al revisitar El viaje de Shuna casi cuatro décadas después de su publicación podemos ver el germen de personajes, diseños y temáticas que acabarán floreciendo en las obras posteriores de Miyazaki. Aparte de por su importancia histórica, leemos el libro porque cuenta su historia de forma magnífica y bella. A pesar de que la he comparado con Nausicaä, las dos obras son opuestas en aspectos importantes. Allí donde Nausicaä es épica y está densamente dibujada y trazada, así como repleta de diálogo, El viaje de Shuna es sucinta, sobria y luminosa. Aborda algunos de los temas más adultos de la obra del artista, pero su lenguaje es tan asequible como el de una fábula. Al mismo tiempo, de forma mucho más evidente que la sencilla y directa leyenda que lo inspiró, el libro palpita con la rica ambigüedad que los fans de Miyazaki tan bien conocen.

Este texto se publica por cortesía de First Second Books, NYC. La traducción es de Marc Bernabé.