Dans « Anxious in Beirut », Zakaria Jaber interagit avec son père, le dramaturge Yahia Jaber. Photo DR

Votre film a été peu montré au Liban, mais circule beaucoup à l’international, comme aujourd’hui à Marseille au festival Aflam ; ce doit être une joie de montrer ce qu’il se passe au Liban par-delà les frontières. Mais n’est-ce pas une frustration de ne pas pouvoir le projeter dans le pays ?

Je suis déjà content qu’on ait réussi à le montrer, au Liban et en dehors. Ce n’est jamais facile d’affirmer un style avec un premier documentaire. Ça a pris trois films à Tarantino ! (Rires.) J’avais peur que les gens ne le prennent pas bien au Liban, parce que c’est un film très direct, qui montre les choses telles qu’elles sont. Je trouve que beaucoup de films sur la révolution ou le Covid-19 ont quelque chose qui manque : une opinion. Mais quand on a projeté le film pour la première fois à Beyrouth au festival Écrans du réel de Metropolis et que j’ai vu 600 personnes devant la porte alors que le cinéma n’avait que 270 places, j’ai eu une attaque de panique ! Le film a ensuite été sélectionné à Shanghai pour sa première mondiale. Là, je me suis dit : comment va-t-on réussir à parler à des Chinois ? C’est un pays tellement différent, en termes de culture, en termes de langue… Mais la salle était pleine et le public très ému. Ils m’ont remercié de leur avoir montré comment c’est ailleurs, mais aussi d’avoir parlé en leur nom. Et j’ai compris que notre situation pouvait faire écho à des personnes en Chine. C’est important de montrer le film dans des festivals internationaux. Les gens me disent qu’ils pensaient que le Liban était comme le Venezuela, et me remercient de leur montrer la réalité. Et pour permettre de faire circuler le film au Liban, il sera diffusé en ligne à la fin de cette année. Faire de l’argent ne nous intéresse pas, on ne le mettra pas sur une plateforme payante. C’est un moyen de permettre à tout le monde de le voir, gratuitement et en évitant la censure !

Le réalisateur libanais Zakaria Jaber. Photo DR

Le réalisateur libanais Zakaria Jaber. Photo DR

Vous avez filmé de manière spontanée, au gré des événements, caméra à la main, de la thaoura à l’explosion au port de Beyrouth en passant par le Covid-19. Comment s’est construite l’écriture qui donne forme au film ?

L’écriture est la partie sur laquelle on a le plus travaillé. Je savais que filmer les images n’était pas un problème pour moi, j’avais fait ça toute ma vie, mais l’écriture m’intimidait davantage. Je craignais de ne pas réussir à parler aux gens. Ce qui m’intéresse en premier lieu, c’est plus le style cinématographique, l’idée de montrer les choses d’une façon différente. Mais Joumana, ma productrice, est une vraie journaliste, très stricte. Notre travail d’écriture, c’était le meilleur des deux mondes. C’est cette connexion qui a fait le film. Après, pour aller plus loin, on s’est mis à écrire avec mon père qui a été journaliste et dramaturge (il s’agit de Yehia Jaber, NDLR). J’aime beaucoup ses opinions politiques et aussi le fait qu’il est capable de changer et de dire : j’ai eu tort. Alors nous avons écrit tous les trois la partie plus historique du film, sur le déclin de la société libanaise. Ensuite est venue une quatrième phase d’écriture, avec mon ami Omar Layza, qui est comédien de stand-up et qui écrit. Il nous a aidés à structurer le film, parce que nous avions tellement le nez dedans depuis trois ans qu’il était difficile de prendre du recul.

« Anxious in Beirut » fait le choix de ne pas juste filmer le spectaculaire, mais également d’exprimer des blessures intimes. Comme le déchirement de voir vos amis quitter le Liban, de devoir retourner vivre chez votre père, le déclassement social… Comment réussir à filmer l’effondrement intérieur, qui est beaucoup plus discret que l’écroulement du pays ?

C’était très dur de dissocier l’intime du général, et le fait d’aller mal en tant qu’individu ou d’être anxieux en tant que réalisateur. J’essayais de me diviser, j’avais l’impression d’être en pilote automatique tout le temps. C’est dans la salle de montage, en regardant les images, que j’ai craqué, et je me suis rendu compte à quel point mon film était en fin de compte très personnel. Et là, j’ai compris qu’en fait tous les films sont intimes, et que je suis légitime à aussi raconter cette histoire-là, parce qu’elle peut faire écho chez d’autres.

Mes amis aussi se livrent beaucoup. Parce que les personnages ne parlaient pas à la caméra, ils me parlaient à moi. Les six premiers mois, ils étaient très conscients d’être filmés, et je n’ai utilisé presque aucune image de cette phase-là. Puis, après, ils ont oublié la caméra et se sont mis à parler. La plupart des scènes du film n’étaient pas prévues. Elles se sont juste passées. Dès que les personnages oubliaient qu’il y avait l’équipe du film autour, des choses se passaient.

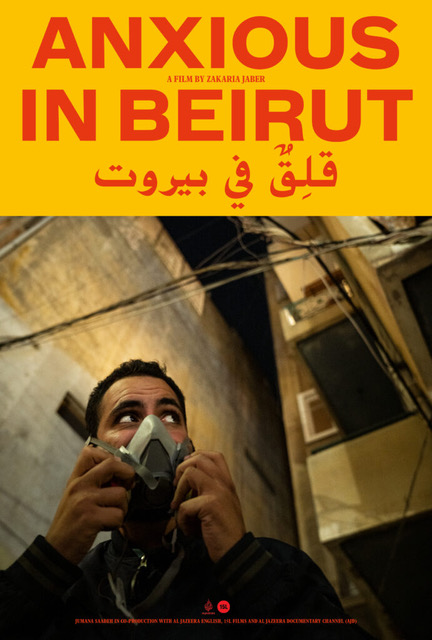

L’affiche du film « Anxious in Beirut » de Zakaria Jaber. Photo DR

L’affiche du film « Anxious in Beirut » de Zakaria Jaber. Photo DR

On loue, peut-être à tort, la capacité des Libanais à rire du malheur. Pourtant, votre film met bien l’humour à l’honneur. Que pensez-vous de l’humour comme arme ?

Je n’aime pas romantiser le malheur et l’idée qu’on rigole jusque dans les pires moments. Mais il faut l’admettre, le rire est une arme. Mon père, par exemple, a écrit des pièces sur le cancer, sur les guerres, sur le fait de nous entretuer, sur le Hezbollah. Mais c’était toujours des comédies. Le rire est une issue de secours. Avec la censure, avec l’État, avec les dictatures, c’est une issue de secours. Dans l’histoire, tous les rois avaient un bouffon qui se moquait d’eux, mais ils ne pouvaient pas le tuer.

Votre film se focalise essentiellement sur votre génération et son rapport aux aînés. On comprend à travers vos commentaires qu’il est parfois difficile d’incarner la « génération du changement », d’autant plus quand on porte les erreurs de la génération d’avant sur les épaules.

C’est un film générationnel. Je trouvais important qu’on me voie interagir avec mon père. Mon père dit du film que c’est « une histoire où l’on tue le père, et celui-ci a les mains en l’air ». Je suis toujours en colère lorsqu’on me dit que nous sommes la génération du changement. Pourquoi la génération d’avant n’était pas la génération du changement ? Vous nous avez donné 100 ans de guerres, comment allons-nous changer tout ça en deux ans ? Je pense qu’il est essentiel que les différentes générations puissent enfin discuter.

Beaucoup disent qu’il n’y a pas d’État au Liban. Votre film insiste au contraire sur l’idée qu’il y a bien un État, un État qui organise la corruption et la répression de la population.

Oui, la dernière phrase du film, c’est : « Il y a un État, et voilà à quoi il ressemble. » S’ils veulent et quand ils veulent, il y a un État. Simplement, il ne fonctionne pas pour nous. C’est pour eux. Le vol de l’argent s’est fait de manière légale. On nous a fait une proposition qu’on ne pouvait pas refuser. Les partis politiques possèdent les banques, les postes de pouvoir de l’État, ils possèdent même le monopole sur les marques que nous importons. Il est important d’en parler. De ne pas ignorer la réalité. Stephen Hawking a dit quelque chose qui a été repris par les Pink Floyd dans leur chanson appelée Keep Talking. C’est que « pendant des milliers d’années, les hommes ont vécu comme des animaux. Puis quelque chose s’est produit et a libéré le pouvoir de notre imagination. Et nous avons appris à parler ». Alors continuons à parler. Parlons de notre État. C’est pourquoi le propos de mon film n’est pas calme : je veux dire les choses.