Al parecer el tema “Pedro Henríquez Ureña” no tiene dolientes -ni sapientes- en el país dominicano. El nombre de nuestro intelectual por excelencia engalana universidades, bibliotecas, calles, avenidas, premios, hasta un billete de la moneda nacional. No tiene dolientes porque muy pocos, escasísimos, serán aquellos que asumirán su pensamiento de una manera honesta y consistente. Con los pretendidos “sapientes” será peor: el rigor hará falta.

La reciente publicación por parte del Archivo General de la Nación de una compilación de Cándido Gerón es más que meritoria: ha sido el libro más desastroso en torno a los Henríquez Ureña.

Su título en principio generó expectativas: “Correspondencia de las familias Henríquez-Ureña”. En lo particular, quien escribe, desde hace años trabajando ese tema, pensaba que al fin se llenarían los huecos de la primera producción con ese tema. Me refiero a los dos tomos compilados por Arístides Incháustegui y Blanca Delgado Malagón, “Familia Henríquez Ureña: epistolario”, publicados por la Secretaría de Educación Pública en 1996.

La labor de aquellos dos recordados editores fue modélica. Entresacando documentos del archivo familiar de los Henríquez Ureña en Cuba hicieron un histórico aporte al conocimiento de la vida y los movimientos de esa tan singular familia de intelectuales.

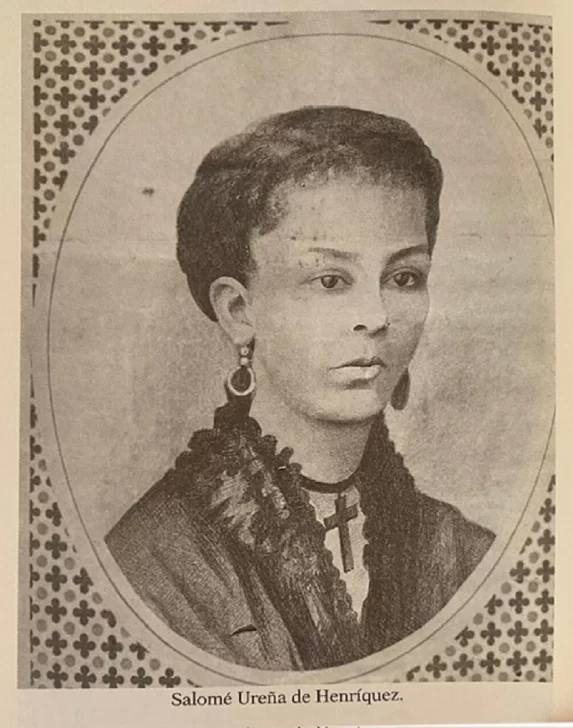

Lo primero lamentable de esta “Correspondencia de las familias Henríquez-Ureña” es el prólogo. Cándido Gerón escribe de oídas, desde la mesa ocho del Palacio de la Esquizofrenia. Ya con el título hay un problema: solamente hubo una familia “Henríquez Ureña”, no “familias”. Los Henríquez-Ureña fueron solamente seis: Salomé, Francisco, padres, y los cuatro hijos: Camila, Maximiliano, Francisco y Pedro. No sé de cuál fuente Gerón toma que “Los Henríquez emigraron del Líbano al país de Haití y la Isla de Curazao”. Tampoco es cierto que “la familia Henríquez escogió nuestro país como destino definitivo”, porque ellos no eran una especie de tribu o empresa buscando un lugar de reposo o de negocios o cosa parecida; tampoco es cierto que todos Henríquez habidos y por haber pertenezcan a aquél tronco realmente proveniente de Curazao, y de orígenes judíos-sefardíes. Y así, entre frases cohetes y citas de pasillo de la vieja facultad de Humanidades, Gerón no tiene empacho en decir en dos ocasiones ¡que Pedro Henríquez Ureña murió en 1952! ¿Cómo es que a este compilador ni siquiera le da el tiempo para consultar Wikipedia y enterarse de que fue en 1946?

Una compilación, por lo demás, debe referirse a lo compilado. Eso debería ser verdad de Perogrullo, pero resulta que el material presentado en esta obra no le merece la más mínima intención de explicación por parte del editor: no sabemos dónde encontró el contenido de la obra ni referencia alguna a su relación con las mismas. Cuando ya pasamos por el Rubicón de las palabras introductorias, el contenido no deja de consternarnos.

Entendíamos que con el título “Correspondencia de las familias Henríquez-Ureña” completaríamos la obra de Inchaústegui y Delgado Malagón. Pero, “sueña, Pilarín”, que Gerón te tiene otras sorpresas. Ya el primer texto, la carta de Francisco Henríquez y Carvajal a Salomé Ureña, fu tomado, ¡del mismo epistolario editado en 1996!

Las dos cartas siguientes, la salutación de Ricardo Palma y la de José Santos Chocano a Pedro Henríquez Ureña, por su parte, fueron tomadas, al igual que buena parte de esta obra, de otra compilación que ya Gerón publicara en el 2007, “Pedro Henríquez Ureña. Antología hemerográfica de un humanista inolvidable”. Más adelante, y sin siquiera agradecer al depositario original de ese material, que es la Capilla Alfonsina de Ciudad México, se presentan cartas de Max a Alfonso Reyes, sin notas que amplíen informaciones sobre lo tratado en esas epístolas. Luego, Gerón vuelve a su vieja mina de la “Antología hemerográfica”, con las cartas de Pedro a Martín Luis Guzmán, sin citar las fuentes, que por cierto, son el archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. La sospecha que tenemos es que durante sus trabajos de compilación de aquella obra del 2007 dejó flotando fragmentos epistolares que ahora recupera y presenta. Pero, ¿por qué no ofrecer las fuentes? ¿Por qué no agradecerle al Fondo Heliodoro del Valle, a la UNAM, al Fondo de Cultura Económica? Para colmo de los colmos, Gerón incluye una imagen de Salomé Ureña trabajada burdamente por la inteligencia artificial (ver página 222), donde aquella matrona aparte de emblanquecida, bien que podría formar parte de algún planeta de los simios.

Fiel a su teoría particular del caos, Gerón nos ofrece como segunda parte de la obra una serie de versiones facsimilares de muy variado valor. A importantes y legibles comunicaciones entre Max y Camila, no deja de filtrar toda una sección del departamento de contabilidad del Fondo de Cultura. Nuevamente se olvida de las notas, de situar en contexto aquellos facsímiles.

Esta obra está plagada de erratas y errores de transcripción. A veces la versión original de la “Antología hemerográfica” es mucho mejor que esta “Correspondencia”. Por ejemplo, hay tres cartas que en esta “Correspondencia” parecen sin remitente (páginas 132-135, 143-144, 145-146), pero que en la “Antología hemerográfica” resultan que son de Martín Luis Guzmán.

Obras como “Correspondencia de las familias Henríquez-Ureña” le hacen un daño mayúsculo a las buenas prácticas editoriales. Hay algo que se llama “investigación”, “pensamiento”, “conceptos”, y tratándose de temas de tan largo alcance como el de los Henríquez Ureña, el esmero debió tener prioridad. No podemos seguir permitiéndonos tantos desastres ante una obra luminosa como la de los tres hermanos Henríquez Ureña y sus ámbitos intelectuales.