La lettura di questi tre esordi va a coincidere con una serie di segnali che mi raggiungono – mi piace pensare – in maniera non casuale. Ad esempio con un articolo su L’Espresso in cui Loredana Lipperini rifletteva su Gaza, Ucraina e neofascismo fino a citare Nicola Lagioia e ricordarci che “se la democrazia non può immergersi nell’abisso, la letteratura deve farlo, e poi riferire quel che ha visto”. O con Stefano Vastano che chiedeva a Daniel Kehlmann se oggi Kafka potrebbe essere l’antidoto giusto al mondo digitale, e Kehlmann rispondeva: “Tutta la letteratura è un antidoto contro la presunta trasparenza e immediatezza della comunicazione nelle piattaforme digitali”. Nel frattempo, sul web, una delle principali testate d’informazione confondeva una piaga sociale con un fenomeno di costume e titolava: “La Gen Z non vuole più andare a cena fuori: è tornata l’era delle cene in casa”. Ma la Gen Z rispondeva in coro: “Non è una moda, siamo poveri”, e una ragazza commentava: “Siamo una generazione sottopagata, non abbiamo più nulla che ci faccia entusiasmare. Viviamo in x2, corriamo solo per essere stanchi e non goderci nulla. Ecco i motivi”. La Gen Z oggi ha vent’anni e domani nessuno glieli darà indietro.

È nel mezzo di queste e altre riflessioni che scopro tre nuove voci letterarie: Davide Coppo, Irene Graziosi ed Emanuela Anechoum. E mi paiono tre canti di sirena bellissimi. Un antidoto alla tentazione di cercare conforto solo nel passato, al rischio di involvere nel culto del classico e di rassegnarci all’idea che non ci siano voci degne di rappresentare il nostro presente. È chiaro che una terra di mezzo esista, ed ecco perché la promessa di questi tre nuovi autori, Coppo (classe 1986), Graziosi (1991) e Anechoum (1991) è presto elettrizzante. Il loro canto di sirena dice: siamo qui, esistiamo anche noi. E siamo tanti.

I Misfits

C’è un filo sotterraneo a legare i tre romanzi, sebbene uno parli di identità maschile e politica, proprio attraverso il neofascismo (La parte sbagliata di Davide Coppo), un altro di deriva digitale e divario sociale (Il profilo dell’altra di Irene Graziosi) e un altro di identità etnica e culturale (Tangerinn di Emanuela Anechoum). Ma tutti e tre raccontano i nostri tempi attraverso lo sguardo dei trentenni di oggi. Non è un caso che siano stati scelti da Eva Ferri, anche lei 35enne, pronta a raccogliere il testimone dei fondatori storici della casa editrice E/O, Sandro e Sandra Ferri, per raccontare una nuova scena letteraria. Con Eva ci ritroviamo a parlare di letteratura in modo appassionato, senza che diventi un’intervista o una questione promozionale. Le telefono per il gusto di capire quanto faccia la differenza beccare l’editrice giusta (anche lei millennial, anche lei in cerca di una voce) nel caso di tre esordi come questi. Mi racconta che in casa editrice chiamano scherzosamente Coppo, Graziosi e Anechoum “i Misfits”. Persi e mai davvero integrati, come i loro protagonisti, e come molti di noi.

Quello di Davide Coppo è solo un adolescente quando si scopre attratto dal fascismo storico ed entra nelle file della militanza neofascista: non siamo, però, negli anni Settanta, ma nell’estremismo politico dei primi Duemila. La protagonista di Irene Graziosi è in uno stato post traumatico e quasi catatonico quando viene assunta per lavorare alla corte di una giovanissima influencer; è talmente consumata dalla rabbia nei confronti del privilegio sociale di alcuni – che diventa la sconfitta di molti altri – da riversare un odio di classe attualissimo su una ragazzina pronta a venerarla. La protagonista di Emanuela Anechoum è scappata dalla sua terra e ha rinnegato la sua cultura quand’era giovanissima, ma la morte del padre la riporta a casa: capirà che non esiste libertà senza radici, e che la gabbia arrogante in cui si è rinchiusa è più insidiosa di un hijab.

Si chiamano Ettore, Maia e Mina. Potrebbero essere i loro autori, Davide, Irene ed Emanuela. Sono tre pecore nere fuori dal gregge, ammesso che oggi non siano le pecore nere a formare il vero gregge: quelli che convivono con la frustrazione di non essere visti né ascoltati, e che combattono un’ansia del futuro divorante, fino a incattivirsi. A muovere le tre storie è una collera invisibile e carica di domande: siamo superiori agli altri? Siamo migliori degli adulti di ieri e perfino dei giovani di oggi? Sono tratti tipici di ogni generazione, certo, ma è inevitabile chiedersi se le generazioni del presente non siano rimaste schiacciate dalla retorica di un mondo in caduta libera, dalla beffa che li porta ad essere additati ora come vittime, ora come fancazzisti. Non è un caso che questi tre protagonisti abbracceranno, tutti, una deriva violenta: con Coppo sfocia nel fascismo, con Graziosi nel sadismo verso l’altra, con Anechoum nel pregiudizio verso chi ama e verso se stessa. Tutti rincorrono una redenzione, tutti vogliono essere qualcun altro, ma nessuno cerca una giustificazione. E le loro prose sono crudeli e raffinatissime nel mettere a nudo la sfera più marcia delle loro personalità, quasi ricordano l’affacciarsi di Teresa Ciabatti sulla scena letteraria o l’operazione più recente di Baby Reindeer: niente è troppo osceno per essere confessato.

Davide Coppo: perché si diventa fascisti?

Foto: Fabrizio Vatieri

“Io sono stato un fascista” è il coming out letterario di Davide Coppo, ed è uno dei più coraggiosi degli ultimi tempi. Confesso ad Eva Ferri che aspettavo da anni un romanzo del genere, ovvero la versione di chi ha scelto l’altra parte della barricata, come fu per uno dei miei amici storici. A quindici anni lui militava in Forza Nuova e io in Rifondazione Comunista, per poi soccombere all’allucinazione collettiva del “meno peggio” migrando nel PD. A vent’anni lui citava D’Annunzio e Leon Degrelle, io Fidel Castro e Berlinguer, ma insieme ascoltavamo il neonato Welfare Pop dello Stato Sociale: “la coscienza era solo un vago riflusso mentale” e la lucina dentro agli occhi, forse, era già il riflesso di una scintilla che non scoccava. Eravamo due fazioni opposte della stessa faccia generazionale, quella orfana di miti. Non era rimasto più niente di politico per noi, e mentre litigavamo per rivendicare le briciole, probabilmente lo sapevamo già.

Così oggi Davide Coppo apre il libro con Le voci della sera di Natalia Ginzburg e dopo centonovanta pagine ammette: “Sono stato felice, per il tempo che dura una canzone”. La parabola è tragica fin dal prologo: la militanza viene percepita come un’alternativa alla solitudine, ma diventerà un treno verso il disincanto (“Siamo i reietti, i disprezzati”, dirà il protagonista parlando del suo gruppo di estrema destra). Dopotutto Coppo si rivolge alla stessa umanità intercettata da Ginzburg, a quella schiera di uomini e donne tormentati da un isolamento che corre il rischio di farsi violento. E naturalmente pone al centro di tutto la domanda più importante: “Perché si diventa fascisti, quando si è giovani e tutto è ancora intero?”. Che poi è l’unica domanda che avrebbe senso porsi in questo momento storico. Al di là del percorso di redenzione del protagonista, la portata sociologica di un coming out così onesto è straordinaria: Coppo ci mostra dall’interno come mai il culto del neofascismo sopravvive alla gravità del fascismo storico – e questo è giusto un filino più illuminante del dichiararsi “antifa” nella bio di Instagram senza analizzare cosa ci sta succedendo intorno e perché.

Lo è perché racconta la diffidenza verso il fascismo obsoleto, quello delle divise nere, tutto saluti romani e fasci littori, ma soprattutto perché spiega l’incanto per le possibilità racchiuse in una nuova visione estremista: “Un fascismo moderno, un fascismo giovane come noi era quello che volevo”. E ancora: “Cercavo sull’enciclopedia parole come: comunitarismo, vitalismo. Leggendo le definizioni pensavo: ma certo. Pensavo: è proprio così che mi sento. Pensavo ancora: è proprio così che deve essere”. Dunque la narrazione dell’imprinting, il passaggio all’educazione di partito, l’importanza delle ricorrenze e degli eroi del passato, lo spaccatesta esistenziale sulla questione palestinese o sulla Shoah, tutto viene trattato con il rispetto che si deve ad ogni innamoramento letterario e politico. E tra le righe di questo amore – cercato, sofferto, tradito – risiedono le risposte più urgenti: “Cosa ci trovavo all’epoca? Me lo sono chiesto spesso anni dopo. Mi sono risposto: un senso di ordine, un senso di felicità, un senso di compiutezza”, farà dire l’autore al suo Ettore. “Mi pareva un mondo senza ripensamenti, senza dubbi né angosce. Un mondo senza spazio per i sensi di colpa”. Mi pare quello che, in una direzione o nell’altra, cerchiamo tutti.

Irene Graziosi: Who run the world? I ricchi

Foto: Bekka Gunther

Maia ha ventisei anni. Dopo la morte prematura della sorella lascia gli studi di Psicologia a Parigi e si ritrova a sopravvivere lavorando part-time in un pub milanese (anche se “io Milano non la trovo dinamica, la trovo squallida”). Il resto del tempo lo trascorre sul divano a fumare erba e intorpidirsi con il binge-watching di Law & Order, ma anche a scrollare i profili degli altri, bloccata nel paradosso di invidiare le vite che detesta. Il cortocircuito scatta quando ha l’occasione di entrare nel team comunicazione di un’influencer adolescente, tale famosissima Gloria. Già il primo approccio racconta il cinismo squisito di questa autrice: “Ha un rossetto ciliegia e una maglietta che si domanda: WHO RUN THE WORLD? Immagino con orrore che dietro ci sia scritto: GIRLS”. Da qui in poi, il romanzo di Irene Graziosi si evolve in una disamina accuratissima e magnetica dell’universo-influencer. Di più: diventa una sorta di autopsia in vita della web generation. Se Davide Coppo racconta gli ultimi tentativi dei millennial di definirsi come identità fisiche, nella speranza di partecipare alla Storia non come ologrammi ma agendo sul campo, Irene Graziosi ci sbatte in faccia la realtà di una finta rivoluzione in pixel: è la grande bufala della politica dell’algoritmo. Così, strisciando da outsider nel mondo della creator economy e trovandosi direttamente al servizio del mostro che combatte, Graziosi riesce a trasformare in narrativa quel senso di disagio, biasimo e livore che la maggior parte di noi coltiva ogni santo giorno, scrollando i social e osservando passivamente la distopia di una nuova classe sociale distante anni luce dal nostro quotidiano.

Graziosi nel Profilo dell’altra ha la mira di un cecchino, lo sguardo di una sociologa e la rabbia di una generazione impotente. O almeno, di quella gran fetta di “giovani” che ha ancora il diritto di definirsi working class senza che suoni come una supercazzola. Traccia il profilo perfetto dell’altra, di questo ectoplasma che diventa casta, ovvero la tipica influencer: “Ride. Non si offende mai. Qualunque cosa io dica rimbalza sul suo privilegio”. È l’istantanea di una no-working class dominante, che parla per superlativi assoluti (tutto è “issimo”, “super”, “mega”) e che si rafforza facendo rete. È qui che il gioco si fa serio: quando Graziosi mette le mani nel fango dell’attivismo digitale, del femminismo che fattura, dei contratti da 20k a post per chiacchierare d’inclusione, della strategia di commenti in stile “che potenza, sorella!” per aumentare l’engagement senza contribuire ad alcun cambiamento concreto. “Vanno avanti ancora per qualche minuto lodandosi a vicenda per il coraggio dimostrato nell’essere se stesse”, scrive lei, per poi avvisarci che l’obiettivo è ben diverso, cioè che si “comunichi l’essere se stessa senza mai esserlo davvero”. E infatti, in questo carnevale di cosplayer dell’empatia, tutti devoti alle più nobili cause sociali, c’è una battaglia che nessuno sposa mai, neanche sotto adv: quella del divario economico e del privilegio di classe. Perché – non potremmo dirlo meglio di Marracash – oggi che possiamo rivendicare tutto, non possiamo ancora essere poveri. “Perché tutto è inclusivo a parte i posti esclusivi, no?”

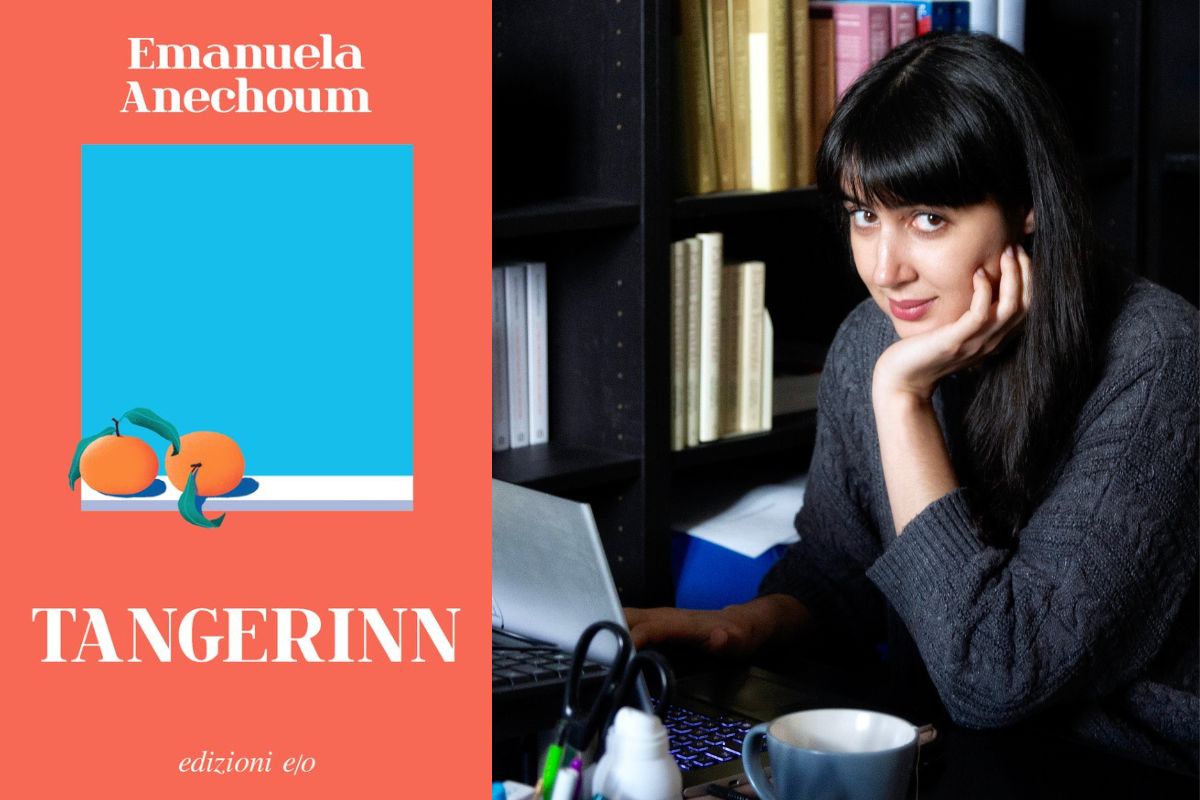

Emanuela Anechoum: diverso è meglio?

Foto: Dario Nicoletti

E poi, quasi a chiudere un cerchio, ecco Emanuela Anechoum. Il suo Tangerinn è una risposta incandescente agli slogan furbetti su corpi non conformi, integrazione culturale e povertà sistemica. Mina ha trent’anni, nelle sue radici c’è il Marocco ma è cresciuta in una piccola provincia sul mare del Sud Italia, per poi trasferirsi a Londra. Non crede in Allah e in nessun dio, non crede nel velo che sua sorella indossa ogni giorno. Mina è islamofobica: ecco perché ha smesso di credere anche nella sua famiglia. A sua sorella Aisha dirà: “Sono migliore di te perché sono libera”. E nel coraggio di ammetterlo, sarà costretta a guardarsi allo specchio e chiedersi se la ricerca di una libertà assoluta non sia in sé una prigione invisibile. Dunque cosa succede quando muore un padre ma tu ancora non sai chi sei?

Attraversando le viscere del lutto – per un uomo che è stato, insieme, faro e assenza – è come se Anechoum trattenesse in sé sia “il profilo dell’altra” che “la parte sbagliata”. Perché il profilo delle altre (le più magre, le più ricche, le più aggraziate) è ciò che ha sempre invidiato: “Continuamente invidio i sicuri di sé, i belli, i ricchi, i felici. Sono piena di veleno per i privilegi degli altri, e invidio anche i loro meriti”. Lo confessa, anche lei, senza il pudore del buonsenso. Perché la verità è che Mina non vuole essere né come il padre né come chi le somiglia: “Volevo essere normale”. E se è vero che chi possiede meno osserva tutto, per impotenza e con ossessione, Anechoum si concede di vivisezionare ogni aspetto del privilegio altrui. Spia, imita, emula, desidera, giudica. Invidia, sempre. E orchestra un discorso doloroso sull’educazione familiare, i conflitti culturali, la differenza tra essere qualcuno e appartenere a qualcosa, il senso di colpa dei figli expats verso i padri migranti. Così, nel tentativo di emanciparsi, quasi sfiora il tragitto di Davide Coppo e del suo Ettore, fino a trovarsi anche lei dalla parte sbagliata. Quella del pregiudizio, della discriminazione, della paura del diverso da sé. Anche quando “il diverso” è la tua famiglia, quando sei tu.

Mentre piscia nel balsamo per capelli della sua coinquilina londinese (digital activist più magra, più ricca e più aggraziata di lei) e mentre scopre che rappresentare “la quota diversità” in UK è una falsa promessa di emancipazione, il presente di Mina si intreccia al passato di quell’uomo che negli anni Ottanta, mentre il Marocco era in guerra con l’Algeria, pativa la fame sognando di guidare fino a Tangeri, prendere una nave per l’Europa e fermarsi di fronte alle vetrine di un negozio “con l’idea di chi si può permettere di entrare”. “Avevi ambizioni feroci che ti vergognavi di rivelare”, dirà la figlia al padre defunto, riconoscendosi in lui. Perché essere costretti a fuggire non è come decidere di andarsene. Ma la rabbia d’essere nati lì e non qui, è la stessa.

“Mi odiavano, e quell’odio mi definiva”, scrive Davide Coppo mentre il suo Ettore torna a casa da una rissa, e realizza che la violenza è un’affermazione di potenza. Avrebbe voluto fermarsi a un falò, a cantare i Cranberries insieme a quella ragazza speciale, ma una mascella che scricchiola sotto le nocche significa che puoi ferire ed essere ferito: significa esistere. Emanuela Anechoum scrive che “ognuno esiste solo quando è visto”, e nel frattempo si nasconde senza neanche dover indossare l’hijab. La sua Mina domanda al ricordo del padre: “Ne eri sicuro, papà? Diverso è meglio, di più è meglio?”; e sceglie l’invisibilità per non subirla passivamente: “Avevo vent’anni e volevo dimenticarmi di me il prima possibile”. Come la ragazza della Gen Z che, sotto quel post, non trovava più motivi per entusiasmarsi. Perché secondo Anechoum essere e insieme appartenere è il più grande privilegio, mentre Irene Graziosi, quasi in risposta al romanzo dell’altra e a quel padre fuggito dal Marocco in cerca di ricchezza, capisce che il vero lusso è “occuparsi della cosa più inutile tra tutte: la bellezza”. Ma soprattutto che nessuna identità può fiorire da un algoritmo perché “i social, puliti dalle illusioni, sono la tomba di ogni rivoluzione”. E così tutto torna, anche il canto di tre giovani Misfits che scendono nell’abisso e vengono a raccontarci cos’hanno visto.