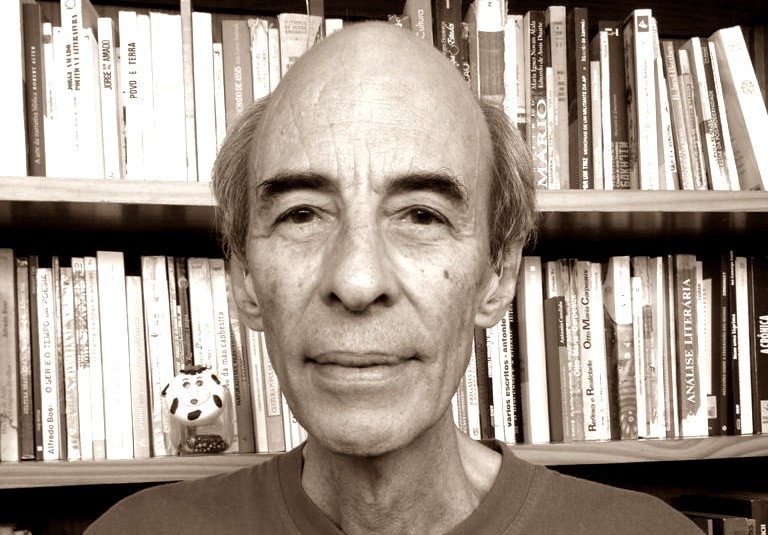

Por SÉRGIO DA MATA*

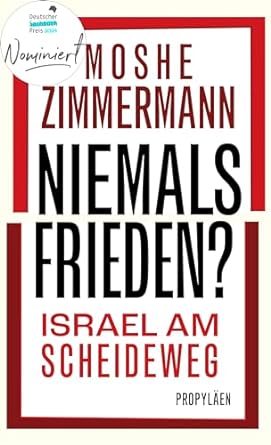

Considerações sobre o livro “Niemals Frieden?”, de Moshe Zimmermann

Como age, ou antes, como reage o historiador em situações-limite como uma guerra? Em especial quando as beligerâncias não se voltam apenas para o inimigo, mas também para aqueles que ousam colocar em questão as razões e a moralidade de seus próprios compatriotas? Em um país como Israel, tais questões nada têm de teóricas. Um exemplo: por suas duras críticas à ocupação dos territórios palestinos e sua atuação junto ao movimento pacifista Schalom Aschaw, o cientista político e historiador Zeev Sternhell sofreu um atentado a bomba em 25 de setembro de 2008. Zeev Sternhell, que viveu parte da infância no gueto de Przemyśl e tinha 73 anos na ocasião, teve sorte e sofreu apenas escoriações.

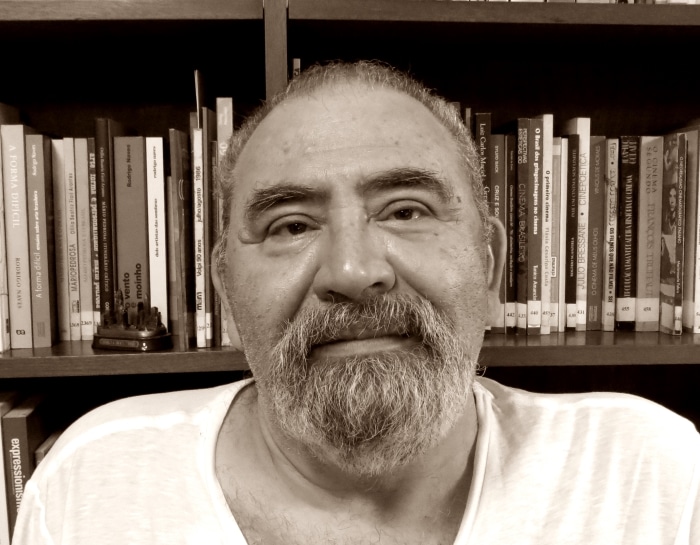

As coisas não chegaram a esse ponto, felizmente, para o historiador israelense Moshe Zimmermann, que acaba de publicar um importante livro para o entendimento do ciclo de atrocidades deflagrado pelo brutal ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro do ano passado. Especialista em história do antissemitismo e autor de vasta obra, Moshe Zimmermann é um apaixonado defensor da solução dos “dois Estados” e um dos maiores críticos dos descaminhos da política de seu país.

Diferentemente de seus outros livros sobre Israel e a questão palestina, em Niemals Frieden? Israel am Scheideweg (“A paz impossível? Israel na encruzilhada”, em tradução livre) a voz firme e serena do historiador se abre, aqui e ali, para a dimensão pessoal: as memórias de infância, a admiração pelo cientista e grande humanista Yeshayahu Leibowitz, as ações judiciais a que teve de responder por suas opiniões, a preocupação com o destino dos netos. A mesma firmeza expressa em seus outros trabalhos vem agora acompanhada do que ele – um intelectual de 80 anos para quem a estrutura básica do conflito se mantém inalterada há décadas – chama de “pessimismo construtivo” (p. 14).

É como se para Zimmermann não houvesse mais tempo a perder, nem mesmo para exercícios de imputação causal ou grandes voos analíticos. Tudo o que importa é apresentar ao leitor uma crônica honesta dos acontecimentos, contribuir para o esclarecimento da opinião pública e, quem sabe, reforçar o ainda minoritário partido da paz.

Uma crítica apressada ou desinformada possivelmente o reprovará por concentrar suas análises na parte israelense do conflito. Quem estiver interessado em um neutralismo de salão definitivamente não o encontrará aqui: “a tentativa de ser neutro é uma atitude que considero moralmente suspeita” (entrevista à Tageszeitung, 01/11/2023).

Menos que uma resenha, o texto a seguir é uma tentativa de familiarizar o leitor brasileiro com o iluminismo historiográfico de Moshe Zimmermann. Os subtítulos correspondem à divisão de capítulos do livro. Omitiu-se apenas o capítulo 12, que trata da dimensão econômica do conflito.

O fracasso do sionismo: o 7 de outubro

O projeto do pai do sionismo, Theodor Herzl, era devedor da cultura política europeia do século 19. O que se buscava era a criação de um Estado que pudesse garantir um lar e plena cidadania aos judeus. Mas com isso se criava também um mito: o de que em Eretz Israel eles estariam inteiramente seguros. Um sonho que, para Moshe Zimmermann, não as guerras de 1967 ou 1973, mas o pogrom do ano passado colocou por terra. “Se a pior catástrofe da história judaica desde 1945 acontece em Israel, é preciso admitir que algo está errado com toda a ideia do sionismo” (entrevista ao El País, 19/04/2024).

Moshe Zimmermann nos lembra um elemento trágico a mais: as localidades atacadas eram kibutzim situadas no território indisputado de Israel, espaços nos quais, ao contrário do radicalismo dominante nas assim chamadas “colônias”, em geral se apoia – ou apoiava – o diálogo com os palestinos. Dentre as vítimas do massacre “estavam inúmeros que, de forma abnegada, se envolviam no auxílio ativo aos [seus] vizinhos em Gaza” (p. 22).

A solução dos dois Estados e seus inimigos

Qualquer um que já tenha lido os ensaios de Hannah Arendt sobre o sionismo, escritos ainda na década de 1940, sabe – ao contrário da generalização recorrente em fóruns e sites na internet, ou da que se tornou corrente em parte do mundo muçulmano – que o sionismo nunca foi um movimento homogêneo. No mínimo, explica Moshe Zimmermann, ele se dividia entre uma ala secular e outra religiosa, e entre uma “proletária” e outra “burguesa”. Desta última facção nasceria mais tarde a corrente revisionista, que Zimmermann classifica como “nacionalista e etnocêntrica” (p. 24). É o embrião do Likud.

Na Palestina sob o domínio britânico dos anos 1920, vivia-se uma “guerra interna latente” (Arendt 2007, p. 365). Assim caminharam as coisas nas décadas seguintes, desaguando na primeira grande catástrofe dos palestinos, a Nakba. Enquanto os revisionistas relutavam em abrir mão das terras a leste do Jordão, guiando-se pela ideologia do “Grande Israel”, a criação do novo Estado seria unanimemente rejeitada pelo mundo árabe (somente em 1988 a OLP de Arafat reconheceria Israel).

Como uma expansão “para fora” se mostrava pouco realista, os antecessores do Likud optaram pela expansão “para dentro”, vale dizer, para o objetivo de anexar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia (isto é, o fundamento territorial do futuro Estado palestino, tal como previsto em 1947 na resolução 181 da ONU). Os revisionistas passam então a contar com o apoio dos sionistas religiosos. Desde há cinquenta anos, escreve Moshe Zimmermann, promove-se “uma deliberada política de colonização das regiões sob ocupação com o objetivo de realizar o sonho do Grande Israel” (p. 27). O autor não deixa de registrar, porém, que setores da jovem sociedade civil israelense levantaram sua voz: em fins da década de 1970 forma-se o Schalom Aschaw (“Paz Agora”), movimento que defende a devolução dos territórios ocupados aos palestinos.

Desgraçadamente, as eleições de 1977 celebrariam a aproximação definitiva entre o Likud, os sionistas religiosos e os ultraortodoxos. Dois anos antes da Revolução Islâmica no Irã, forma-se uma coalizão que Moshe Zimmermann caracteriza como “radical de direita, nacionalista, conservadora e fundamentalista”, que não hesitou em estimular “ações ilegais quanto aos palestinos” e uma “política de ocupação radical” (p. 28).

O assassinato do primeiro-ministro Yizhak Rabin em 1995 viria a ser um sinal claro de que “nenhum governo israelense”, a se manter tal constelação, “se arriscará a estabelecer negociações com os palestinos que possam implicar em uma retirada das colônias” (p. 29). A retirada de 7.000 “colonos” de Gaza em 2005 só aparentemente contradiz esse prognóstico. O plano de Ariel Sharon – como já apontara Moshe Zimmermann em seu livro O medo da paz. O dilema israelense (2010, p. 45) – era o de, cedendo um anel, esquivar-se do acordo de paz proposto pela Liga Árabe em 2002.

Com isso, Sharon (cujas provocações foram o estopim da Segunda Intifada) pretendia “reforçar as iniciativas de colonização na Judéia e Samaria” (p. 29), topônimos bíblicos com que o nacionalismo judaico se refere à Cisjordânia. Nem mesmo os breves governos trabalhistas que se seguiram fizeram algo para reverter tal política, o que indica claramente que as ocupações são uma política de Estado em Israel. Esse estado de coisas atingiria um novo patamar com a chegada de Netanyahu ao poder.

Desde 2014, quando fracassam as negociações propostas por Barack Obama, os “colonos” israelenses dispõem de uma carta verde de seu governo. Eles puderam, a partir de então, “construir colônias quase sem qualquer impedimento, assediar os palestinos, construir estradas que somente os [próprios] colonos podem utilizar, e, assim, promover uma anexação gradual” (p. 30) do que não lhes pertence.

Poder e impotência: guerra sem fim

O sionismo estabeleceu o modelo do que deveria ser o novo judeu: forte, destemido, pronto para a guerra (p. 33), um ideal reforçado e legitimado pelo sistema educacional do país. Nos manuais escolares “a história das guerras ofusca (…) todos os outros aspectos da vida em Israel”; e o soldado é elevado à condição de “tipo ideal” (p. 35). Todos os conflitos e operações militares em que se envolveu o país – da guerra de independência à guerra atual – são apresentadas como “inevitáveis”.

Para os nacionalistas, todo aquele que coloca este artigo de fé em dúvida comete “um pecado contra o sionismo” (p. 35). Moshe Zimmermann considera que essa narrativa heroicizante “está fortemente enraizada na mentalidade israelense, o que, por sua vez, praticamente destruiu a crença na paz” (p. 37). Nesse sentido, o radicalismo do Hamas tem prestado um serviço inestimável àquilo que Arendt (2007, p. 374) chamou de “ideologia sectária” sionista.

Em seu sóbrio tratamento da questão, Moshe Zimmermann está muito longe de expressar qualquer empatia com o Hamas, limitando-se, antes, a perguntar: “o que pode explicar melhor a disposição para a guerra dos palestinos que vivem sob uma ocupação: a sua ‘natureza’ árabe ou o comportamento de Israel?” (p. 38).

Israel ou razão de Estado alemã

Num livro escrito diretamente em alemão e pensado para os leitores alemães, as relações entre a República Federal e Israel ocupam um espaço considerável. O ponto de partida aqui é a declaração feita em 2008 por Angela Merkel no Knesset, de que a segurança de Israel é “parte da razão de Estado alemã”. Zimmermann não economiza nesta seção do livro, como aliás nas suas entrevistas à imprensa, críticas à postura dos alemães a respeito. O apoio incondicional a Israel (segundo o The Guardian, a Alemanha é o segundo maior fornecedor de armas a Israel, ficando atrás apenas dos EUA) lhe parece uma insensatez.

A segurança de Israel só será atingida através de “uma aproximação com os países da região, sobretudo os palestinos, com base na solução dos dois Estados” (p. 42). As declarações feitas pelo chanceler Olaf Scholtz e pela ministra das relações exteriores Baerbock nos últimos meses apenas confirmam a tendência de Berlim a conjugar “declarações da boca para fora” de teor humanista com uma aceitação fática da ininterrupta grilagem do território palestino. Como justificar o alinhamento automático às ações de um governo que Moshe Zimmermann qualifica (entrevista à Tageszeitung, 01/11/2023) como “um regime de fanáticos nacionalistas”?

A um repórter que lhe perguntou se caberia aos alemães, o povo que perpetrou o Holocausto, pressionar Israel, Moshe Zimmermann respondeu: “Justamente por isso. Como herdeiros dos perpetradores tem-se de aprender algo com a história. Desnecessário dizer que não se deve estar ao lado de racistas” (entrevista à Tageszeitung, 04/03/2024).

Nesses dias, o mero fato de citar as frases acima pode valer a qualquer um, sobretudo a um não-judeu, a acusação de antissemitismo. Como Moshe Zimmermann, um renomado especialista no assunto, enfrenta a questão? Ele nos mostra que há algum tempo o conceito está em disputa; algo que, como se sabe, tem o potencial de metamorfosear conceitos analíticos em conceitos políticos, ou antes, politizados.

Em 2017, depois de realizar um vasto inquérito, uma “comissão independente”[1] convocada pelo parlamento alemão foi mais longe e propôs uma tipologia das formas de antissemitismo. Ao lado do antissemitismo “clássico” (ódio aos judeus) e do antissemitismo “secundário” (negação ou relativização do Holocausto) haveria ainda um israelbezogener Antisemitismus, isto é, um “antissemitismo-ligado-a-Israel”. Com base neste último tipo, foi sugerido que críticas a Israel, mesmo as aparentemente mais neutras, poderiam ter motivação antissemita.

Quatro anos depois, um grupo de especialistas reunido em Jerusalém, no qual Zimmermann aliás tomou parte, concluiu que por antissemitismo se deve entender (p. 46) “a discriminação, o preconceito, a animosidade ou a violência contra judias e judeus enquanto judias e judeus (ou de instituições judias enquanto judias)”. O grupo de Jerusalém se opôs, portanto, a uma acepção demasiado lata do termo, tal como a esboçada pela “comissão independente”. Críticas a Israel assentadas em fatos e até mesmo sanções e boicotes a produtos oriundos dos territórios ocupados não deveriam ser consideradas per se antissemitas.

Para Moshe Zimmermann a experiência tem demonstrado “que políticos e diplomatas israelenses tendem a denunciar como antissemita as críticas à política de Israel” (p. 48); uma espécie de abuso semântico que se intensifica à medida em que o conflito se prolonga e o número de vítimas civis palestinas gera indignação em todo o mundo, das universidades norte-americanas a ex-reservistas israelenses (Gvaryahu 2024).

Que os apoiadores da causa palestina não estão de todo livres de cometer o mesmo tipo de erro, mostra-o o seu reiterado emprego, que não é menos passível de abuso, do conceito de genocídio. Só nos resta concordar com Zimmermann que a banalização do termo antissemitismo antes enfraquece a luta contra o verdadeiro antissemitismo do que a fortalece, uma vez que tende a embaçar a percepção do fenômeno em contornos precisos, ali onde ele efetivamente se manifesta (p. 48).

Raízes europeias, olhar retrospectivo pós-colonial

Desde a última guerra mundial se desenvolveu na Alemanha uma compreensível hipersensibilidade a tudo que diga respeito a Israel e ao antissemitismo. Como toda forma de hipersensibilidade, porém, vez por outra se ultrapassa o limite do razoável. É o caso da polêmica suscitada pelo convite a Achile Mbembe para uma conferência na Trienal do Ruhr em 2020, ou, mais recentemente, os tristes episódios do cancelamento da entrega de um prêmio literário à escritora palestina Adania Shibli (autora do aclamado livro Detalhe menor) na última Feira de Frankfurt, e o desconvite da Universidade de Colônia à filósofa Nancy Fraser para uma cátedra por ter ela assinado o manifesto “Filosofia pela Palestina”.

Em que pese o teor de suas críticas à indisposição crônica da alta política israelense para a paz, Zimmermann manifesta o receio de que no contexto atual, por detrás de muitas das comparações correntes entre a realidade dos palestinos nos territórios ocupados, o colonialismo e o regime de apartheid sul-africano, possa se esconder o desejo de deslegitimar a existência do Estado de Israel. Ou seja, a hipótese de que em um ou outro caso possa haver motivação antissemita não deve ser descartada a priori (p. 56). “Preciso admitir aqui que no passado eu subestimei o potencial desse perigo. A reação (…) ao que ocorreu à minha volta desde o 7 de outubro me deixou desconfiado” (p. 58). De fato, não foram poucos os que qualificaram as atrocidades cometidas pelo Hamas como um ato de resistência legítima, como um “levante”. As cartas se embaralham ainda mais quando tal discurso é encampado por uma intelectual judia da importância de Judith Butler.

Como aferir de forma segura o sentido subjacente de uma crítica a Israel? Ou antes: como saber o que está por detrás da absurda tese de que a violência indiscriminada, apocalíptica, em relação a civis indefesos (seja dentro, seja fora de Gaza) possa ser legítima? Trata-se de antissemitismo, de perversão ideológica, de ingenuidade sem limites ou de mero instinto de vingança?

A questão nada tem de simples, mas como mostra a prática jurídica cotidiana (motivações contam), não há como deixá-la de lado. Zimmermann entende que “se você atribui o comportamento de um judeu ao fato de ele ser judeu, está argumentando com base no antissemitismo. Se você critica Israel por controlar a Cisjordânia e diria o mesmo de qualquer outra nação que ocupa um território e subjuga seus habitantes, isso não é antissemitismo. Ou se você pede um boicote” (entrevista ao El País, 19/04/2024).

Compreende-se o que provavelmente deixou Moshe Zimmermann ressabiado. É notório que na esquerda em geral, e entre os pós-coloniais em particular, eventos como a anexação da Criméia pela Rússia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022 raramente têm sido tratados como uma expressão de moderna agressão colonial. Mas como a dupla moral de parte da intelligentsia não é o maior dos seus problemas, Zimmermann prefere deixar sua crítica nas entrelinhas e concluir que o “programa racista-fundamentalista” do atual governo israelense, assim como “o tipo de guerra por ele promovido em Gaza, é lenha na fogueira dos pós-coloniais” (p. 58).

Israel – um Estado sem fronteiras

Sob o prisma da geografia política, estamos diante de uma situação inegavelmente anômala. Israel é um país sem fronteiras internacionalmente reconhecidas – pelo menos as que gostaria de ter. A isso se liga intimamente a questão demográfica. Mesmo após as duas grandes vagas imigratórias por que passou na segunda metade do século 20, as leis israelenses continuam mantendo uma clara distinção entre judeus e não-judeus. Enquanto os primeiros adquirem cidadania tão logo se estabelecem no país, o caminho é extremamente penoso para os últimos, em especial quando são árabes (p. 64-65).

Mas a distinção de tratamento e de direitos não se limita aos árabes israelenses e aos palestinos. Para Moshe Zimmermann, a assimetria se estende aos judeus da diáspora. Enquanto o país se compreende como o seu destino natural, eles “não são consultados sobre seus interesses, sendo, antes, praticamente tutelados por Israel”. Ele relata que, em 1992, ao participar de um debate com um ex-chefe do Mossad, este propôs nada menos que o envio de soldados israelenses à Alemanha “para salvar os judeus e ‘mandá-los de volta’ a Israel” (p. 66).

Numa palavra, a verdadeira integração em outras culturas e sociedades seria algo impossível, um mero e indesejável interregno antes do retorno definitivo a Eretz Israel. Como mostrou a historiadora Idith Zertal em um bem documentado artigo (Zertal, 2007), colocar tal artigo de fé em dúvida foi uma das várias razões pelas quais Hannah Arendt se tornou persona non grata entre políticos e até mesmo entre acadêmicos israelenses.

Para Moshe Zimmermann, que já havia se expressado nos mesmos termos há mais de dez anos, constituiu-se ao longo do tempo um estilo de relação que “transforma os judeus da diáspora em reféns da política israelense” (p. 67). Sabemos o que isso significa na prática: lideranças judaicas brasileiras e norte-americanas tendem a hipotecar apoio incondicional aos governos israelenses. Um automatismo que deveria ser questionado, diz Zimmermann, quando o país tem à sua testa “um governo de extrema-direita, ultraortodoxo, homofóbico”, um governo “favorável ao estabelecimento do Grande Israel, da teocracia e da destruição da divisão de poderes” (p. 67).

Do secularismo ao fundamentalismo

Em outras oportunidades, Moshe Zimmermann (2005; 2010) cartografou dois momentos decisivos da história recente de Israel, e sem os quais o quadro atual não se dá a compreender. O primeiro é a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupa a Península do Sinai (devolvida ao Egito após os acordos com Anwar Sadat), as Colinas de Golã, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Naquele momento a sociedade israelense dá mostras de passar por uma profunda transformação ideológica. Os valores políticos liberais e socialistas entram em declínio e a bancada social-democrata no Knesset começa a encolher.

O sionismo em sua acepção clássica, secular, entra em crise. Tal processo atinge seu ponto alto com a derrota do Partido Trabalhista nas eleições de 1977, que “foi não apenas uma virada política, mas também uma mudança de paradigma da teologia política do Estado de Israel” (Zimmermann 2005, p. 155). Com o novo governo, formado pela coalizão entre nacionalistas religiosos e ultraortodoxos, chega a seu fim a separação entre religião e política que havia predominado no movimento sionista até então.

Um tenor comum dos grupos em ascensão é o que Zimmermann chama de romantismo bíblico (p. 70), e que se manifesta na busca por “túmulos sagrados”, na obsessão por localidades como Hebron e Belém e na tentativa de reconduzir Israel às suas presumidas “fronteiras bíblicas”. Até mesmo lideranças influentes do partido trabalhista aderem a esse Make Israel Great Again, vendo o Rio Jordão “não como uma fronteira de segurança, mas como a fronteira oriental da Terra de Canaã, prometida por Deus aos judeus” (p.71).

Moshe Zimmermann associa a virada fundamentalista da ideologia de Estado israelense à gradativa perda de influência do sionismo secular europeu ocidental, à la Herzen. Vindos sobretudo do leste europeu, os ultraortodoxos inicialmente eram minoritários e não exerciam maior influência política (mesmo porque vêm no Estado moderno uma espécie de heresia). O equilíbrio de forças passa a mudar após a primeira grande vaga imigratória, composta especialmente de judeus vindos países próximos, como Iêmen, Marrocos, Tunísia e Iraque (cerca de 120.000 judeus iraquianos se estabelecem Israel nos anos 1950).

Pouco afeitos ao sionismo secular dos fundadores do Estado de Israel, essa parcela da população colocava a relação simbólica com a “terra santa” em primeiro plano. Ao se organizarem politicamente e se associarem aos ultraortodoxos, a política israelense passa enfim a ser ditada, em suas grandes linhas, por aquilo que Moshe Zimmermann chama de o “verdadeiro pós-sionismo”. Desde a vitória eleitoral de Menachem Begin, tal aliança só não governou o país durante breves interlúdios trabalhistas.

O radicalismo de suas posições ganha cada vez mais em expressão, como demonstram a ininterrupta expansão das “colônias” nos territórios ocupados, as violências praticadas tanto pelos “colonos” quanto pelo exército, a tentativa de ampliar a jurisdição dos tribunais rabínicos, o retrocesso nos direitos das mulheres (como admitiu no ano passado a ex-ministra Meirav Cohen), o financiamento público das instituições de ensino ultraortodoxas à custa do sistema acadêmico universitário, os ataques à independência do judiciário e à comunidade LGBT. Tais fatos demonstram, diz Zimmermann, que “o sionismo passou por uma terrível metamorfose” (p. 73). Parece mesmo ter chegado a hora e a vez daqueles a quem um de seus professores na Universidade de Jerusalém, o grande historiador Jacob L. Talmon, se referia como “zelotas” (Talmon 2015, p. 276).

Nessa perspectiva, e para além de toda a tragédia, uma grande ironia salta aos olhos: o conflito que se estabeleceu nas últimas décadas entre Israel e o Irã não é menos tributário das crescentes semelhanças entre as duas sociedades do que das suas óbvias diferenças. O fato de que ambas tenham iniciado suas respectivas viradas ultraconservadoras quase que simultaneamente (1977/1979), bem como os inegáveis paralelismos existentes, estão a demandar um esforço de investigação à altura.

Estado judeu ou Estado de todos os cidadãos

A trágica situação do povo palestino, que arrisca viver uma nova Nakba, quase nos faz esquecer um outro grupo que está a merecer maior atenção da opinião pública internacional. Referimo-nos aos árabes israelenses, que constituem cerca de 20% da população de seu país. Apesar de a Declaração de Independência de 1948 falar em igualdade entre judeus e não-judeus, ela não oferece uma base jurídica para assegurar direitos fundamentais. O fato de Israel até hoje não dispor de uma constituição não é algo que esteja desvinculado deste quadro: submetidos à lei marcial até 1966 – marcada por “desapropriações, limitações da liberdade de ir e vir, proibição de exercer certas profissões” (p. 81) – os árabes que permaneceram em Israel após a independência teriam se tornado cidadãos de pleno direito tão logo uma constituição fosse promulgada (Sternhell, 1998, p. 320).

Moshe Zimmermann mostra que, ao longo do tempo, difundiu-se junto à maioria da população uma visão “segundo a qual Israel deve se compreender como um Estado judeu, no sentido de que ele deve espelhar valores religiosos ortodoxos e atuar para retirar os privilégios dos não-judeus” (p. 82). As consequências práticas do declínio dos valores liberais e iluministas são óbvias. E em que pese o recurso a analogias históricas há muito ter se tornado uma questão polêmica em Israel (Zimmermann 2015, p. 205-208), o autor subscreve o diagnóstico daqueles que, como o presidente norte-americano Jimmy Carter (2006, p. 242), avaliam que nos territórios ocupados vigorava – e vigora – um regime de apartheid (p. 83).

As pesquisas de opinião citadas por Moshe Zimmermann sugerem, inclusive, que Israel pode ter tido um papel de vanguarda na crise global da democracia liberal e do ideal de uma sociedade aberta. A título de exemplo: 49% dos israelenses acreditam que judeus deveriam ter mais direitos que não-judeus, e a tendência é ascendente (p. 84). Não à toa, a assim chamada Lei do Estado Nacional, aprovada pelo governo de Benjamin Netanyahu em 2018, eliminou o estatuto de segunda língua oficial de que o árabe havia desfrutado por 70 anos.

Diversidade cultural vs. luta cultural

Como vimos, Moshe Zimmermann não é exatamente um simpatizante da crítica pós-colonial do sionismo. Para ele o sionismo não é fruto do colonialismo (contra o qual, de resto, os fundadores do Estado de Israel tiveram de se levantar em armas), mas sim do nacionalismo europeu, e Herzl acreditava na possibilidade de cooperação e tolerância mútua entre árabes e judeus. Projetar no passado uma visão teleológica e fatalista do conflito, como o faz a crítica pós-colonial, “obscurece fatos importantes” que indicam que “o conflito não estava pré-programado” (p. 89-90).

Os primeiros sionistas defendiam uma aproximação cultural com os árabes, e a criação, ainda em 1906, da Escola de Arte de Bezalel abriu a estética judaica a toda sorte de influência “oriental” – da música à literatura. Infelizmente, aos poucos as identidades culturais de ambos os lados se enrijeceram e perderam em permeabilidade, ao ponto de que nos anos 1950 se vivia uma verdadeira “guerra cultural”. O intenso fluxo migratório de judeus sefarditas produziu uma inflexão profunda não apenas na cultura religiosa, mas também na cultura política israelense.

Cerrando fileiras com o nacionalismo do “Grande Israel”, os sephardim levaram a uma radicalização da política de ocupação dos territórios palestinos, tornando-a cada vez mais agressiva. Mais ainda: a partir de Menachem Begin os sucessivos governos de direita não se cansaram de repetir a acusação de que o país continuava nas mãos de uma “elite cultural asquenaze, europeizada” (p. 93).

Segundo Moshe Zimmermann, em 2023, Benjamin Netanyahu passou a instrumentalizar as tensões entre os dois grandes grupos étnico-religiosos judaicos, tachando os defensores do Estado de Direito e da paz de “brancos, privilegiados, ameaça de esquerda à fortaleza Israel” (p. 93). Uma cesura entre “Ocidente” e “Oriente” passou a dividir a sociedade israelense, tanto quanto a divisão que tradicionalmente opõe Israel e palestinos.

Os colonos como sequestradores

O uso da metáfora do sequestro passou a ser um recurso delicado nesses dias, em que centenas de civis israelenses permanecem nas mãos do Hamas após o pogrom do 7 de outubro. Mas é efetivamente assim que Zimmermann se refere, faz tempo, ao movimento dos “colonos” israelenses. Até 1977 este grupo tinha cerca de 5.000 pessoas, mas o generoso apoio financeiro estatal – revelado pela comissão presidida pela advogada Talia Sasson em 2005 – e a virtual imunidade de que gozam os “colonos” perante a justiça israelense (quando se trata de abusos em relação aos palestinos) ofereceram a salvaguarda necessária para que o número de israelenses nos territórios ocupados chegasse a cerca de 110.000 em 1993, passando a 300.000 em fins de 2009 e atinja, hoje, a marca dos 700.000.

“Tal política”, diz Moshe Zimmermann, corresponde à “implementação da ideologia do Grande Israel através de apropriações de terra auto-promulgadas (selbst ermächtigte Landnahme).[2] Daí resultou um sistema semelhante ao do apartheid” (p. 98). Seu signo mais conhecido é o muro que se começou a construir no entorno da Cisjordânia em 2003, e declarado ilegal pela Corte Internacional de Haia pouco depois.

Como no Brasil de hoje, a cultura política de Israel passou a ser ditada pela dinâmica e pelos humores do campo religioso. Segundo Moshe Zimmermann, o radicalismo religioso dos “colonos” passou a ditar os rumos da política israelense, tornando “reféns” (p. 101) todos os demais cidadãos. Considerada uma prioridade máxima, a segurança dos “colonos” na prática deixou indefesos os kibbuzim do sul (p. 102), o que fez deles vítimas tanto do terrorismo do Hamas quanto, em certa medida, da obsessão da extrema direita israelense por fazer da geografia mítica do Eretz Israel uma realidade histórica – custe o que custar. Não à toa, o movimento dos “colonos” tem se manifestado abertamente, desde o início da guerra atual, em favor do retorno dos assentamentos ao território de Gaza (p. 103).

É nesse contexto que se forma a chamada “Juventude das Colinas”, um grupo de extremistas cujo objetivo é criar postos avançados do processo de ocupação e promover ataques indiscriminados aos palestinos, vandalizando suas escolas, mesquitas e oliveiras. Sua “fanática política de colonização” (Zimmermann 2010, p. 96) atingiu um novo patamar nos últimos anos, como nos explica Moshe Zimmermann: “Desde que Itamar Ben-Gvir, um ex-membro da proibida organização terrorista do rabino Meir Kahane, se tornou deputado no Knesset, os membros da Juventude das Colinas encontraram nele não apenas um patrono, mas também um representante no parlamento” (p. 104).

O leitor pode imaginar sem maior dificuldade o que representa, diante da espiral de radicalização ultranacionalista, a nomeação de Ben-Gvir para o cargo de Ministro para Segurança Interna em fins de 2022.[3]

A caquistocracia

O uso deste termo nada tem de surpreendente ou impróprio: tal como os Estados Unidos de Donald Trump, o Brasil de Jair Bolsonaro e a Argentina de Javier Milei, Israel é atualmente governado, nas palavras de Moshe Zimmermann, “por pessoas que são populistas, de extrema direita, fundamentalistas, racistas e homofóbicas” – uma constelação que escandaliza até mesmo antigos políticos do Likud (p. 107).

Seguindo um script nada original, Benjamin Netanyahu chegou a aprovar um pacote de leis que “começa com o fim da divisão de poderes e terminará com a destruição da democracia liberal” (p. 107). Muito recentemente, uma mobilização sem precedentes da sociedade civil israelense conseguiu adiar os planos do primeiro-ministro, o que, fique claro, é de interesse dos defensores da causa palestina. Caso Netanyahu tenha sucesso em seus planos e a democracia israelense se limite à mera realização periódica de eleições, a paz há de se tornar ainda mais improvável.

Moshe Zimmermann emprega o termo caquistocracia (o governo dos piores) no título do capítulo 11 de seu livro, e por óbvias razões. O cargo de representante do governo para questões de identidade nacional-judaica é ocupado por um “racista extremista”. Há pastas com mais de um titular, e o segundo (!) Ministro da Justiça “ofende os membros das cortes superiores da forma mais vulgar possível”. O Ministro das Finanças reduz os recursos das universidades e considera as humanidades uma “absurdidade”. O Ministro da Educação se esforça em domar o espírito crítico das universidades.

O Ministro das Relações Exteriores é o mesmo que afirmou, em 2019, que “os poloneses mamam o antissemitismo junto com o leite de suas mães” e que em fevereiro último acusou o Presidente Lula de fazer declarações antissemitas durante sua visita à Etiópia. O ponto alto, evidentemente, é o caso de Ben-Gvir: “sua nomeação como ministro poderia ser comparada”, diz Zimmermann, “à nomeação de Al Capone como Chefe da Polícia norte-americana de seu tempo” (p. 110).

Israel e as grandes potências

Nada disso leva Moshe Zimmermann a desonerar uma parte das lideranças palestinas por sua cota de responsabilidade na tragédia, afinal “os dois lados deram sua contribuição para o bloqueio dos esforços pela paz” (p. 125). De fato, o artigo 13 da carta do Hamas afirma textualmente que abrir mão de qualquer parte da Palestina equivaleria a abrir mão de uma parte de sua religião – uma petição de princípio que bem poderia estar na boca de seus inimigos!

Enganam-se, porém, os que ainda julgam que Israel não passa de uma marionete da política externa norte-americana. Desde a década de 1990, quando cerca de um milhão de russos emigrou para Israel, as relações entre os governantes israelenses e o Kremlin vinham se estreitando. Em janeiro de 2020, numa cerimônia em memória da libertação de Auschwitz no memorial Yad Vashem, Netanyahu e Putin deixaram os demais convidados esperarem por mais de uma hora (p. 128).

Iniciado o evento, foi exibida aos chefes de Estado presentes uma peça de propaganda russa que, entre outras coisas, diminuía a importância da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos na derrota da Alemanha nazista. Diante do escândalo, o próprio Yad Vashem foi levado a pedir desculpas. Israel manteve ainda uma “vergonhosa neutralidade” (p. 129) em relação à invasão russa da Ucrânia, gesto que Vladimir Putin sabidamente não se dispôs a fazer em relação a Israel. E ainda que as relações entre os dois países tenham sofrido um forte revés nos últimos meses, o ensaio geral de 2020 deixou claro por qual modelo político bate o coração dos novos zelotas.

A solução dos dois Estados

A certa altura, Moshe Zimmermann evoca os versos do poeta Nathan Alterman que costumava entoar com seus colegas de infância: “O ontem resta detrás de nós,\ mas o caminho para o amanhã é longo”. No mesmo espírito, ele insiste, nas derradeiras páginas de seu livro, que “quanto mais se estende o conflito, mais difícil se torna o caminho para uma solução justa e racional” (p. 139). Mas Zimmermann, como todo bom historiador, sabe que o futuro está sempre aberto.

Ele não crê que a guerra esteja destinada a sepultar definitivamente o sonho da paz. Caso Israel em algum momento venha a se empenhar verdadeiramente nessa direção, seus líderes farão melhor em retomar a via aberta pelos acordos de Oslo e reconhecer que “a Cisjordânia e a Faixa de Gaza pertencem ambos, ainda que geograficamente separados, ao Estado da Palestina” (p. 140).

*Sérgio da Mata é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Autor, entre outros livros, de A fascinação weberiana: as origens da obra de Max Weber (ediPUCRS).

Referência

Moshe Zimmermann. Niemals Frieden? Israel am Scheideweg. Berlin, Propyläen, 2024, 192 págs. [https://amzn.to/3K0Jxbk]

Bibliografia

ARENDT, Hannah. The Jewish Writings. New York: Scholen Books, 2007.

CARTER, Jimmy. Palestine: Peace Not Apartheid. Waterville: Thorndike, 2006.

GVARYAHU, Avner. The Myth of Israel’s “Moral Army”. Foreign Affairs, 04 mar. 2024. Disponível em https://www.foreignaffairs.com/israel/myth-israels-moral-army.

SHEEN, David. Three Decades After His Death, Kahane’s Message of Hate is More Popular Than Ever. Middle East Research and Information Project, 02 fev. 2021. Disponível em https://merip.org/2021/02/three-decades-after-his-death-kahanes-message-of-hate-is-more-popular-than-ever/.

STERNHELL, Zeev. The Founding Myths of Israel. Princeton: Princeton University Press, 1998.

TALMON, Jacob L. Mission and Testemony: Political Essays. Eastbourne: Sussex Academic Press, 2015.

ZERTAL, Idith. A State on Trial: Hannah Arendt vs. the State of Israel. Social Research, v. 74, n. 4, p. 1127-1158, 2007.

ZIMMERMANN, Moshe. Politisierte Theologie des Judentums. In: WITTE, Bernd; PONZI, Mauro (Hrsg.) Theologie und Politik: Walter Benjamin und ein Paradigma der Moderne. Berlin: Erich Schmidt, 2005, p. 150-163.

ZIMMERMANN, Moshe. Die Angst vor dem Frieden. Das israelische Dilemma. Berlin: Aufbau, 2010.

ZIMMERMANN, Moshe. History as an Instrument: Use and Misuse of German History – An Israeli Perspective. In: MATA, Sérgio da; FERNANDES, Luiz E. O.; PEREIRA, Luísa R. (eds.) Contributions to Theory and Comparative History of Historiography. German and Brazilian Perspectives. Frankfurt: Peter Lang, 2015, p. 195-208.

ZIMMERMANN, Moshe. Eine Regierung von Fanatikern. Die Tageszeitung, 01 nov. 2023. Disponível em https://taz.de/Moshe-Zimmermann-ueber-den-Nahost-Krieg/!5966884/.

ZIMMERMANN, Moshe. Moshe Zimmermann, historiador israelí: “El nacionalismo judío tiende a considerar todo lo que no pertenece a su nación como el enemigo”. El País, 04 abr. 2024. Disponível em https://elpais.com/ideas/2024-04-04/moshe-zimmermann-historiador-israeli-el-nacionalismo-judio-tiende-a-considerar-todo-lo-que-no-pertenece-a-su-nacion-como-el-enemigo.html.

ZIMMERMANN, Moshe. Einen Ausweg suchen. Die Tageszeitung, 04 mar. 2024. Disponível em https://taz.de/Historiker-ueber-Israels-Zukunft/!5993204/.

Notas

[1] As aspas são de Moshe Zimmermann. Dos sete membros da referida comissão, somente um era historiador – e ainda assim part time. O relatório final pode ser acessado no site do Bundestag: https://dserver.bundestag.de/btd/18/119/1811970.pdf.

[2] Em O medo da paz, Zimmermann (2010, p. 98) emprega uma linguagem mais direta, ao falar em “terra roubada”.

[3] O kahanismo, movimento extremista fundado por Kalhane, advogava não apenas a anexação dos territórios ocupados, mas a estrita separação entre judeus e não-judeus, além da substituição da democracia liberal por um regime teocrático, inclusive com o recurso a métodos terroristas. Yigal Amir, o assassino do primeiro-ministro Yitzhak Rabin, era seguidor de Kalhane. Depois da sua proibição nos anos 1980, o ideário racista, xenófobo e fundamentalista do kahanismo foi incorporado por outras organizações, que, hoje, dão sustentação a Netanyahu. Na década de 1990, Zimmermann comparou o kahanismo ao nazismo (Haaretz, 28/12/2023). Dada a escassez de estudos a respeito, ver a excelente reportagem de Sheen (2021).

A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.

Ajude-nos a manter esta ideia.

CONTRIBUA