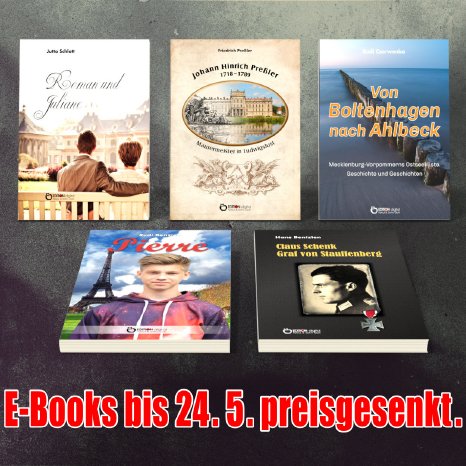

Ganz in diesem Sinne wartet der heutige Newsletter im zweiten seiner insgesamt fünf aktuellen digitalen Sonderangebote, die eine Woche lang zum Sonderpreis im E-Book-Shop www.edition-digital.de (Freitag, 17.05. 24 – Freitag, 24.05. 24) zu haben sind, mit einem kleinen Geschenk auf – mit drei Liebesgeschichten. Sie stammen von der Schweriner Schriftstellerin Jutta Schlott und wurden erstmals 1985 im Kinderbuchverlag Berlin unter dem schönen Titel „Roman und Juliane“ veröffentlich. Wer denkt da nicht an Romeo und Julia: In der Nähe des Schlossparks sah Juliane zum ersten Mal auf die Uhr. Sie erschrak. Sie hätte seit zwei Stunden zu Hause sein müssen. Trotzdem machte sie keine Einwände, als Roman fragte, ob sie sich noch auf ihre Bank setzen wollten.

Den Gedanken, dass sie zu spät nach Hause kommen würde, schob sie von sich. Alles war heute fröhlich, leicht. Sie dachte nur zwei Worte: Roman und Juliane.

Sie redeten, krakelten Zeichen und Buchstaben in den Sand. Sie verstanden jedes Wort und jede Geste. Sie erzählten von dem, was ihnen lieb war, das Liebste bisher. Sie ahnten, mit diesem Sonntag hatte eine neue Zeitrechnung angefangen.

Das Thema „erste Liebe“ bestimmt die Handlungen der drei Erzählungen dieses Buches. Bettina, Elise und Juliane begegnen Jungen, die ihnen viel bedeuten.

In der ihr eigenen einfühlsamen Erzählweise schildert Jutta Schlott Verhalten und Empfinden junger Menschen, die sich zum ersten Mal verlieben. Ein wunderbares Leseerlebnis. Viel Vergnügen. Und nebenbei gefragt: Wann waren Sie eigentlich das jüngste Mal verliebt?

2018 veröffentlichte Friedrich Preßler als Eigenproduktion von EDITION digital die Studie „Johann Hinrich Preßler 1718-1789. Maurermeister in Ludwigslust“, die zugleich eine Biografie wie eine Würdigung der frühklassizistischen Baukultur der einstigen mecklenburgischen Residenz darstellt. Und haben der Verfasser und der Mann seines Interesses vielleicht sogar eine gemeinsame Familiengeschichte?

2009 erschien „Von Boltenhagen nach Ahlbeck. Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste. Geschichte und Geschichten für Zugezogene, Touristen und andere Neulinge“ von Rudi Czerwenka. Ursprünglich entstanden die Texte für dieses Buch allerdings auf der Basis umfangreicher Recherchen im Auftrag des damaligen Gewerkschaftsverlages „Tribüne“ schon in der Zeit vor 1989 und sollten den Urlaubern das Land an der damals schon sehr beliebten Ostseeküste ein wenig näherbringen. Die Ereignisse der Wendezeit und der nachfolgenden Jahre verhinderten die Vollendung dieser Pläne. Dennoch hat der Autor seine damaligen Texte nicht verändert. Und das hat seinen eigenen Reiz.

„Pierre“ – wie es schon der Titel dieses erstmals 1980 von Rudi Benzien im Verlag Junge Welt Berlin veröffentlichten Buches vermuten lässt, spielt dieser Text in Frankreich, in den 1970er Jahren. Der Vater von Pierre ist Drucker. Zu erfahren ist unter anderem, wie Pierre seinem arbeitslosen Vater hilft, wie er mit Vater auf Schatzsuche geht, als Spartakus den Löwen besiegt und was er tun würde, wenn er Präsident wäre. Aber hören wir Pierre doch einmal kurz zu:

„Bonjour; mes amies

Ihr müsst nicht lange raten, was das heißen soll: Bonjour, mes amies. Guten Tag, Freunde, heißt das.

Und ich heiße Pierre, Pierre Marchard, und ich lebe in Paris, der Hauptstadt von Frankreich. Eigentlich stimmt das nicht so ganz genau, denn ich wohne in Bobigny. Bobigny, davon werdet ihr noch nie gehört haben. Das ist eine Vorstadt von Paris.

Vom Eiffelturm, der mitten in Paris steht, fährt man zwanzig Minuten mit der Metro bis zur Endstation Eglise de Pantin und dann noch zehn Minuten mit dem Bus bis Bobigny. …“

Und damit sind wir wieder beim aktuellen Beitrag der Rubrik Fridays for Future angelangt. Jede Woche wird an dieser Stelle jeweils ein Buch vorgestellt, das im weitesten Sinne mit den Themen Klima, Umwelt und Frieden zu tun hat – also mit den ganz großen Themen der Erde und dieser Zeit. Heute geht es um ein wichtiges historisches Ereignis, das sich am 20. Juli dieses Jahres zum 80. Male jährt und das, wäre es geglückt, die deutsche und Weltgeschichte hätte anders verlaufen lassen.

2004 veröffentlichte Hans Bentzien im Verlag Das Neue Berlin „Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der Täter und seine Zeit“: Am 20. Juli 1944,12.40 Uhr, detoniert in Hitlers Hauptquartier „Wolfschanze“ bei Rastenburg eine Bombe. Der Attentäter, Oberst Stauffenberg, ist bereits auf dem Wege zum Flughafen. Sein Ziel ist Berlin. Dort will er den Staatsstreich gegen Hitler, der den Anschlag leicht verletzt überlebte, koordinieren.

Gegen Mitternacht wird Stauffenberg hingerichtet.

Das ist bekannt. Wie aber wurde gerade er zum Attentäter, zur Symbolfigur des militärischen Widerstandes gegen Hitler?

Claus Schenk Graf von Stauffenberg - Jahrgang 1907, jüngster Sohn des württembergischen Oberhofmarschalls, aufgewachsen im Stuttgarter Königsschloss, Schwarmgeist, Schüler, im George-Kreis, Kavallerieoffizier der Reichswehr; Generalstabsoffizier in Hitlers Wehrmacht: Hans Bentzien erzählt diese Biografie spannend, neu und kenntnisreich; er entwirft ein umfassendes Bild des Täters und seiner Zeit.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Im gesamten Monat Mai kann das E-Book „Reise zum Schutz des Planeten. Von Eisbären, Bienen und Sonnenenergie“ von Gisela Pekrul kostenlos heruntergeladen werden. Das ist eine Anleitung für alle kleinen Weltretter und die, die es noch werden wollen. Ein Buch, das inspiriert, motiviert und auf spielerische Weise zeigt: Jeder kann helfen und etwas bewirken!

In einer scheinbar ruhigen Parkszene in "Roman und Juliane" von Jutta Schlott, in der Juliane geduldig auf Roman wartet, offenbaren sich tiefe Unsicherheiten und Hoffnungen, die typisch für erste Liebe sind. Hier setzt die folgende Szene ein, in der die beiden sich schließlich treffen.

Als sie in den Park kam, war Roman noch nicht da. Sie setzte sich auf eine Bank, sodass sie die Brücke im Auge hatte, streckte die Beine weit von sich und tat, als ruhe sie sich aus.

Wenn er nun nicht käme. Wenn er nun wirklich nicht käme! Eine solche Beklemmung kroch von der Magengegend in ihr hoch, dass sie sich verbat, weiter darüber nachzugrübeln.

Am Sonntag, um die Mittagszeit, war es leer im Park. Nur ein älteres Ehepaar schlenderte eingehakt vorüber, und ein Junge flitzte mit dem Fahrrad einen Seitenweg entlang, obwohl das Radfahren hier auch verboten war. Wie das Angeln, dachte das Mädchen.

Roman kam im Laufschritt zur Bank. Im selben Moment schien ihr, sie habe nie einen Zweifel gehabt, dass er kommen würde. Ihre Ängste waren verflogen. Schnell stand sie auf und ging ihm entgegen, streckte ihm die Hand hin, noch ehe sie zögern konnten, sie sich zu reichen. Sie sahen sich an, lächelten. Roman machte eine Bewegung, um anzudeuten, dass sie gehen wollten. Sie sah ihn von der Seite an und bemerkte, dass er kleiner war als sie. Nicht viel, aber immerhin kleiner. In der Klasse lachten sie darüber, wenn das Mädchen einen überragte, mit dem sie zusammenstand oder in der Disco tanzte. Juliane schüttelte den Gedanken ab. Als ob das wichtig wäre. Die paar Zentimeter.

Sie gingen auf dem Pfad, auf dem man um den ganzen See gehen konnte. Sie liefen hintereinander. Das Mädchen sah auf seinen Rücken, den die an den Schultern gepolsterte Jacke unnatürlich verbreiterte. Über dem Kragen ein schmaler Streifen seines gebräunten Halses. Die Nackenhaare waren frisch ausrasiert.

Der Junge ging erst zögernd, dann wieder schritt er rasch aus, wurde langsamer ... Manchmal bückte er sich nach einem Stein und schleuderte ihn in den See, der hinter dem Gürtel aus gelbem, vorjährigem Schilfrohr nicht zu sehen war. Oder er zupfte im Gehen ein Blatt vom Ufergesträuch ab.

Allmählich ging er gleichmäßiger, ruhiger. Er sah sich nicht nach dem Mädchen um, und Juliane hätte es auch gar nicht gewollt. Roman schritt nun ohne Hast aus, wie ein erfahrener Wanderer, der seine Kräfte einzuteilen vermag.

In der Klasse sagten sie: Karsten geht mit Sabine, oder Ruth geht mit Ulli. Sie fand es plötzlich zutreffend gesagt: mit einem gehen. Sie ging mit Roman.

Der schweigende Junge schien ihr an diesem Nachmittag fremder. Aus einem anderen Land, einem anderen Volk war er. Er sprach nicht nur eine andere Sprache, er kannte andere Städte, Dörfer und Gegenden, die sie nie gesehen hatte.

Es gab für ihn außer dem Neubauviertel, in dem sie beide wohnten, ein fernes Zuhause, das Juliane voller Geheimnisse und unergründeter Weiten schien. Wie die Lieder, die sie gegenüber auf den Balkons sangen.

Das Mädchen erinnerte sich, dass sie in den vergangenen Sommerferien nachts auf dem Bahnhof gesehen hatte, wie eine Gruppe von Offizieren, Frauen und Kindern zum Zug nach Brest verabschiedet wurde, ebenfalls von Offizieren, Frauen und Kindern. Die Frauen hatten große Tücher umgelegt, obwohl es nicht kalt war. In einschläferndem, eintönigem Rhythmus wiegten sie die kleinen Kinder auf dem Arm. Die größeren saßen zusammengekauert neben dem dunklen Berg, der aus Koffern und Bündeln auf dem Bahnsteig aufgetürmt lag. Als der Zug auf das Gleis geschoben wurde, umarmten sich alle und küssten sich die Wangen. Die Frauen, die hierblieben, und die, die in den Zug stiegen, wischten sich mit den Zipfeln ihrer Tücher die Tränen weg.

Juliane beneidete die, die schon auf den Trittbrettern standen. Weder die Abreisenden noch die Zurückbleibenden verbargen den Kummer, den ihnen die Trennung bereitete. Die Männer schlugen sich beim Umarmen mit der flachen Hand auf den Rücken.

Roman bog vom Weg, der sich um den See schlängelte, ab. Sie gingen lange bergan. Sie kamen durch ein Buchenwäldchen, über das sich schon ein durchsichtiges Blätterdach breitete. Still, sehr still war es dort. Unter den Bäumen blühten Anemonen. Juliane hätte gern welche gepflückt, aber um ihr gleichmäßiges, aufeinander eingespieltes Gehen wäre es ihr leid gewesen.

Sie liefen jetzt nebeneinander. Einmal streiften sich ihre Hände flüchtig.

Als sie den höchsten Punkt der Böschung erreicht hatten, blieb der Junge stehen.

Man konnte von hier fast über den ganzen See blicken. Die Buchten taten sich auf und wurden von entfernteren Landzungen wieder geschlossen.

Juliane kauerte sich ins Gras. Nach einem Zögern ließ sich der Junge neben ihr nieder. Dicht neben ihr. Sie sahen auf das Wasser, sahen sich an und wieder auf den See, auf dem ein paar Angelkähne zu erkennen waren.

Da — Juliane zeigte mit der ausgestreckten Hand auf einen Bussard, der weite Kreise um einen unsichtbaren Mittelpunkt zog. Als sie sich wieder einander zuwandten, machte das Mädchen unwillkürlich eine Bewegung auf den Jungen zu. Sie geriet mit ihrem Gesicht zwischen den dunklen, kratzigen Stoff seiner Jacke und die sehr warme und glatte Haut seines Halses. Betäubt von der Berührung verharrten sie. Juliane spürte die trockenen Lippen des Jungen auf ihrer Wange. Sie zog den Kopf zurück.

Roman sah auf den Boden und zupfte das Gras zwischen seinen Schuhen aus. Sie hielt ihm die Hand fest, die ihr klein und hilflos vorkam.

Er griff nach ihren Fingern. Sie verschlangen sich von selber ineinander.

Im historischen Kontext der Entwicklung der Bauverwaltung und Architektur in Mecklenburg-Schwerin beleuchtet das Buch "Johann Hinrich Preßler 1718-1789. Maurermeister in Ludwigslust" von Friedrich Preßler die tiefgreifenden Veränderungen und die Rolle von Schlüsselfiguren in diesem Prozess. Hierzu gehört auch die wichtige Phase der Übertragung von Verantwortlichkeiten im Bereich des Landbauwesens im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, die den Übergang zu einer staatlich organisierten Bauverwaltung markiert. Die nachfolgende Leseprobe greift diese Thematik auf und führt uns durch die Herausforderungen und Entwicklungen in der Architektur und Verwaltung der damaligen Zeit.

Im Kammerkollegium des Geheimen Staatsministeriums in Schwerin wurde zu dieser Zeit für das Landbauwesen zur Unterstützung der Domanial-Ämter der herzogliche Bau-Inspektor Ernst Christian August Behrens (1750‒1817) vom Amt Hagenow nach Schwerin versetzt. Ab 1783 wird diese Aufgabe dann dem Landbaumeister Karl Friedrich Bentschneider († 1814, mit Stimmrecht in baufachlichen Fragen) übertragen. Von einer staatlich agierenden Bauverwaltung kann noch keine Rede sein. Neben dem bestehenden Hofbauamt Ludwigslust wurden 1809 fünf Baudistrikte festgelegt (ein Baudistrikt für sechs bis zehn Domanial-Ämter) und mit Landbaumeistern besetzt, die für Aufgaben des Landbauwesens zuständig gemacht wurden und die bei ihren Dienstreisen auch auf den privat ländlichen und städtischen Hochbau Einfluss zu nehmen hatten. Mit dem strukturellen Aufbau eines Baudepartements in Mecklenburg-Schwerin 1826 (neben dem verbliebenen Hofbauamt Ludwigslust), diesem dann nachgeordnet die Baudistrikte, erhielt der überaus fähige Oberlandbaumeister Karl Heinrich Wünsch (1779‒1855) die Ernennung zum (ersten) leitenden Baubeamten in Schwerin. Es war der große Schritt in Richtung einer Staatlichen Bauverwaltung. Das vollzog sich letztendlich mit der Bildung von Ministerien, ab Ende 1849 im Finanzministerium mit der dort angesiedelten Abteilung Staatsbauten und Staatschausseen.

Preßler hat vermutlich überwiegend für das Hof-Baubüro Aufträge übernommen, das spätere Hofbauamt. Von dort kamen die Planungen und meistens die zugehörigen Kostenanschläge, vom Herzog zuvor befürwortet, zumindest teils kommentiert. Unter den großen Aufträgen für Preßler sind wahrlich die Teilhabe an den Bauvorhaben Hofkirche und das neue Residenzschloss zu nennen, abgesehen von einigen Wohngebäuden der Quartierhauszeilen Hinter dem Bassin, von Wohnhäusern um den Kirchenplatz, den ersten Zweigeschossern Am Bassin oder auch in der anfangs Großen Straße, heute Schlossstraße. Für die letztgenannten Bauvorhaben liegt die Teilhabe von Maurermeister Preßler im Dunkeln. Vorliegende Einzelrechnungen an die Hofbaudirektion sowie etliche Rechnungsbücher des Hofkabinetts geben im Wesentlichen Auskunft über Leistungen auf den Großbaustellen Hofkirche und Schloss. Herzog Friedrich will zuerst die Hofkirche bauen lassen, denn die Dorfkirche war in einem desolaten Zustand. Das Jagdschlösschen eignete sich vorerst zum Aufenthalt für sich und seinen noch kleinen Hofstaat. Für Entwurf und Ausführung der Hofkirche wurde Hofbaumeister Busch verantwortlich gemacht. Es ist davon auszugehen, dass Busch zuvor nicht nur dem Herzog Friedrich die Gestaltung der erwünschten Bauten erörterte und zur Kostenveranschlagung Stellung bezog, sondern seine Detailplanungen auch jeweils mit einigen Meistern bezüglich praktischer, gestalterischer und rentabler Umsetzung besprach.

Hofbaumeister Busch entwickelte unter Herzog Friedrich eine ungemein lebhafte Bautätigkeit. Im ersten Rechnungsbuch Einnahmen und Ausgaben zum Bau der Kirche hierselbst im Jahre 1765, Ludwigslust 1765, beginnen ab März die Eintragungen durch Kastellan Becker, kontrolliert durch den herzoglichen Bau-Inspektor J. G. Groth. Der Italiener, Maurermeister Anthonio Vanoni (Vanony), begann mit seinen Mitarbeitern nach Vorgaben von Busch den Grundbau und die Fundamentierung, die ersten Maurerleistungen und den umfangreichen Gerüstbau. Bis Ende 1766 noch mit einem geringen Umfang an Bauleistungen für die Hofkirche bedacht, wird Maurermeister Preßler ab 1767 mit einem weit größeren Leistungsumfang als Vanoni mit seinem Handwerksunternehmen bis zur Einweihung im November 1770 gelistet. Es ist anzunehmen, dass Preßler bereits 1766 der privilegierte Meistertitel nach herzoglicher Anordnung zuerkannt wurde.

Das Buch "Von Boltenhagen nach Ahlbeck. Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste. Geschichte und Geschichten für Zugezogene, Touristen und andere Neulinge" von Rudi Czerwenka bietet eine fesselnde Erkundung der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns, indem es historische Ereignisse und lokale Anekdoten miteinander verwebt. In der folgenden Leseprobe wird die Insel Hiddensee vorgestellt, die sich durch ihre einzigartige Kultur und Tradition von anderen Küstenorten abhebt und deren Geschichte tief in der regionalen Identität verwurzelt ist.

Über Hiddensee ist schon oft, ja mehr als genug geschrieben worden. Doch ohne das „söte Länneken“ wäre eine Darstellung unserer Ostseeküste nicht nur unvollständig, sondern auch tadelnswert. Vor hundert Jahren, als sich die meisten Küstenorte schon voll auf das Badewesen eingestellt hatten, zählte Hiddensee allerdings noch zu den unberührten Gebieten. Nur selten verirrte sich ein Fremder auf dieses Eiland. Inselpastor Arnold Gustavs, einer der besten Hiddenseekenner und -schilderer, erzählt von einem Mädchen, das sich bei Urlaubsende mit einem dankbaren „Auf Wiedersehen“ von seinem Quartierwirt verabschiedete. „Ne, Fräulein“, orakelte der Fischer traurig, „Sei kamen nicht wedder.“ - „Aber warum denn nicht?“ fragte es. „Sei starben öwer Winter bestimmt an Rheumatismus.“

Die Einwohner zeigten damals für die sonderbaren Gewohnheiten der Gäste kein Verständnis. Dass man sich waschen musste, war einzusehen. Aber doch nicht jeden Tag! Und dann noch am ganzen Körper! Und obendrein im freien Wasser anstatt in einer Pütt! Es war dagegen ratsam, an der rauen See immer warm angezogen zu sein, am besten auch im Sommer mit fester Segeltuchhose und schafwollenem Pullover. Aber daran hielten sich die Fremden ebenso wenig wie an die Vorschrift, sich nur in Strandhütten umzuziehen und dann in schicklicher Badebekleidung den Strand zu betreten. Im Gegenteil, sie lagen, spazierten oder sprangen auf dem damals noch breiten Sandstreifen an der Hucke bei Kloster nur dürftig oder überhaupt nicht bekleidet herum und hockten wie Affen hoch oben auf dem Kliff. Man ließ sie gewähren, denn sie brachten den Fischern zusätzliche Einnahmen und ordneten sich dem Inselleben und der Natur unter. Letzteres ist von den späteren Hiddenseegästen nicht immer zu vermelden.

Die allerersten Fremden, die die Insel betraten, waren Zisterziensermönche, die hier 1296 ein Kloster erbauten. Sie unterhielten den 1306 von den Stralsundern auf dem Südende der Insel errichteten Leuchtturm, betrieben ansonsten aber nur Feldbau und Fischfang. Nach der Reformation im 16. Jahrhundert verfiel das Kloster und wurde während des Dreißigjährigen Krieges völlig vernichtet. Der Dänenkönig Christian V. zerstörte aber nicht nur die klösterlichen Anlagen, er wollte auch die Eichen- und Buchenwälder, die damals die ganze Insel überzogen, für seinen Schiffbau nutzen. Das wiederum missfiel Wallenstein, Gegner der Protestantischen Union, und er ließ den Waldbestand niederbrennen. Solche und andere Gäste haben der Insel und ihren Bewohnern nichts als Schaden zugefügt; sie sind sicher mitschuldig an dem überlieferten Misstrauen, das die Hiddenseer den Fremden bis heute entgegenbringen.

In "Pierre" von Rudi Benzien wird die kindliche Faszination für Abenteuer und Schatzsuchen lebendig. Nachdem Pierre von seinem Vater "Die Schatzinsel" vorgelesen bekommt, erwacht in ihm der Wunsch, selbst ein Schatzsucher zu werden. Diese Leseprobe erzählt von Pierres aufregender Suche nach verborgenen Schätzen, angeleitet durch eine von seinem Vater gezeichnete Schatzkarte, und offenbart die magischen Momente der Kindheit, in denen die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verschwimmen.

Am nächsten Abend kam Vater an mein Bett.

„Sieh mal, Pierre, das ist ein ganz spannendes Buch. Es heißt ‚Die Schatzinsel‘. Daraus werde ich dir jetzt jeden Abend etwas vorlesen. Willst du?“

Und ob ich wollte.

Als wir das Buch ausgelesen hatten, wollte ich unbedingt auch einen Schatz suchen gehen. „Gibt es heute noch Schätze, die man ausgraben kann?“, fragte ich meinen Vater.

„Sicher gibt es noch irgendwo Schätze“, sagte er. Mit dieser Antwort war ich zufrieden.

Gleich am nächsten Tag nahm ich meinen Spaten und buddelte überall Löcher im Hof und im Sandkasten auf dem Spielplatz. Ich fand Steine, verrostete Buddelformen und einmal sogar eine bunte Glaskugel.

Aber ich wollte einen großen, wertvollen Schatz finden: Perlen, Diamanten, Juwelen, Gold- und Silbermünzen. Dann würden wir keine Sorgen mehr haben. Für Mama würde ich dann viele hübsche Kleider kaufen. Wir könnten in den Urlaub fahren. Und für meinen Vater wollte ich ein Auto mit vier Türen kaufen; damit könnte er sich am Gare de l’Est – dem Ostbahnhof – hinstellen und als Taxifahrer wieder Geld verdienen.

Aber so sehr ich auch buddelte, einen richtigen großen Schatz fand ich natürlich nicht.

Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende …

„Stell dir vor, mein alter Schatzgräber, was ich heute gefunden habe, sieh dir das an“, sagte eines Abends mein Vater zu mir.

Er legte eine Papierrolle auf den Tisch. Eine Schatzgräberkarte! Mann, sah die gut aus, wie eine richtige alte Schatzgräberkarte aus dem Buch „Die Schatzinsel“.

Ganz altes, vergilbtes Papier, an den Rändern ausgefranst und verkohlt. Bäume und Wege waren darauf eingezeichnet. Und an einem Baum war ein dickes rotes Tintenkreuz.

Ich schleppte gleich meinen Spaten aus der Kammer an und wollte, dass wir sofort zur Schatzsuche aufbrachen.

„Langsam, langsam, du wilder Schatzgräber. Heute ist es schon zu spät. Aber gleich morgen früh ziehen wir los. Einverstanden?“

Der andere Tag war ein Sonntag.

Nach dem Frühstück fuhren wir zum Bois de Boulogne, dem Wald von Boulogne.

Und da staunte ich erst mal ganz schön.

Nicht etwa, weil ich auf Schritt und Tritt über vergrabene Schätze gestolpert wäre. Nein, das nicht. Aber auf den Parkwegen ritten fein angezogene Leute auf Pferden spazieren.

So etwas hatte ich noch nie gesehen.

„Was sind denn das für Leute?“, fragte ich.

„Das sind welche, die so viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wohin damit“, sagte mein Vater, und er schien sich nicht gerade über ihren Anblick zu freuen.

Aber wir waren ja schließlich hier, um einen Schatz zu suchen. Und ich dachte mir, vielleicht finden wir wirklich einen Schatz, dann können wir uns auch ein Pferd kaufen und hier umherreiten. Dann setzten wir uns auf eine Bank und begutachteten die alte Schatzgräberkarte genau. Tatsächlich, hinten am Rande der großen Wiese standen ein paar Bäume, die genauso aussahen wie die, die auf der Karte eingezeichnet waren. Der dickste Baum, eine alte, knorrige Eiche, war genau der Baum, der auf der Karte mit dem dicken roten Tintenkreuz gekennzeichnet war.

Wie ein Blitz jagte ich über die Wiese, so dass mein Vater zu tun hatte, mir zu folgen. Zwischen zwei starken Wurzeln fingen wir an zu graben. Das heißt, ich wühlte mit meinem Spaten wie ein Maulwurf, und mein Vater sah schmunzelnd zu.

Und plötzlich stieß ich auf etwas Hartes! Vor Aufregung konnte ich kein Wort sagen.

Ich hob ein kleines Kästchen aus der Grube.

Es war in Pergamentpapier eingewickelt! Und darin klapperte es. Mein Vater öffnete es, weil ich das Kästchen vor lauter Aufregung nicht aufbekam, und hielt es mir hin.

Ein funkelnagelneues Fünf-Franc-Stück lag da drin und eine kleine, ganz alte Münze.

Also ein richtiger Schatz!

Es kann sich keiner vorstellen, wie ich mich gefreut habe!

Obwohl, es reichte nicht, um für meine Mutter ein neues Kleid zu kaufen, auch nicht für ein Taxi, nicht mal für ein Pferd.

Aber daran dachte ich in diesem Moment wohl gar nicht. Schatz ist Schatz.

Ich hatte einen Schatz gefunden!

Für die fünf Franc kauften wir am Nachmittag drei Eis. Eins für meine Mutter, eins für meinen Vater und eins für mich. Was mit der alten Münze passierte?

Da hatte meine Mutter eine prima Idee.

„Ich lass dir da eine Öse anbringen, und dann kannst du sie an einer Kette um den Hals tragen. Das erinnert dich immer daran, dass du mal einen richtigen Schatz gefunden hast“, schlug sie vor. Seitdem trage ich die Kette immer.

Selbst beim Baden behalte ich sie um. Nur neulich, als ich als Spartakus den Löwen Charles besiegte, riss sie beim Kampf. Aber mein Vater hat sie noch am gleichen Abend repariert. Übrigens: Heute weiß ich natürlich, dass damals mein Vater die Schatzgräberkarte für mich gezeichnet hatte. Und am Abend vor der Suche war er zur alten Eiche gefahren, um das Kästchen für mich zu vergraben.

In "Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Der Täter und seine Zeit" von Hans Bentzien wird ein tiefgreifender Blick in die komplexe Zeit des Zweiten Weltkriegs und die Rolle von Stauffenberg geworfen. Die folgende Leseprobe führt uns in die inneren Konflikte und dramatischen Entscheidungen ein, die Stauffenberg während seiner militärischen Laufbahn und im Angesicht des nationalsozialistischen Regimes traf, illustriert durch seine Begegnungen und die schwerwiegenden Überlegungen, die schließlich zu seinem weltbekannten Attentatsversuch auf Hitler führten.

Der Wiederaufbau der Bahnstrecken gestaltete sich mühsamer, als wir gedacht hatten. Die Russen hatten alle Zwischenstationen zerstört, nirgendwo gab es noch Reparatur-Schuppen, nirgendwo frostsichere Wassertanks, nirgendwo Stationsgebäude und intakte Weichenstellanlagen. Die primitivsten Dinge, die zu Hause das Telefongespräch einer Angestellten erledigte, wurden hier zu einem Problem, auch wenn es sich nur um die Beschaffung von Nägeln oder Bauholz handelte ...

Unterdessen wurde die Lage bedenklich. Die Russen waren mit einer kleinen Panzergruppe durchgebrochen und näherten sich Dnjepropetrowsk. Besprechungen fanden statt, was wir ihnen zur Verteidigung entgegenstellen könnten. Es war so gut wie nichts vorhanden, einige Gewehre und ein liegen gebliebenes Geschütz ohne Munition. Die Russen kamen auf etwa zwanzig Kilometer heran und zirkelten systemlos in der Steppe. Es geschah einer dieser in einem Kriege so typischen Fehler. Sie nutzten ihre Lage nicht aus. Eine kurze Fahrt zu der langen Dnjeprbrücke und deren Zerstörung durch Brand - sie war in mühsamer Arbeit in Holz wieder aufgebaut worden - hätte auf weitere Monate die südöstlich bei Rostow stehende Armee vom Winternachschub abgeschnitten.“

Dieser Etappenbericht zeigt, dass die Erkenntnis Stauffenbergs über die Nachschubprobleme und die desolate Lage der Truppe vollauf berechtigt waren. Wie musste es erst in der Frontlinie aussehen, wenn auch dort zurzeit die Kampfhandlungen durch Schneemassen und Kälte reduziert waren! Mit seinen Eindrücken in Südrussland fährt Speer zu Hitler in die Wolfschanze:

„Ein Adjutant kam und bat mich zu Hitler. Es war gegen ein Uhr morgens. Hitler wirkte erschöpft und missmutig. Wir sprachen über die Berliner und Nürnberger Baupläne, und Hitler wurde zusehends frischer, lebendiger. Auch seine fahle Hautfarbe schien sich zu beleben. Schließlich ließ er sich von mir erzählen, welche Eindrücke ich bei meinem Besuch in Südrussland gesammelt hatte, und half mir durch interessierte Zwischenfragen weiter. Die Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der Bahnanlagen, die Schneestürme, das unverständliche Verhalten der russischen Panzer, die Kameradschaftsabende mit ihren wehmütigen Liedern, das alles kam nach und nach zur Sprache. Bei der Erwähnung der Lieder wurde er aufmerksam und erkundigte sich nach deren Inhalt. Ich zog den mir überlassenen Text aus der Tasche, er las und schwieg. Ich hielt die Lieder für einen verständlichen Ausdruck einer depressiv stimmenden Lage. Hitler jedoch war sogleich von dem böswilligen Wirken eines bewussten Gegners überzeugt. Er glaubte ihm durch meine Erzählung auf die Spur gekommen zu sein. Erst nach dem Kriege hörte ich, dass er gegen die für den Druck dieser Lieder Verantwortlichen ein Kriegsgerichtsverfahren angeordnet hatte.

Diese Episode war bezeichnend für sein ständiges Misstrauen. In der Sorge, nicht die Wahrheit zu erfahren, glaubte er, aus solchen Einzelbeobachtungen wichtige Schlüsse ziehen zu können. Daher neigte er immer wieder dazu, untergeordnete Männer auszufragen, auch wenn sie keinen Überblick haben konnten. Solches mitunter berechtigte Misstrauen war geradezu ein Lebenselement Hitlers, das ihn bis in Kleinigkeiten verfolgen konnte. Darin lag zweifellos auch eine der Wurzeln seiner Isolierung von den Ereignissen und Stimmungen an der Front, denn seine Umgebung vermied möglichst den Besuch unzuständiger Informanten.“

Diese Aufzeichnung ist ein interessanter Einblick in die Gedankenwelt des ersten Mannes im Nazireich, von dem Stauffenberg immerhin Ordnung erhoffte. Diese desolate Psyche konnte sich niemand vorstellen! Inmitten von Bunkern träumt Hitler, isoliert in einer Umgebung, der er nicht traut, von der architektonischen Kulisse seiner Siegesfeiern. Sein Misstrauen in den Generalstab, so können wir wohl berechtigt folgern, muss pathologisch gewesen sein, ein positiver Einfluss Haiders war nicht zu erwarten. Wer auch immer an der Spitze des Stabes stünde, er hätte es schwer, Hitler vernünftig zu beeinflussen, und Haider war bereits gebrochen, er resignierte. Hinter diese verzwickten Zusammenhänge muss Stauffenberg im ersten Halbjahr 1942 gekommen sein, darauf weisen einige überlieferte Berichte von Kameraden hin.

Eines Tages kam der Mitarbeiter des Generalquartiermeisters, Oberleutnant d. R. Julius Speer, zu Besuch zu Stauffenberg. Erstaunt blickte er auf ein Hitlerbild, das hinter dem Schreibtisch aufgehängt war. Stauffenberg sah die Verwunderung Speers und erklärte ihm den Umstand folgendermaßen: „Ich habe dieses Bild ausgewählt und aufgehängt, damit alle, die zu mir kommen, darin den Ausdruck der Proportionslosigkeit des Wahnsinns erkennen.“ In ihrem Gespräch berührten sie die innere Lage und auch die Außenpolitik und fragten sich dabei, welche Wendung man den Dingen geben könne, die Maßlosigkeit Hitlers zu steuern. Sie kamen zu keinem annehmbaren Ergebnis, bis Stauffenberg am Schluss des Gesprächs zu Speer sagte: „Es gibt nur eine Lösung. Sie heißt töten!“ Erschrocken über diese Konsequenz, blieben sie bei den näheren Umständen, die sich aus ihr ergeben würden:

„Wir waren uns darin einig, dass die Schwierigkeiten ungeheuer groß waren und dass ein Schritt dieser Art nur von einer Persönlichkeit unternommen werden könnte, die sofort beim Ausscheiden Hitlers die Macht in der Hand hatte, Staat und Wehrmacht unter Ausschaltung aller Parteiinstanzen zu führen. Andernfalls musste ein völliges Chaos entstehen.“

In "Reise zum Schutz des Planeten. Von Eisbären, Bienen und Sonnenenergie" von Gisela Pekrul erforschen wir, wie junge Umweltschützer die Welt um sie herum positiv beeinflussen. Die folgende Leseprobe entführt uns in einen magischen Moment, in dem Kinder lernen, wie tiefgreifend ihre Handlungen die Natur beeinflussen können, und beginnen, ihre eigenen Beiträge zum Schutz unseres Planeten zu leisten.

Die grünen Helden unserer Erde

Während die frisch gepflanzten Bäume noch klein und zerbrechlich waren, spürten die Kinder dennoch eine besondere Energie, die von ihnen ausging. Eines Abends, als die Dämmerung einbrach, saßen Ilijan, Noah und Joshua bei ihrem Lieblingsbaum und beobachteten die jungen Pflanzen. Zu ihrer Überraschung begannen die Bäume zart zu flüstern. Ein besonders mutiger Setzling, der in der Nähe des großen Eichenbaums gepflanzt wurde, sprach leise zu den Jungs: "Vielen Dank, dass ihr uns hier gepflanzt habt. Wir werden groß und stark werden, um dem Planeten zu helfen. Doch wir brauchen die Hilfe aller." Joshua schaute neugierig auf den Setzling. "Wie können wir dir noch helfen?" Der Setzling antwortete: "Erzählt den Menschen die Geschichten des Waldes. Lasst sie wissen, dass jeder Baum, jeder Strauch, jedes Blatt wichtig ist. Erinnert sie daran, dass sie uns beschützen und pflegen müssen, so wie wir sie beschützen." Ilijan sah zu seinen beiden Freunden und sagte: „Habt ihr euch jemals gefragt, warum Bäume so wichtig sind? Nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt?“ Joshua runzelte die Stirn. „Sie geben uns Schatten und sie sehen hübsch aus?“ Noah kicherte. „Das auch! Aber sie tun noch viel mehr. Bäume sind wie riesige Staubsauger für schlechte Luft. Sie nehmen das für das Klima schädliche Kohlendioxid, CO2, aus der Luft auf, das wir ausatmen und das durch Autos und Fabriken in die Luft gelangt. Dann verwandeln sie es mit Hilfe von Wasser und Sonnenlicht in Nahrung für die Bäume und geben dabei Sauerstoff ab, den wir zum Atmen benötigen. Das nennt man Fotosynthese, habe ich in einem Buch gelesen.“ Joshua staunte: "Das ist also, wie die Bäume wachsen! Indem sie das CO2 in Nahrung umwandeln! Aber was geschieht mit dem Kohlendioxid, auch CO2 genannt?" Noah lächelte: "Ein Großteil des CO2 wird in den Stämmen, Ästen und Wurzeln gespeichert. Das heißt, je größer und älter die Bäume werden, desto mehr CO2 können sie aufnehmen und speichern. Sie sind wie Naturarchive, die Kohlendioxid lagern, damit es nicht in der Atmosphäre bleibt." Ilijan fügte hinzu: „Genau! Und je mehr Bäume es gibt, desto mehr Kohlendioxid können sie aufnehmen. Das hilft, die Erderwärmung zu verlangsamen. Deshalb nennt man sie auch Klimaretter.“ Doch dann wurde Joshua nachdenklich. „Aber was ist mit all den Nachrichten über das Abholzen von Bäumen? Vor allem im Regenwald? Warum tun die Menschen das?“ Noah seufzte. „Der tropische Regenwald wird oft als Lunge der Erde bezeichnet, weil er so viel Sauerstoff abgibt und das schädliche Kohlendioxid aufnimmt. Aber viele Bäume werden abgeholzt, um Platz für Felder zu schaffen, auf denen Soja angebaut wird, oder um Weideland für Rinder zu haben. Auch werden viele Bäume für wertvolles Holz gefällt.“ Ilijan fügte hinzu: „Auch in unserer Heimat werden Bäume gefällt, manchmal um Platz für neue Gebäude zu schaffen oder weil das Holz für Möbel oder Papier gebraucht wird. Es ist wichtig, dass wir auf unsere Wälder aufpassen.“ Joshua hatte eine Idee: „Was, wenn wir im Dorf einen Tag des Baumpflanzens organisieren? Jeder könnte einen Baum pflanzen. Damit würden wir nicht nur unsere Umgebung verschönern, sondern auch etwas für das Klima tun!“ Die Kinder waren begeistert von der Idee und setzten ihren Plan in die Tat um. Am „Tag des Baumpflanzens“ kamen alle Dorfbewohner zusammen und pflanzten Hunderte von Bäumen. Noahs Gedanken gingen noch weiter: "Wir könnten eine Waldschule gründen! Dort könnten die Dorfbewohner alles über den Wald, seine Bewohner und seine Bedeutung für die Erde lernen." Die Jungs waren sofort dabei und planten eifrig. Sie bauten im Wald kleine Lernstationen auf, an denen die Dorfbewohner und vor allem die Kinder mehr über das Pflanzenwachstum, die Tierwelt und die Vorteile eines gesunden Waldes erfahren konnten. Mit der Zeit entwickelte sich die Waldschule zu einem beliebten Treffpunkt. Die Dorfbewohner kamen regelmäßig, um die Bäume wachsen zu sehen, die Vögel zu beobachten und die Geheimnisse des Waldes zu entdecken. Die Waldschule lehrte auch die Bedeutung des nachhaltigen Lebens. Familien begannen, weniger Plastik zu verwenden, recycelten mehr und verwendeten umweltfreundliche Produkte. Bauern achteten darauf, den Boden nicht zu überanspruchen und setzten auf biologische Anbaumethoden. Jahre später, als die Bäume hoch und stark waren, erkannten die Dorfbewohner, wie wichtig diese grünen Helden für die Gesundheit des Planeten waren. Der Wald wurde zum Symbol des Dorfes und diente als ständige Erinnerung daran, wie jeder Einzelne zum Schutz der Erde beitragen kann.

Und haben Sie inzwischen die Gelegenheit genutzt, sich an Ihre erste Liebe zu erinnern? Wissen Sie noch, wie Sie sich damals gefühlt und wie Sie sich die Zukunft vorgestellt haben? Und vielleicht hat die erste Liebe auch länger oder sogar bis heute angehalten …

Möglicherweise haben Sie damals – zumindest, wenn Sie inzwischen alt genug für solcherlei Betrachtungen sind – zu DDR-Zeiten eine Weltreise an die Ostsee unternommen und sich dort vollkommen frei und unbeschwert gefühlt. Wie es damals am nördlichen Rand von Mecklenburg-Vorpommern ausgesehen hat, dafür hatte sich Rudi Czerwenka noch vor der Wende interessiert, aufwendige Recherchen betrieben und für Zugezogene, Touristen und andere Neulinge aufgeschrieben. Doch dann kam die Wende. Klar, dass sich damit auch in Mecklenburg-Vorpommern vieles verändert hat. Trotzdem hatte sich der Autor entschlossen, drei Jahrzehnte später an seinen damaligen Texten nichts zu ändern. Und das ist auch ein Grund, sie nach so langer Zeit noch einmal mit anderen Augen zu lesen und sich mit einer kleinen Melancholie und einer Portion Fröhlichkeit an die kleine Weltreise an die Ostsee mit der ersten großen Liebe zu erinnern.

Bleiben Sie ansonsten weiter vor allem schön gesund und munter und der Welt der Bücher gewogen. Die neuen Sonderangebote sind schon zusammengestellt.

Unter dem Titel „Der Paradiesgarten“ steht in der nächsten Woche auch ein Roman von Karl Sewart im Angebot. Darin befasst sich Sewart mit dem Erwachsenwerden. Im Verlauf eines Jahres und dem Wechsel der Jahreszeiten löst sich ein Junge, der in einer kleinen dörflichen Welt lebt, aus seinen Kindheitsträumen und dem Paradies seiner Kindheit. Er entdeckt seine Gefühle und mit ihnen eine andere Lebensphase. Ein Buch, das nicht zuletzt zum Nachdenken über das eigene Leben einlädt, über die eigene Kindheit und das eigene Erwachsenwerden.