【明報專訊】2024年中談移民,是朋友間的指定話題抑或禁忌?是社交媒體流量密碼,還是世界大戰的導火線?前進進戲劇工作坊於6月中演出《月明星稀》,編劇陳炳釗為了蒐集資料走訪英國多地,訪問大約30名移民港人;陳炳釗和前進進多年來的題材和藝術關懷,都跟社會氣氛息息相關,這次探討離散群象的《月明星稀》亦不例外。

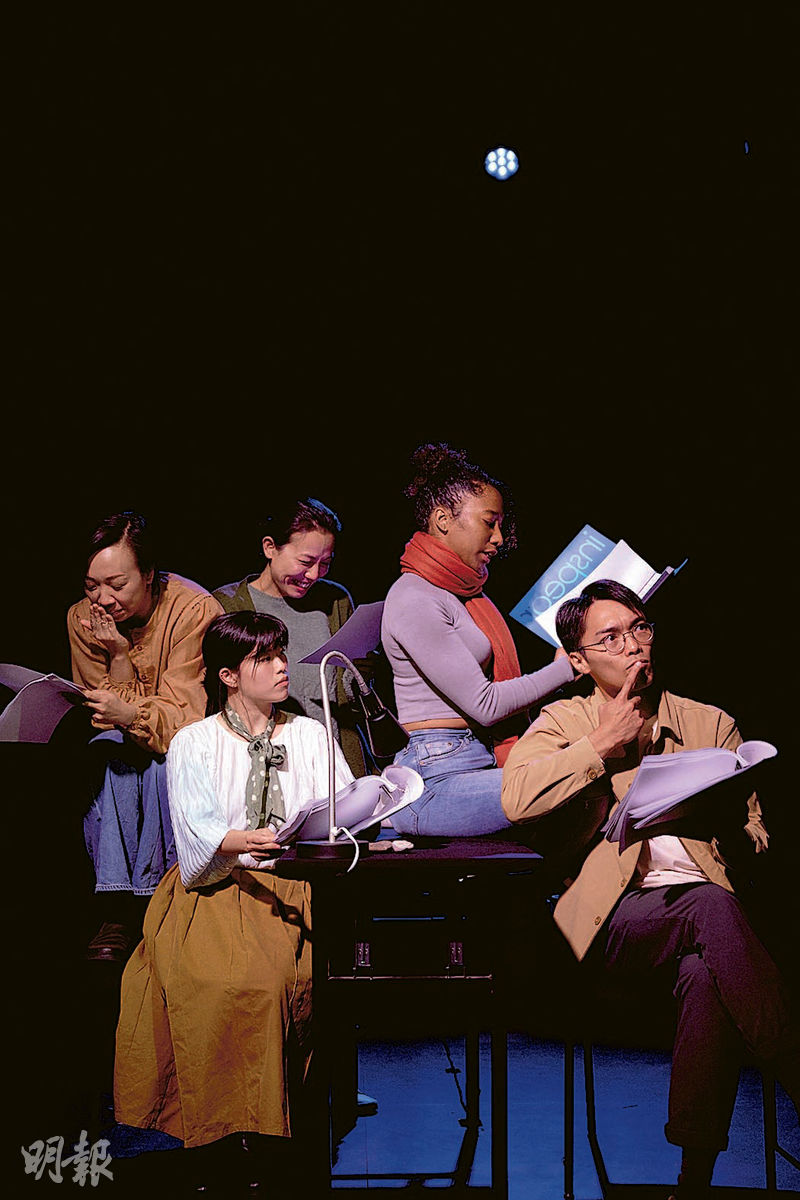

《月明星稀》今年1月舉行讀劇,我找來恒生大學社會學者鄧鍵一一起入場。鄧鍵一和他的研究伙伴和我去年到英國舉行焦點小組討論,從離散公民(diasporic citizenship)的角度,了解移民港人身處香港和英國公民兩者的夾縫中的狀態。鄧鍵一在學院研究香港社會變化,同時亦是前進進的多年觀眾。今次陳炳釗、《月明星稀》演員梁天尺和鄧鍵一坐在一起,討論如何從學術研究和劇場藝術切入移民和社會現實,兩者如何對照和補足。

釗:陳炳釗 尺:梁天尺 Gary:鄧鍵一

釗:2021年開始感到去留的問題在朋友之間浮現,但一直都不太肯定,一來因為移民作為創作題材太貼身,二來雖然自己也間中有移民的念頭,但既然傾向不走,就覺得未找到切入點,到底自己有無資格講移民?是否適合講移民?2022年10月時去旅行,我見咁多人移民英國,那我去英國feel吓見吓朋友,好過去玩。但我一到埗愛爾蘭就中COVID被困民宿,最後只得兩三日在倫敦見幾個朋友。當時我感到好多人都未安頓好,這種感覺有點觸動,創作令我可以資料蒐集為名去多幾次探朋友,跟他們連繫,而且也令我感性上有動力想清楚,究竟我是否想移民。這對我來說很重要,即使決定不走也要處理好自己的感覺,創作就是個好機會。

尺:無想過要走。我覺得自己的成長地面臨重大變化,我終於可以做見證人,終於不是從上幾輩的口中聽說而已。不能說目前的社會改變好吸引,但我想用這個距離見證。剛才釗說的我也很同意,我想藉朋友間這波移民潮來make sure大家的情誼。我們曾經好close,可能要變,是否應多珍惜共聚的時光。約出來大家玩,回顧一些事。回顧的過程除了讀書或玩的時間,有好多去邊玩,玩咩,其實係幾好的過程,在腦海中重新諗一次我住的地方,以前係點。好實在的。以前的舖、商場、餐廳,趁別離前的聚會鞏固。有些不會想起的空間,在回憶變得更實在。反而不會一味情緒化。

//陳炳釗是編劇,自然對創作意念的想法較豐富,就算發言較長,梁天尺總是安靜地看着,每次開口時他總是在認真回應陳炳釗或鄧鍵一之前的內容,所有事他都有聽進去。劇場觀眾經常在不同藝術家的作品中見到梁天尺身為演員的身影,曝光率甚高,35歲的他是陳炳釗多年來的固定班底。他們並排而坐,陳炳釗分享想法時,也總不時側過頭望向梁天尺。

釗:移民這些題目太大,我總會想自己有無位置去討論。例如因為對一件社會大事好有感覺而寫,但我用咁personal的方法回應,這會否有反效果?移民潮第一階段,大家都好有道德立場討論應該去或留,我很清楚不應如此。第二階段是沒有應不應該,每個人都可以選擇去或留,但如果我移民可以做什麼?我是做劇場的,是否到那裏我都可以繼續做?雖然去到我這年紀,差不多60歲,什麼都不做都好恰當,這方面的壓力比年輕人小。他們會考慮為何要走,走之後如何發揮才能。好多劇場界的後台工作者去英國,有些因為覺得英國的後台前景好,移民的原因就混雜好多。於是了解每個人走的原因好複雜,好過辯論該不該移民,這樣想就會更從容,同人傾偈時內心更踏實。

//去年差不多也是這個時候,當陳炳釗在英國訪問移民的朋友,鄧鍵一、我和團隊其他成員出發,在倫敦、雷丁和曼徹斯特三地招募約50人組成8組焦點訪談小組,參加者都是近兩年移民英國的香港人,年齡由20多歲至60多不等。在此前的數年間,他和團隊也有追蹤調查(tracked survey),定期向同一批港人派發問卷,了解他們的變化;他們正是在這個問卷中發現不少人已移居他方。在英國兩星期天氣好得不得了,吃了很多「好西」、看過音樂會,也探訪一些移民的故友。其中一名居於雷丁的友人,特意開車到倫敦為我們打點物資,開長途車載大家到曼徹斯特,中途在伯明翰吃燒鵝。有天我們在牛津出席一場研討會,他下班也趕過來聚餐。

Gary:當時我都好掙扎自己用咩身分睇移民,離散研究在社會科學是個專業範疇,我們當中無人是這方面的專家,但我有種衝動,當時好多移民或留港的爭論,好多情緒,但同時走咗的人有好多糾結。錯過了這個時機就無,回流的回流,安頓的就安頓好。所以不再掙扎自己是否專家,現在要落筆寫先開始驚。但我身為一個學者,正如梁天尺所說,能夠用自己的專業見證時代,我覺得無憾。

準備過程我都有種糾結。我跟這些移英港人心理的距離有多遠?Focus group時你們面對面見到這些參加者,有種感覺是這些都是我們一直熟悉的香港人。但也有些個別的人,你聽他們講香港會聽到很多冷嘲熱諷。我理解是他們想表述自己過得好好。那我們該怎樣看待對方?

釗:一開始覺得要跳出自己的朋友圈採訪,但最後我都是搵朋友,有些朋友或者會告訴我在某城市郊區的誰好多鬱結,但我不會訪問完全不熟的人。熟朋友自己會主動講生活情况,只要他載你一程車,就會告訴你過去一年的生活。我在倫敦有個親戚說可以介紹一個做劇場的朋友,結果後者帶了5個在倫敦讀書的朋友來。(Gary:夠開一組focus group。)

你說到對香港冷嘲熱諷的人,可能因為我太正經,在我面前無咩人咁做。但有移英朋友說他有個圈子,朋友聚在一起總是對香港冷嘲熱諷。如果我知道的話我會避開,因為這只是一個階段,所以我不太上心。

//鄧鍵一團隊訂了幾大箱熱浪和紙包檸檬茶去英國派給參加者,據了解它們都是英國吃不到的味道。每次focus group完結時開箱,幾乎所有人都驚呼起來。

Gary:除了有一個人說英國的薯片好食過熱浪,呢個真係觸碰到我底線(笑)。但有人拎到熱浪即刻喊,他們都覺得這是很窩心的事。

釗:我感覺到我要搵的是他們在不穩定的狀態中生活的質地,例如衣食住行和人與人之間的關係。有次坐朋友車,3個人一齊傾剛剛食完飯的朋友,一齊comment第4個人,話佢過到來仲繼續點點點,他們是出於關心地comment。這個環境之下的人際關係,他們的生活質地,點睇自己、身邊的其他移民和在港沒有移民的人,這些我覺得好吸引。當他們跟我聊天時,他好想表達自己克服困難的過程,好需要別人聆聽自己真係克服到,即是一種說好移民故事。但轉一個彎又好想你聽到煩惱和憂慮。

//陳炳釗將被訪者的掙扎的總體感覺,轉化成劇中四條主線:一條是移民後相依為命的奶奶和新抱麗儀,以及在西班牙工作的兒子;第二條是生活在圍村的三姊弟妹;第三條是在柏林生活得捉襟見肘的太初和Genesis;第四條是中年作家何滅。

釗:例如戲中奶奶和麗儀雖然好close,但總是相敬如賓,互相稱讚大家都好努力地生活。有時真係要咁,這是環境形成的人際關係。我好在意捉緊這些總體的狀態。

//前進進多年來的創作,有一條叫做紀實劇場的主線,除了題材具社會性,取樣和資料蒐集方法亦帶有研究精神。例如2018年《會客室Best Wishes》將100個香港人的訪問拍成短片,觀眾走入劇場看見100個熒幕,他們可隨意走到熒幕前聆聽任何人的故事;2021年跟德國RP劇場合作《100%香港》,根據香港人口普查的統計數字,找出100個在年齡、住屋、性別等方面反映香港人口結構的市民,在舞台上玩一連串社會實驗,當時四場演出爆滿,反應甚佳。「真實」在陳炳釗和前進進歷年來的創作,似乎扮演重要角色。鄧鍵一身為社會科學學者,一手做訪問、焦點小組(focus group)這種質性研究,跟不同人聊天,另一手做量化研究,分析問卷以至其他不同的數據。他記得兩年多前看《100%香港》帶來的震撼,以及藉研究了解真實的啟發。

釗:我覺得劇場的真實感是通過不同元素互動產生,可能是兩個角色,或者角色與其他事互動,就會建立真實。《100%香港》大家都話好好睇,我覺得不是因為好真實,而是用一些不太真實的劇場方法混和真實的東西。好似我睇緊戲劇,同時又在對照劇場外的世界,這個來來回回的過程是好好的享受,是種很吸引的真實。如果有個劇場的真實力量好多,應該因為它能帶你出去劇場,又帶回來。

Gary:做量化研究經常被人批評將人變成數字,《100%香港》將數字成變成人出現在你面前。平時如果光是present數字,永遠有堆叫做「其他others」無人理。《100%香港》的舞台上,100個人當中的少數如釋囚、同性戀者走出來,他們是統計上的others,但你見到有血有肉。我們平時成日講社會有好多唔同的人,這句是廢話;學術研究要有重點,如果重點是社會上有很多不同的人,這並不可行,但劇場可以傳達這個信息來打動人。《100%香港》讓我發現原來數字可以咁處理。

//剛剛釗所說的,令我想起很多不同演出混和的感覺,你剛才說劇場中的真實有種介入。例如我一開頭說我做移民focus group時,我在思考他們和我的距離和關係是什麼。1月我帶住這種情緒去睇《月明星稀》讀劇。做focus group時我要直面移英港人的情緒,因為在研究中這些情緒就構成他的身分認同,有時他們的情緒令我困惑,有很複雜的感覺,但研究需要我要保持距離。我覺得《月明星稀》的感動之處是,你可以提煉很生活化的事,拉近我跟移民的距離,可以暫時放下困惑的感覺。你提煉出來的東西是真實的,反而令我平衡番。所以我說對真實的介入,意思是每人都會用主觀角度理解的事實,這種主觀角度與事實之間的互動,需要其他幫助和介入。我覺得《月明星稀》做到這個任務。你說戲劇令人在劇場和現實間彈出彈入,我想起2016年頭睇《午睡》(陳炳釗編劇關於火紅年代後學運領袖狀況作品),一散場離開大會堂就見到填海中的皇后碼頭,忽然有時空錯亂的感覺。

釗:我都記得,當時已知差不多要拆了,已經圍封,可能對出仲見到碼頭,但中間有條馬路,我都有呢種怪怪哋的感覺。

//身為前進進的觀眾,這十年來入劇場都給我一種在真實中彈出彈入的感覺,觸及移民、社會分化、城市保育、社會運動等議題。這些都是在媒體、書本讀到,甚至研究時思考的議題。我想要更看清世界,但在劇場和藝術之間接觸這些議題,反而覺得有種奇異的觸動,令我更接近真實

釗:可能現在的環境太複雜,令我們渴求跟真實互動。無論劇場和其他藝術形成,讓觀眾真實和藝術處理兩個層次之間不斷轉換,反而有好多空間咀嚼真實感,慢慢看到更多。

梁天尺飾演的作家中年作家何滅是所有角色中最抽象的,我特登咁寫。我覺得……或者我代入返,不是我自己,但好似我這種對文化有要求又沒有太多家庭包袱的人,他們在去留之間思考什麼?這是我想寫的。(為何想寫?)點解呀……

//陳炳釗一邊整理思緒一邊解說。

釗:因為我覺得……覺得整個香港戰後其中一條線都在累積對香港的論述。例如我1985年大學畢業,由龍的傳人到無政府主義,都在論述我們這種知識分子或文化人在香港可以做什麼。於是我會想像這種人移民後的狀態,基調是絕望的,所以何滅是個絕望的角色。

//你是否在想像自己移民會點?

釗:唔,無。我會想像有些人移民會陷入這個狀態,但自己移民後會否如此,我覺得不一樣,我估有些情緒可以克服到。例如犬儒的情緒,去或留都有,去或者會更強。我有想像其他人的(笑)。

//你說懂性開始就思考身分認同和自己在香港的位置。何滅在意的也是這些?

釗:上一個十年,一些嬰兒潮作者出了一堆香港歷史書,我覺得有種焦慮想要論述香港是什麼?移民之後這個論述會如何發展下去?現在這種香港論述被打斷了,過往的不再適用,我想像如何滅好執着地想要延伸這論述,但短期內不可能做到,所以好絕望。我將好強烈的情緒放在何滅這角色身上。因為我覺得文化人或知識分子可以放大他們的絕望,知識分子好似我可以寫這些(細聲自己笑)可能係啦,或者最尾都係我自己,批判自己好過嘲笑其他人。如果寫奶奶絕望,就好似將自己的絕望加諸其他人身上。

Gary:剛剛釗提到知識分子的論述,我覺得也視乎我們有多少故事用來論述。例如以往一套香港有一套論述,例如講難民思維和家庭功利主義,好難完全擊潰。而現時的情况是,大家要繼續蒐集和整理資料,因為還未有確定的論述。

釗:連故事都未有好多。我認為應先有故事才有論述。現在未是時候歸納。

Gary:由一年前做focus group和釗同一時間做訪問,一年後的今天大家對回港的掙扎也少了。當時focus group有人提到要返香港,有些人會反白眼盯着他。現在有一部分人比較舒坦地說,我頂唔順想返香港,我覺得這樣比較似一個尋常人。尋常的意思,之前因為好宏觀的大環境迫使他要做一個很個人的決定,中間需要很多說法梳理這個決定和堅持。如有朋友說在英國濕疹很嚴重,過了兩個冬天就受不了,這是很實在的個人考慮。如果他能擺脫一些宏大的包袱,個人會舒服咗。

//想不想已移民的人看到《月明星稀》?

釗:想㗎,但也有尷尬……我想有機會巡演讓廣大的移民家庭看到。而且我有個信念,否則我覺得大家之間的對話好重要,心境好需要連繫。留低和離開的人的連繫,我相信將會是香港文化好重要的一部分。

尺:我也在想,移民來看《月明星稀》會否覺得尷尬,好似自己被人議論。《月明星稀》的角色包含了不同的移民原因,也有不同的階層,態度也不一樣。如果觀眾對演出有反應,正因為當中的描述真實,要移民安頓後再一次面對這個問題,可能會有點震撼,甚至起身離場也不出奇。

釗:如果他們體諒到這種尷尬,看到不同的移民故事,也是一種釋懷。跳出來。而我猜對一般思考是否要移民的觀眾,戲劇可以提供一些情感的參照點。

尺:我覺得人面對生離死別、創造和破壞、恐懼和憤怒,我們在一個地方都可以經歷,但當時空拆開,情緒可能疏導得更快,不受物理空間困囿(釗:係㗎、係㗎)。如果生於此地死於外地,感情流動會否有更大的視野,去看待情緒,不要繼續沉溺?

釗:雖然溝通好似好方便,但身處兩地,人的情感理解好慢。可能我還停留在被訪者去年夏天的狀態,他們已改變但我已跟不上。另一方面他們對香港的印象已變得模糊,所以鬱結更難對照。好似尺講,觀眾有反應情感先可以血液循環。劇場和藝術創作提供一種距離感睇事情,舒解沉溺和鬱結,讓情緒重新流動。