Quels sont les films qui parlent de journalistes ? Il y en a beaucoup. Parce que le cinéma est un art qui entretient un lien fort avec la réalité, il entretient également un lien fort avec le journalisme ; plus encore, « le cinéma a accompagné l’évolution du journalisme et les questions qu’elle soulève », écrivait Grégoire Cornet en 2021 dans un mémoire consacré aux représentations du journalisme et des journalistes au cinéma(Cornet 2021). Selon lui d’ailleurs, « la représentation du journalisme s’est vite traduite par une question centrale et récurrente : le rapport des protagonistes à la vérité ». Et parmi ce qu’on considère comme « les meilleurs films de tous les temps », l’un d’entre eux parle justement de journalisme, et ce même à plusieurs niveaux : Citizen Kane.

Cette analyse est issue d’un devoir sur la fictionnalisation des journalistes dans le cadre du cours de Rhétoriques journalistiques de Jean-Baptiste Legavre donné en master Médias, Langages et Sociétés à l’Institut Français de Presse.

À lire également : Citizen Kane : l’homme, même devenu fou, revient toujours aux choses les plus simples

D’où vient Citizen Kane ?

Pour comprendre pourquoi Citizen Kane représente les journalistes comme il le fait, il faut sans doute s’interroger sur la conception des médias de son principal auteur, à savoir Orson Welles. Né en 1915, il était un artiste aux multiples casquettes : acteur, réalisateur, producteur, scénariste, metteur en scène ou encore écrivain(Orson Welles 2024). Son plus grand film sort en 1941 et est tourné l’année d’avant, alors qu’il n’a « que » vingt-six ans.

L’inspiration du personnage de Charles Foster Kane est évidente : il s’agit du magnat de la presse de l’époque, William Randolph Hearst. D’ailleurs, ce dernier a utilisé ses propres journaux pour empêcher le film de gagner en popularité, en interdisant à ses journaux d’en parler.

Orson Welles et les médias

La sociologue Sonia Dayan-Herzbrun rappelle l’histoire d’Orson Welles et des médias dans son ouvrage Le Journalisme au cinéma(Dayan-Herzbrun 2010). Elle rappelle notamment l’épisode du faux reportage sur l’attaque de Martiens sur le sol américain en direct à la radio en 1938 à la veille de Halloween, qui avait trompé nombre d’auditeurs. Pour elle, « le jeune Orson Welles venait de faire l’expérience à la fois du pouvoir des médias et de la possibilité de manipuler les masses. »

Welles et Kane ne partagent pas qu’un visage dans Citizen Kane

Dans un certain sens, Orson Welles et Charles Foster Kane ont quelques points communs : tout d’abord, ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, pour la simple et bonne raison que l’un incarne l’autre dans le film. Mais ce qui transpire dans la personnalité de Welles, c’est son envie de tout contrôler : la manière de faire, les informations. C’est ce qui a rythmé la production de son long-métrage d’ailleurs.

Aussi, alors que Kane s’improvise journaliste, en un sens, Welles s’improvise comme réalisateur. C’est ce qu’explique Pacôme Thiellement dans une chronique sur Blast(Citizen Kane, le secret du pouvoir 2024) : « Orson Welles parle de lui à travers son personnage principal. Il reconnaît, de façon provocatrice et juvénile, ce qu’il est en train de faire : un film où il essaie toutes les idées qui lui passent par la tête. » Tel un journaliste, Welles a construit son scénario sous la forme d’une succession de flashbacks, en évitant de perdre le spectateur grâce à un résumé de la vie de Kane au tout début du film sous la forme d’actualités façon reportage diffusé au cinéma. Dans leur Grammaire du cinéma, Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin notaient que « le commentaire de cette nécrologie filmée est volontairement écrit dans un style empathique et mondain qui, en fin de compte, ne dévoile rien sur le personnage, sinon des évidences et des ragots. »(Grammaire du cinéma [sans date]) Pour Welles, c’est le moyen de faire rentrer le spectateur dans son histoire sans jamais vraiment le perdre. Mais pour les journalistes qui ont conçu cette nécrologie, c’est surtout une source d’insatisfaction qui va les mener à creuser plus loin dans la vie de Kane.

Comment écrire la nécrologie de Charles Foster Kane ?

Citizen Kane raconte avant tout (ou tout du moins) le travail de Jerry Thompson, un journaliste du News on the March. Le film s’ouvre en fait sur un reportage du journal façon presse filmée, avec une voix-off, des images d’archives et plusieurs cartons comme dans le cinéma muet. Ces cartons coupent la vie de Kane en plusieurs parties. C’en est presque un pastiche, comme l’analyse Sonia Dayan-Herzbrun(Dayan-Herzbrun 2010).

Les journalistes n’en sont toutefois pas satisfaits, lors d’une conférence de rédaction. Les journalistes, comme peut-être à chaque fois qu’ils doivent écrire à des vivants sur des personnes décédées, se retrouvent face à la difficulté de concevoir une nécrologie. Dire que Charles Foster Kane est mort et faire un court résumé de sa vie, ce n’est pas intéressant et c’est quelque chose qui sera de toute manière dans tous les autres médias. La rédaction du News on the March le sait : « Dire ce qu’il a fait ne suffit pas. Il faut expliquer le personnage. » C’est alors que la rédaction en chef charge Jerry Thompson d’enquêter sur le dernier mot de Charles Foster Kane : « Rosebud », ou « Bouton de rose » en français. C’est l’angle qui fait tout, celui qui intrigue, jusqu’à intriguer les journalistes. Pourquoi a-t-il prononcé « Bouton de rose » pour dernières paroles ?

Pour cela, il n’y a apparemment qu’une chose à faire : aller interroger l’entourage de celui qui était l’homme le plus riche du monde. Pourtant, ce n’est pas facile : Charles Foster Kane était aussi un homme de médias, qui savait contrôler son image, et les informations à son sujet, étant donné sa position, et par sa personnalité. Pour le chercheur Matthew Ehrlich, « la plupart de ce que le reporter Thompson rassemble comme informations sur Kane semble juste et superficiel, mais Thompson reconnaît qu’il n’a pas réussi à dépeindre le véritable portrait de l’homme. »

La tâche est plus ardue que prévue, évidemment. Tous les journalistes vont interroger les mêmes proches du personnage, ce qui fait que ces personnes sont sursollicitées. Lorsqu’il rencontre pour la première fois Susan Alexander, la deuxième femme de Kane, celle-ci dit à Jerry Thompson : « Va-t-on me laisser tranquille ? Mes affaires ne regardent personne. […] Partez. Partez. » C’est là qu’il faut savoir se démarquer pour pouvoir amadouer les témoins et poser ses questions. Jerry Thompson n’y arrive le plus souvent qu’avec une seule technique : parler des derniers mots de Kane. C’est ce qui déclenche l’intérêt de ses proches, qui eux aussi sont à la recherche de la signification du « Rosebud ». D’un autre côté, les proches sont parfois déjà décédés, : c’est le cas de Walter Parks Thatcher, le conseiller financier de Kane, celui qui a racheté l’emplacement de la mine d’or à la mère de Kane, ce qui a permis à ce dernier de devenir riche. Sans lui, pas de magnat de la presse. Pour cela, Jerry Thompson se trouve face à un obstacle : les restrictions imposées par ce qui ressemble à un centre d’archives, alors qu’il souhaite consulter les mémoires de Thatcher. Si le personnel semble obligé de l’aider, il ne semble pas enclin à le faire : consultation sur place uniquement, restrictions sur les parties consultables, surveillance constante et horaires restreints. L’ouvrage Le journalisme au cinéma réfléchit comme ceci la nécrologie qui sert de fil rouge au film : « le caractère éclaté des témoignages fait apparaître tous les aspects contradictoires de Kane. Ces contradictions sont, nous fait comprendre Welles, inhérentes à l’exercice du journalisme. »

L’autre problème auquel doit faire face Jerry Thompson, c’est l’absence de trouvailles. Au final, la vie d’une personne à propos de laquelle on rédige une nécrologie est sans doute trop grande pour en percer le secret rapidement. Même le mystère irrésolu du « Bouton de rose » paraît inutile : « Je ne crois pas qu’un mot puisse expliquer la vie d’un homme », prononce Jerry Thompson à la fin du long métrage. On pourrait néanmoins considérer qu’une nécrologie, c’est comme l’un des puzzles de Susan Alexander, la femme de Kane, auquel il manquerait une pièce dans le cas de Charles Foster Kane, à savoir : à quoi correspond « Rosebud » ? Un mystère auquel seul le spectateur a accès, grâce à l’omniscience généreusement offerte par Orson Welles.

Le journalisme, moins qu’une passion, une industrie

Quand Charles Foster Kane arrive à la majorité et qu’il peut utiliser la fortune issue d’une mine d’or dont il possédait le terrain, il décide d’investir son argent et lui-même dans un journal nommé The Inquirer. Pourtant, l’information de la population américaine n’est même pas sa motivation. Il se dit simplement que « ce serait amusant de diriger un journal » et ne cache pas son incompétence : « Je n’y connais rien. Je dis ce qui me passe par la tête. » Pourtant, il prend son rôle très à cœur : arrivé à la rédaction, il prend place dans le bureau du rédacteur en chef Carter pour y vivre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et non douze heures comme les autres salariés. Il décide d’une nouvelle ligne éditoriale.

Un jeu apparemment très amusant, puisqu’au début du film, au moment de la mort de Kane, le News on the March dit ceci : « Plus encore que par ses journaux, Kane captivait ses 44 millions de lecteurs par sa personnalité ». Malgré des débuts modestes dans l’industrie des médias, l’homme d’affaires s’est transformé en magnat de la presse avec rien de moins que trente-sept quotidiens, deux syndicats ainsi qu’un réseau de radio. Néanmoins, si le journalisme est une industrie, c’est aussi pour le pire, quand bien même le pire n’est qu’économique. Ses journaux ont aussi été frappés par la crise économique de 1929, la Grande Dépression, tout comme le reste de ses entreprises. Le News on the March rappelle : « Onze de ses journaux fusionnèrent, d’autres furent vendus. Mais Kane et ses journaux demeuraient populaires. » Le tout alors qu’au départ, l’Inquirer lui faisait perdre un million de dollars chaque année, sans que ça ne l’inquiète du tout.

Son histoire avec le journalisme démarre donc réellement lorsqu’il rédige sa « Déclaration de principes », équivalent à la charte déontologique qu’on retrouve aujourd’hui dans de nombreuses rédactions. Elle est publiée en première page de son journal, avec pour promesse : « Pas de secret pour nos lecteurs », raconte-t-il à ses journalistes. Sa profession de foi indique : « Mes concitoyens auront un journal qui les informera complètement et honnêtement. Je me ferai aussi le champion de leurs droits de citoyens et d’hommes. ». À l’occasion de cette première publication, il refait quatre fois le journal et retravaille particulièrement la première page : « Je veux faire quelque chose au-delà des photos et de l’impression » ; il souhaite rendez son journal indispensable. Alors, Kane est grand, physiquement, mais aussi montré comme tel par la mise en scène. Pour Yannick Vallet, « La séquence de Citizen Kane où Charles Foster Kane rédige sa profession de foi » est filmée « en contreplongée qui, à l’évidence, a été utiliser pour magnifier ce personnage »(La Grammaire du cinéma – De l’écriture au montage – les techniques du langage filmé 2016). Le procédé de la contre-plongée donne dans le film principalement une grandeur et une puissance à Charles Foster Kane. D’un autre côté, on peut considérer que cette mise en scène l’enferme et montre les plafonds de son empire (sa rédaction, son palais, etc.). En un sens, s’il est le plus élevé des hommes, il est coincé comme les autres. D’ailleurs, Citizen Kane est un des rares films (à l’époque du moins) à filmer des plafonds lors des scènes tournées en contre-plongée. Briselance et Morin rappellent en effet que les comédiens avaient la plupart du temps au-dessus de leur tête des passerelles et des projecteurs de studio(Grammaire du cinéma [sans date]).

D’un autre côté, il laisse aussi place à des « ragots » (mot du rédacteur en chef Carter) comme une disparition mystérieuse et prône l’importance de la titraille, surtout et essentiellement de la Une, quitte à ce que ça ne plaise pas aux journalistes. Il se dit même prêt à faire passer l’un de ses salariés comme détective du « Central Office » afin d’aller soutirer des informations. Voulant le contrôle sur tout, il surveille également de près ce que publie la concurrence et comment elle le fait. Son rédacteur en chef se rebiffe au départ : « Ce n’est pas notre rôle de rapporter les ragots des concierges. Si ça nous intéressait, le journal n’y suffirait pas ». Ce qui ne fait pas du tout peur à son nouveau patron : « C’est ce à quoi nous nous intéressons, désormais ».

La presse comme arme économique et politique

Charles Foster Kane possède une double casquette : celle d’homme d’affaires et celle de journaliste. Pour lui, l’une n’empêche pas l’autre, au contraire. Au début du film, il dénonce dans l’Inquirer les conditions de travail dans une société de chemins de fer dans laquelle il possède de nombreuses actions. Il dit alors à son conseiller financier : « Ce Kane est un fouineur » et est prêt à poursuivre ce journaliste, à savoir lui-même. Pourtant, il envisage petit à petit la presse comme un moyen de rondement mener ses affaires économiques.

Le News on the March qui annonce le décès de Charles Foster Kane n’est pas aveugle : sa presse lui a permis de récolter des voix et d’être puissant en tant que candidat aux élections pour devenir gouverneur de l’État de New-York. Finalement, c’est à cause de la presse (plus que d’un manque de morale) qu’il ne sera pas élu. Alors qu’il voulait se faire aimer par tous les moyens : médiatiques, politiques, ce sont ces mêmes moyens qui font qu’il est détesté par beaucoup de ses concitoyens.

Une volonté politique exprimée discrètement dans les médias peu après ses débuts au The Inquirer. Après un séjour en Europe, il revient à la rédaction de manière expresse au bras d’Emily Norton, alors nièce du Président des États-Unis. Une fois marié avec elle, il n’hésite pas à critiquer le Président lui-même, alors qu’il est l’oncle de sa femme. On ignore si c’est réellement à des fins politiques ou simplement pour embêter sa femme qu’il supporte de moins en moins : ce n’est malheureusement pas dit ou sous-entendu dans Citizen Kane.

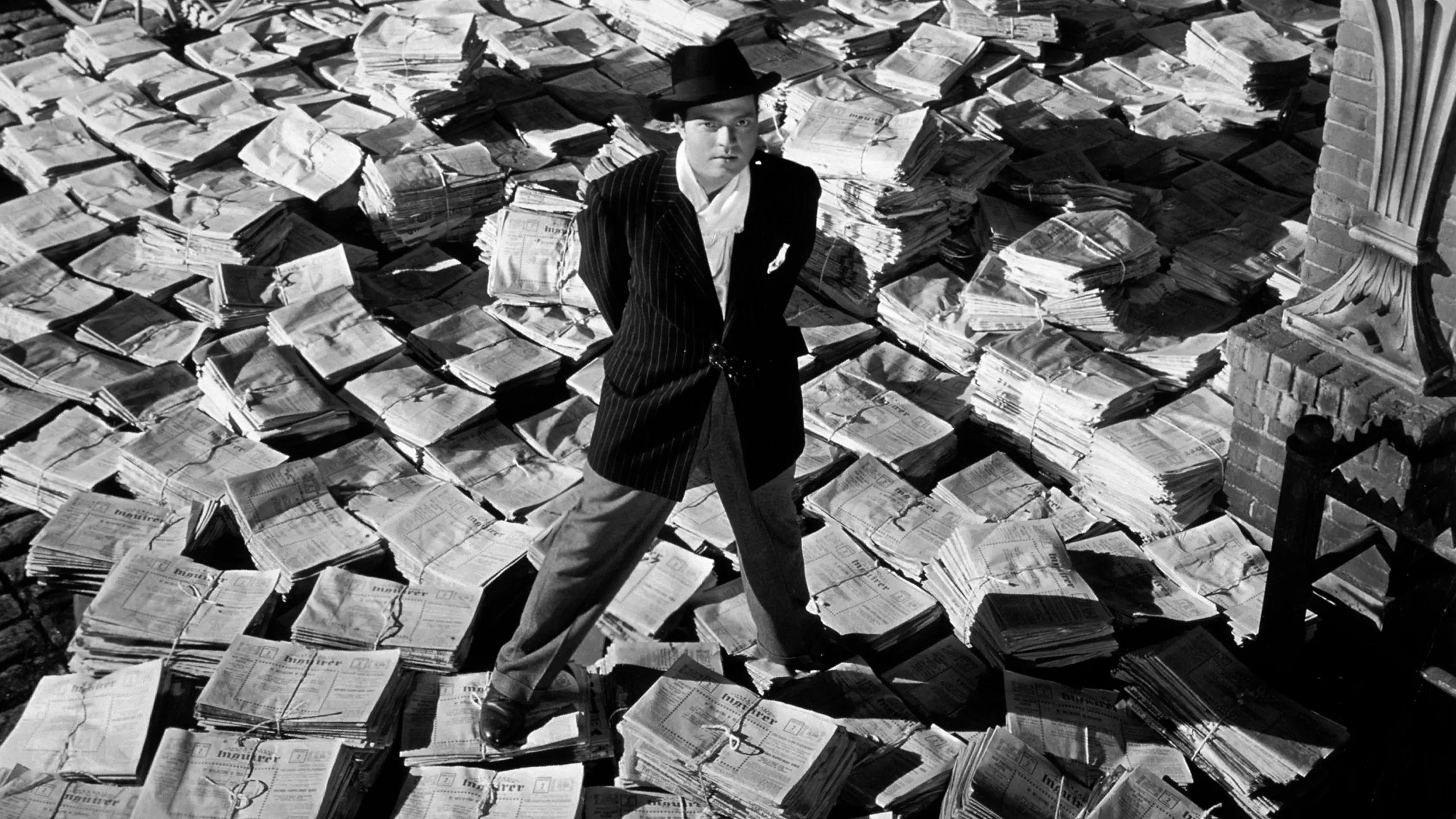

Orson Welles a produit une image, inspirée du scénario de Citizen Kane où l’on voit le réalisateur, ou Charles Foster Kane, sur des piles de l’Inquirer sur lequel figure la déclaration de principes. Comme le note Sonia Dayan-Herzbrun(Dayan-Herzbrun 2010), cela lui sert « de piédestal pour la conquête d’un pouvoir que l’argent ne suffit pas à conférer : la maîtrise de l’opinion et le pouvoir politique. »

Quand le « journalisme » s’arrange avec la réalité dans Citizen Kane

Beaucoup de longs-métrages racontent les épopées de journalistes sur le terrain, leur recherche de sources, la vérification des faits, le travail acharné pour rendre un « papier » à temps. Citizen Kane, non : pire, il représente certains journalistes qui tronquent la vérité dans leur propre intérêt. Malgré les promesses faites par Kane aux débuts du film, la déontologie journalistique dont The Inquirer se vante se voit tordre. Exagérations des faits et polémiques, le journal pâti des volontés de son patron. Il n’avance pas ses sources et demande justement à ce qu’on prouve le contraire de ce que son premier journal raconte.

Kane recrute ses amis pour écrire dans son journal et débauche même les journalistes de son grand concurrent, le Chronicle. Aux débuts de The Inquirer, il nomme au poste de critique dramatique son meilleur ami, à savoir Jedediah Leland, sans se poser la question de son expertise. Au départ, The Inquirer tire à 26 000 exemplaires, alors que le Chronicle arrive aux 495 000. Le tout pour une équipe composée des meilleurs journalistes de la ville, qui a pris vingt ans à se constituer. Avec sa fortune, Kane arrive à les convaincre en six ans : il les réunit tous et devient le journal le plus lu de New-York : 684 000 exemplaires. Cependant, il peut aussi licencier ses journalistes comme il l’entend, au moindre faux pas : c’est ce qu’il fait d’ailleurs avec son ex-meilleur ami, Leland.

En effet, ce dernier est le plus critique à l’égard de The Inquirer. Il se demande rapidement si les journalistes venus du Chronicle seront fidèles au journal, s’ils ne vont pas le changer en secret. Après le mort de Kane, il se confie au journaliste du News on the March : « Je n’ai jamais cru l’Inquirer ». Après la débâcle de Kane aux élections pour devenir gouverneur, Leland n’a plus confiance en son ami et le convainc de le transférer à la rédaction de Chicago du même journal, ce que Kane accepte. Quelques années plus tard, Kane fait construire un opéra pour sa nouvelle femme, Susan Alexander, prétendue cantatrice. Leland assiste à sa première représentation et compte écrire un article très critique. Il ne le termine pas, sombrant dans l’alcool et s’endormant littéralement sur son papier. Kane le découvre et poursuit son travail : il rédige à sa place une critique qui descend la pièce d’opéra, ainsi que sa femme, signant l’article du nom de Jedediah Leland avant de licencier ce dernier. Mis à part la manipulation du lectorat en changeant le nom du véritable signataire de l’article (et en ne prévenant pas Leland), Kane retrouve tout de même une certaine honnêteté « journalistique » en respectant un eu plus le public.

L’interventionnisme de Kane dans ses journaux

Ce que fait Kane avec cet article contre sa femme, c’est mélanger sa vie personnelle avec sa vie professionnelle : une énième intervention dans sa rédaction, en mettant de côté la déontologie au profit de ses propres émotions. Cependant, critiquer sa femme, c’est aussi se ridiculiser lui-même : il a quand même construit un opéra uniquement pour elle, les autres ne voulant la produire. Plus tard, alors que la carrière de Susan Alexander est débutée et qu’elle tourne dans tout le pays, il s’arrange pour avoir des articles dithyrambiques dans sa presse. Pour illustrer cela, Welles met en place un « montage par épisodes » ou « montage-séquence », un procédé cinématographique assez courant qui permet d’exprimer en un court laps de temps une action qui s’est déroulée sur une certaine période de temps. Comme le notait le Café des images(Citizen Kane | Analyse de séquence : le suicide de Susan – Cinéma Café des images [sans date]), « la tournée de Susan est ainsi relatée de manière elliptique par une série de plans brefs sur ses prestations scéniques, reliées entre elles par des fondus-enchaînés sur les manchettes de journaux faisant l’éloge du prétendu triomphe de la cantatrice. » Cela permet même à Orson Welles de dénoncer le « journalisme jaune », à savoir une presse qui tombe dans le racolage avec des sujets de faible qualité, mais qui tapent à l’œil. C’est d’ailleurs ce dans quoi tombe Charles Foster Kane lorsqu’il reprend les rênes de l’Inquirer : il veut du sensationnalisme à tout prix. Ici, il créer un faux succès « à des fins de manipulation de l’opinion publique. »

Ce mélange des genres remonte en fait aux débuts de la carrière « journalistique » de Kane. Le journal The Inquirer mange d’office sa vie personnelle : il vit au départ au sein même de la rédaction. Après avoir épousé sa première femme, il déménage, mais passe quand même de plus en plus de temps au journal, au grand dam de son épouse.

Il ne voit rapidement plus les médias et le journalisme comme des moyens de rendre les États-Unis « meilleurs », mais comme un investissement profitable, aussi bien en termes de rentabilité économique que de rentabilité d’image et de construction de l’opinion publique. S’adressant au professeur d’opéra de sa femme, il déclare : « L’opinion publique je la forme dans mes journaux ». Des paroles plutôt conférées comme des menaces que comme des explications, afin de convaincre ce dernier de ne pas arrêter les cours auprès de cette « cantatrice » qui a de cantatrice surtout le titre, beaucoup moins le talent.

La folie de Kane

Ce que fait Charles Foster Kane de manière progressive, mais néanmoins exponentielle dans son histoire, c’est de contrôler. Il cherche à tout contrôler : sa vie professionnelle, politique, familiale, amoureuse, sexuelle, intellectuelle. Il veut également contrôler l’opinion publique. Pourtant, c’est ce qui le rend fou et qui lui fait justement perdre le contrôle. C’est ce qui lui coûte d’ailleurs sa réputation journalistique. Pour la sociologue et philosophe Sonia Dayan-Herzbrun, « Kane est un personnage désireux d’obtenir des responsabilités dans les affaires publiques, mais dépourvu du sens de ses propres responsabilités »(Dayan-Herzbrun 2010). Elle ajoute que « la presse a fait Kane, mais elle peut aussi le détruire, ou, en tout cas, l’affaiblir considérablement ». Cela va même plus loin, comme le révèle peut-être l’un des cartons du reportage filmé faisant la nécrologie du personnage. Il parle de l’après-crise de 1929 : « Mais l’Amérique continue à lire les journaux de Kane et Kane lui-même a toujours été l’incarnation de la presse ». Ainsi, si l’on en croit le News on the March, Kane ne faisait pas la presse : il était la presse. Noyé dedans et couplé à un pouvoir économique, celui qui n’était qu’un petit garçon dans une famille pauvre est devenu fou. Ce qui montre cela, c’est lorsqu’il déchire la feuille sur laquelle il avait rédigé sa première déclaration de principes, conservée par son ex-comparse Leland. La détruire, c’est aussi s’auto-détruire dans son cas.

L’héritage filmographique de Citizen Kane autour de la thématique du journalisme

Un journaliste se doit d’être responsable et c’est ce que Kane n’est pas. Là où le journaliste est pour le collectif, Kane est pour son individualité et c’est ce qui le mène à sa perte. Et c’est finalement là qu’on perd la beauté de la figure du journaliste dans le film. Pour Sonia Dayan-Herzbrun(Dayan-Herzbrun 2010), « Welles nous permet d’entrevoir ce qui va devenir un thème récurrent dans le cinéma : la frontière entre le journalisme au service de la démocratie et des médias qui menacent toujours de transformer le public en masse passive. »

La période durant laquelle Citizen Kane est sorti est d’ailleurs la fin d’une époque : les années 50 constituent « un tournant dans la mesure où la représentation du journalisme et des journalistes au cinéma devient manichéenne et tranchée. […] Cette représentation en noir et blanc conduit les spectateurs à croire que les journalistes sont soit éthiquement irréprochables, soit complètement déviants. Une nouvelle figure journalistique émerge donc, un individu méprisable et cynique, dirigé de telle manière à ce que les spectateurs éprouvent un dégoût envers lui. »(Cornet 2021) Citizen Kane montre en quelque sorte le journalisme qui se corrompt lui-même et préfigure peut-être la représentation future des journalistes au cinéma, quelques années après sa sortie.

Croire un film comme on croit un journal

Pour le critique de cinéma André Bazin, « le cinéma se déroule dans un espace imaginaire qui appelle la participation et l’identification », notait-il à propos de Citizen Kane(Qu’est-ce que le cinéma ? 1975). Il fait ici référence au fait que le film d’Orson Welles nous invite à croire tout ce que raconte le film, entre récit biographique, histoire d’amour, œuvre politique, faux documentaire, voire parodie. En fait, on veut croire son histoire comme on croit une histoire dans un journal : Welles nous fait passer une sorte de contrat de confiance avec lui, le temps de deux heures. Il nous fait suivre une enquête journalistique de son déclenchement : la mort de Charles Foster Kane, à sa fin : l’irrésolution du mystère de « Rosebud ». Le réalisateur ne nous perd qu’une seule fois : on voit dans la première scène, Kane qui meurt en prononçant ce dernier mot. Il est seul sur ce qui devient alors son lit de mort, avant qu’une infirmière n’arrive, découvrant son corps. Pourtant, ce dernier mot arrive aux oreilles de la presse, sans qu’on sache comment. Le seul qui l’ait entendu, c’est nous, à savoir les spectateurs. Et le seul qui résout le mystère, c’est encore nous, à la toute fin du film.

À lire également : Vivants : comment filmer les journalistes, ceux qui filment pour nous

Bibliographie

Citizen Kane | Analyse de séquence : </br>le suicide de Susan – Cinéma Café des images, [sans date]. Café des Images [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://cafedesimages.fr/education-a-limage/lyceens-au-cinema/citizen-kane-analyse-de-sequence-suicide-de-susan/ [Consulté le 11 mai 2024].

Analyse de la séquence du suicide de Susan dans Citizen Kane.

Citizen Kane, le secret du pouvoir, 2024. Blast le souffle de l’info [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.blast-info.fr/articles/2022/citizen-kane-le-secret-du-pouvoir-RfzxtLOVSxueLsObPxMkRQ [Consulté le 4 mai 2024].

L’éternel retour de XanaduXanadu est le nom du palais érigé par le premier empereur mongol de la dynastie des Yuan, Kubla Khan, qui régna sur la Chine de 1260 à 1294. Sa construction aura duré quatre ans, au prix du travail forcé de dizaines de milliers…

CORNET, Grégoire, 2021. La représentation du journalisme et des journalistes au cinéma.

DAYAN-HERZBRUN, Sonia, 2010. Le Journalisme au cinéma , Sonia Dayan… [en ligne]. 18 mars 2010. Disponible à l’adresse : https://www.seuil.com/ouvrage/le-journalisme-au-cinema-sonia-dayan-herzbrun/9782021010244 [Consulté le 14 avril 2024].

Le Journalisme au cinéma, Sonia Dayan-Herzbrun : À quoi servent les journalistes ? Qui servent-ils ? Quels sont les limites et les enjeux de leur travail ?…

Grammaire du cinéma, [sans date]. Nouveau Monde Éditions [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://www.nouveau-monde.net/catalogue/grammaire-du-cinema/ [Consulté le 5 mai 2024].

Cet ouvrage est composé de deux parties. La première retrace comment les cinéastes ont inventé les 29 points de grammaire. La seconde développe ces points, de 1909 à aujourd’hui ; et comment ils en redécouvrent la force dans des utilisations nouvelles.

La Grammaire du cinéma – De l’écriture au montage – les techniques du langage filmé, 2016. [en ligne]. ISBN 978-2-200-60381-6. Disponible à l’adresse : https://www.livres-cinema.info/livre/10609/grammaire-du-cinema [Consulté le 5 mai 2024].

Présentation du livre : La Grammaire du cinéma – De l’écriture au montage – les techniques du langage filmé

Orson Welles, 2024. Wikipédia [en ligne]. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Orson_Welles&oldid=211514758 [Consulté le 15 avril 2024].

Qu’est-ce que le cinéma ?, 1975. [en ligne]. ISBN 978-2-204-02419-8. Disponible à l’adresse : https://www.livres-cinema.info/livre/144/qu-qu-est-cee-le-cinema [Consulté le 5 mai 2024].

Présentation du livre : Qu’est-ce que le cinéma ?

Laisser un commentaire