La Iglesia en Colombia buscará a desaparecidos

Se extiende a todo el país la colaboración con las autoridades, ya en marcha en Palmira. Es «una carrera contrarreloj» para hallar a 111.640 personas, explican allí

Sandra Viviana Cuéllar, ambientalista de 26 años, fue vista por última vez el 17 de febrero de 2011 cuando viajaba de Cali a Palmira, pero nunca llegó. «Sus padres la han buscado por un lado y otro» sin averiguar nada, explica a Alfa y Omega el sacerdote Arturo Arrieta, director de Cáritas y Pastoral Social de Palmira, donde los están acompañando. Es solo una de los 111.640 desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Colombia. La diócesis de Palmira, con tres municipios entre los más afectados por la violencia, es pionera en la implicación de la Iglesia para resolver estas desapariciones. Hace dos años firmó un convenio con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el ente público que desde 2020 intenta averiguar el paradero de combatientes o personas reclutadas ilícitamente o secuestradas antes del 1 de diciembre de 2016.

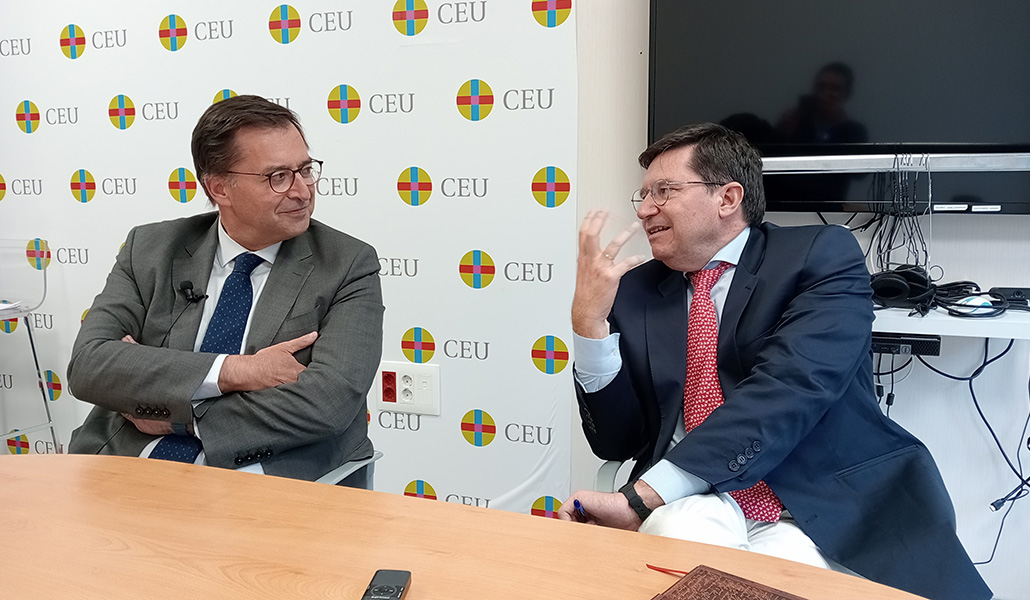

El 22 de abril pasado, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) firmó un acuerdo similar para todo el país. Las autoridades públicas confían en la Iglesia para esta labor «por su presencia en todo el territorio nacional», incluso en las zonas más remotas, explica Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la CEC. También por su labor social y su «decisión de acompañar los procesos humanitarios» de distintas formas: «Visibilizando lo que sucede en los territorios», ayudando a concienciar y organizarse a las comunidades, y articulándose «con la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional».

Cuando la UBPD empezó a intentar entrar en el valle del Cauca para hacer averiguaciones por su cuenta, relata Arrieta, «la gente no prestaba atención». Seguía intimidada porque tras los acuerdos de paz de 2016 otros grupos armados sustituyeron a las FARC y los paramilitares. Arrieta decidió empezar a acompañarlos. No solo iba con ellos. «En el marco de la Eucaristía yo predicaba sobre la importancia de hallar la verdad y sanar». Se creaba así un ambiente en el que algunos se atrevían a hablar de sus parientes desaparecidos. También han aportado psicólogos y sus locales como lugares seguros de encuentro. Además, en cada momento «les decimos si es oportuno ir a las comunidades», por si hay combatientes. Otro importante apoyo es dar a la unidad acceso a los cementerios católicos, donde se enterraron fallecidos no identificados o no reclamados a los que una prueba de ADN podría poner nombre. Cuando se identifica a alguien, «nos piden también acompañar a la familia».

Muertos… o vivos

El responsable de Pastoral Social de Palmira explica que «se los busca muertos», con indicios que aportan los excombatientes a través de la Jurisdicción Especial para la Paz o de entidades y espacios en los que participan para promover la reparación, como la Fundación Reencuentros, creada por exguerrilleros en el valle del Cauca. Rubén Darío Gómez, especialista de Cáritas que participa en esos espacios por la pastoral social de Palmira, asegura que «en una de las últimas reuniones los vi muy dispuestos» a facilitar que guerrilleros reclutados siendo menores pudieran ser devueltos a sus familias. Aun así no es fácil. «Una vez, después de horas de caminata, la UBPD llegó a una fosa y del cadáver solo se conservaba un fragmento de cinturón y las botas. Es una carrera contrarreloj». Pero también existe la esperanza de encontrar a alguien vivo. Por ejemplo, combatientes libres o forzados que «no quisieron regresar a sus familias».

Todos los implicados son conscientes de que muchos desaparecidos nunca serán hallados. De más de 111.000, desde 2020 se han recuperado 1.413 cuerpos, 264 se han identificado y entregado a sus familias y ha habido 20 reencuentros con personas vivas. Pero esta labor sigue siendo «muy importante» por la cantidad de personas afectadas y el impacto en sus familias. «Además, es una deuda que tienen el Estado y la sociedad civil» con las víctimas y sus allegados, asegura Barreto. A lo que Gómez añade que es una aportación de la Iglesia clave en «otro desafío que tiene el país: mantener viva la esperanza».

La Iglesia es referente en la búsqueda de la paz en Colombia. Ahora, acompaña el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Del 20 al 25 de mayo, Héctor Fabio Henao, delegado de los obispos para las relaciones Iglesia-Estado, participará en la firma, en Venezuela, del primer punto de la agenda de negociación. Nunca se llegó tan lejos con el ELN. Es un momento «muy esperanzador», afirma, aunque ensombrecido por el anuncio de que el ELN podría retomar los secuestros económicos. Henao confía en que «se aborde este asunto y se retome la voluntad de suspender definitivamente estas prácticas».

La Iglesia también se ha visto implicada en el conflicto diplomático que el 9 de abril llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México por el asalto de la Policía a la sede de la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, que había pedido asilo en ella. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, anunció el 22 de abril que su Gobierno había pedido a Suiza y a la Nunciatura Apostólica en Quito que mediaran ante el Ejecutivo ecuatoriano para que Glas les fuera entregado.

En las elecciones que celebró Panamá el 5 de mayo, la Iglesia no solo animó a votar y pidió a los candidatos que trabajen por el país. Como vienen haciendo desde 1989, representantes de Justicia y Paz y Cáritas fueron observadores en unas 6.000 mesas. Esta implicación era especialmente relevante tras las movilizaciones de noviembre pasado contra los contratos de extracción minera, la corrupción y la subida de precios. Participaron también miembros de Cáritas América Latina y el Caribe para apoyar y conocer de primera mano esta experiencia, con el fin de divulgarla en el resto del continente.