Sur fond de violence et de baroquisme mexicains, le drame musical de Jacques Audiard est jalonné d’instants de grâce, où les tonalités masculines et féminines s’accordent avec une justesse bouleversante.

Le principe de la grâce, c’est qu’elle n’annonce pas sa venue. La grâce est une visiteuse, une visiteuse passagère. Dans Emilia Perez, à plusieurs reprises, elle intervient, suspend notre souffle et accentue notre présence. Comme c’est précieux !

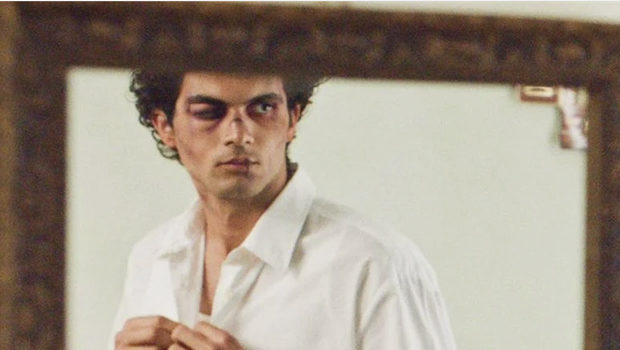

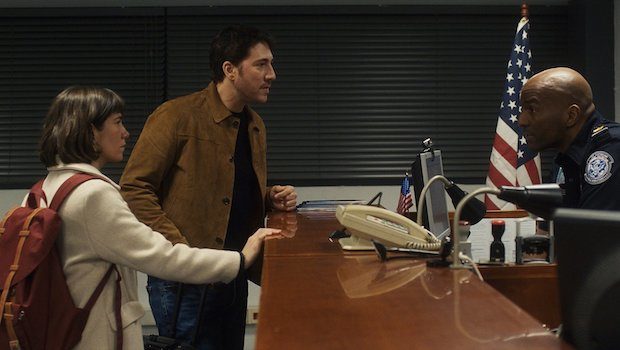

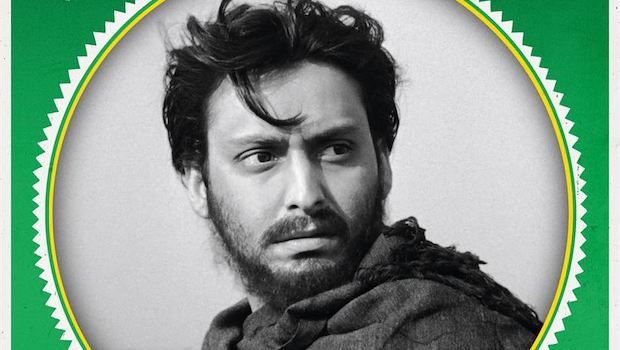

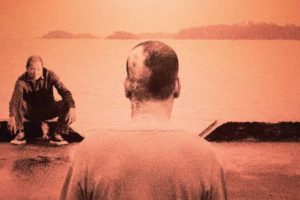

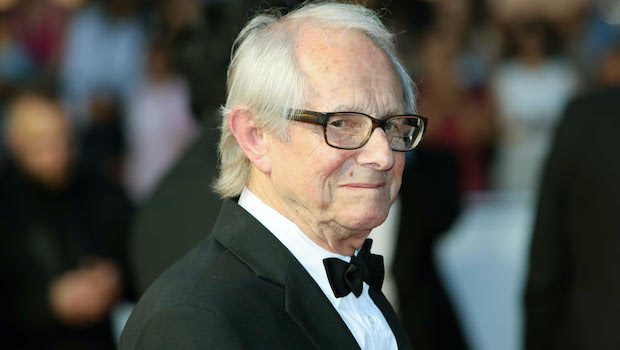

L’auteur-réalisateur d’Un prophète ou Dheepan (Palme d’or 2015), épaulé par Thomas Bidegain et Léa Mysius au scénario, adapte un texte de Boris Razon, inspiré d’une histoire vraie. Soit Rita, une avocate malheureuse dans son travail (sublime Zoe Saldana), qu’il place sur la route de Manitas, un baron de la drogue mexicain désireux de changer de sexe et de mener une vie de repenti(e). Ces deux personnages avanceront main dans la main, d’abord dans un rapport de forces inquiétant, puis soudés par un lien de sororité aussi beau qu’étonnant.

Avançant sur un fil, qui menace de le faire chuter du côté du grotesque et du trop-plein à tout instant, Jacques Audiard tient bon sa barre et mène son navire sur une rive où tout semble permis : la réconciliation des contraires, comme les audaces formelles (parfois un brin ostentatoires).

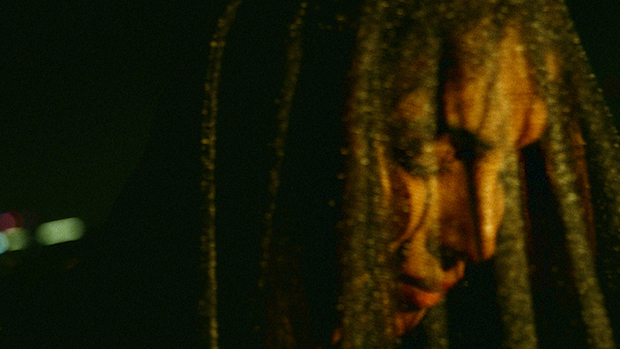

Si les mailles trop serrées du scénario asphyxient quelque peu la deuxième partie du récit, la première, plus aérée, donne à voir et à entendre de magnifiques séquences musicales, dont la partition est signée Camille et Clément Ducol. Lorsque Rita se rend en Israël pour y rencontrer un chirurgien spécialisé dans les transitions de genre, leur face-à-face chanté, de part et d’autre d’un simple bureau, bouleverse. Car quelque chose dans le tissage de leurs accents et tessitures contrastées raconte en filigrane qu’un autre monde est possible. Une forme d’utopie s’apprête ainsi à prendre corps. Littéralement. Et lorsqu’on découvre ce qu’est devenu Manitas, quatre ans après sa transition, à la faveur d’une séquence qu’on ne dévoilera pas ici, une émotion rare nous saisit. La violence qu’il incarnait a cédé le pas à une forme de douceur accueillante, sans s’effacer tout à fait. Tapie dans l’ombre, sa brutalité, prête à ressurgir à chaque instant, dialogue avec l’inconscient du spectateur, ainsi placé en état d’alerte.

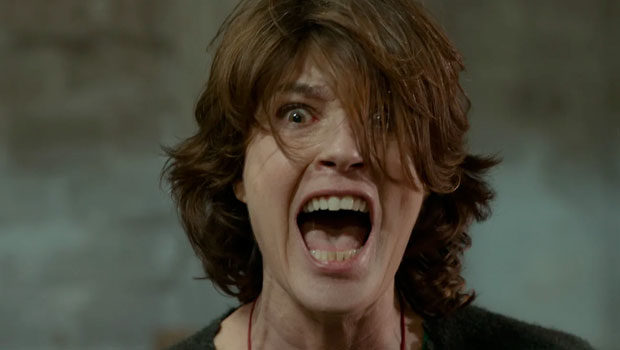

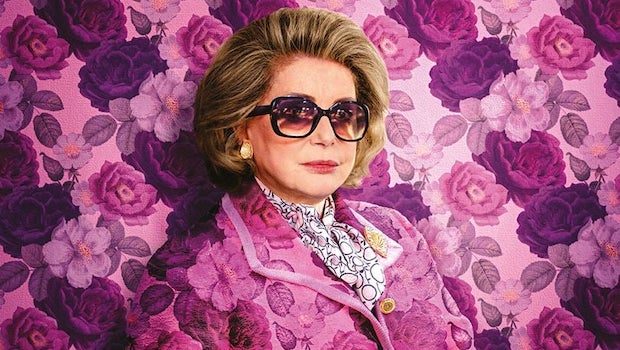

Dans la peau d’Emilia, l’actrice trans espagnole Karla Sofía Gascón émeut au plus haut point. Par son fort charisme et le puissant amour paternel et maternel combiné qu’il déploie, ce personnage touche et fascine. À travers lui souffle un vent d’espérance. Car Emilia Perez relève aussi du conte. Ce qui ne l’empêche pas de jouer la carte de l’incarnation à fond. En témoignent les séquences dansées, très ancrées au sol (même lorsque Rita danse sur une table de gala), dont les chorégraphies, signées Damien Javelet, privilégient les gestes saccadés, et les changements vifs d’orientation du regard. À cet égard, Zoe Saldana épate par la précision de ses mouvements, sa haute énergie, la détermination de son phrasé.

Emilia Perez est une prouesse, pas tout à fait fluide, mais audacieuse et salvatrice. Et sans doute le premier grand moment d’émotion de ce 77e Festival de Cannes.