L’extraction dentaire induit inéluctablement une résorption osseuse1. En secteur esthétique, la fonte tissulaire peut compromettre le résultat esthétique final surtout quand le patient présente un sourire découvrant la gencive2.

C’est pourquoi quand l’indication d’extraction est posée en secteur esthétique, il est important de bien analyser certains critères afin de choisir le plan de traitement le plus adapté. L’apport de radiographie en 3D est indispensable.

Le protocole « classique » va nécessiter plusieurs étapes avec en premier lieu l’extraction de la dent et la préservation osseuse. 3 à 6 mois plus tard, selon le matériau osseux utilisé lors de la préservation, il sera possible de poser l’implant. Après 3 mois de cicatrisation, il sera possible de réaliser la céramique.

Les temps de traitement sont plus longs avant le passage à la prothèse d’usage et la gestion de la temporisation est souvent délicate avec le recours à une prothèse amovible pas toujours bien tolérée par les tissus en cours de cicatrisation et par le patient également.

L’extraction implantation immédiate avec mise en esthétique immédiate (EIMEI) revêt de nombreux avantages. Tout d’abord, la possibilité en une seule intervention de combiner l’extraction, la pose de l’implant et la mise en place d’une dent provisoire fixée directement connectée à l’implant et adaptée aux contours gingivaux du patient. Ce protocole permet, grâce au passage par une dent provisoire fixée et bien adaptée de soutenir les tissus mous péri-dentaires résiduels et donc de préserver ce qui existe déjà. Ce protocole « tout-en-un » est très élégant pour gérer une situation esthétique stressante pour le patient. C’est un gain de temps et une diminution du nombre d’interventions. Les suites post-opératoires sont généralement assez légères. Ce traitement est donc très apprécié par les patients quand celui-ci est possible. 3 mois plus tard, si tout va bien, il sera possible de passer aux étapes de prothèse d’usage.

Néanmoins, le succès de l’EIMEI répond à certains critères et certaines indications. Selon la présence ou l’absence de tissus gingivaux et/ou osseux, la situation clinique sera plus ou moins difficile à gérer et les options de plan de traitement différentes.

C’est pourquoi, nous pouvons nous appuyer sur certaines classifications, comme celle d’Elian et coll. 3, pour nous aider à identifier les cas favorables à l’EIMEI avec présence d’une table osseuse externe intacte (classe 1), ceux plus limités avec une table osseuse lésée mais un niveau gingival préservé (classe 2) et les contre- indications à ce protocole avec perte de la table osseuse et déhiscence gingivale (classe 3) (Schéma 1).

Il est nécessaire de respecter un certain nombre de points clefs ou de pré-requis à l’EIMEI afin de travailler dans les meilleures conditions de succès.

L’extraction doit être la plus atraumatique possible et sans lambeau afin d’éviter la rupture de la vascularisation de la table osseuse externe. Le recours à la séparation de la racine même monoradiculée est très fréquente afin d’éviter de toucher à l’os présent4,5.

L’obtention d’une stabilité primaire immédiate d’au moins 35NCm6,7. Pour cela, il faut un ancrage osseux profond avec la présence de 3 à 5 mm d’os dans la région apicale entre la racine et les fosses nasales.

Un ancrage osseux sur les parois proximales est une sécurité supplémentaire quand la largeur mésiodistale

de la racine est peu importante. Il faut également réaliser une préparation osseuse adéquate à l’obtention de cette stabilité primaire en sous forant le site osseux. La forme conique de l’implant avec des spires assez agressives notamment en apical semble la plus appropriée pour obtenir un couple de serrage satisfaisant. La chirurgie sans lambeau rend l’accès visuel difficile. Il ne faut pas hésiter à contrôler l’axe implantaire à l’aide d’une radiographie rétro alvéolaire.

Le positionnement 3D de l’implant collé à la table osseuse palatine permet de laisser un espace entre la partie vestibulaire de l’implant et la table osseuse externe afin de combler avec du matériau osseux voire avec une greffe de tissu conjonctif. Le positionnement apico-coronaire de l’implant doit être entre 3 à 5mm sous le niveau gingival vestibulaire8-11.

Un phénotype gingival épais est de meilleur pronostic pour l’intégration et le succès esthétique. Un phénotype gingival fin ou une exposition esthétique importante de la gencive (notamment si la table osseuse externe est lésée) doit amener à sérieusement considérer l’indication d’une greffe de tissu conjonctif associée12-14.

La mise en esthétique immédiate requiert idéalement une dent provisoire directement vissée à l’implant. Son profil d’émergence doit être adaptée au soutien des tissus péri-implantaires existants tout en laissant la place à la cicatrisation des tissus mous. Le profil assez concave de la dent provisoire dans la partie sous gingivale vestibulaire est reconnue comme étant la plus compatible avec ces objectifs. Il ne doit y avoir aucune fonction pendant la période d’ostéointégration. C’est pourquoi cette dent provisoire doit être en sous-occlusion et le patient doit recevoir des conseils clairs afin d’en aucun cas solliciter cette zone ni par la mastication ni par un comportement inapproprié (onycophagie, tic de mordication de la lèvre ou d’un objet, sport de contact, vérification quotidienne avec le doigt que cela ne bouge pas et autres). La pulsion linguale est aussi un risque, c’est pourquoi l’apport d’une ou deux ailettes palatines semble approprié quand cela est possible.

Parmi les pré-requis à l’EIMEI, la présence d’une table osseuse vestibulaire intacte est souvent discutée. Pour certains, non seulement cette table osseuse doit être présente mais elle doit avoir au moins 1mm d’épaisseur dans sa partie la plus cervicale afin d’assurer la stabilité tissulaire post-interventionnelle11.

Le problème est qu’en secteur esthétique, il est exceptionnel d’avoir une telle épaisseur de table osseuse externe. Pour Huynh-Ba et coll. en 201015, l’épaisseur de la table osseuse vestibulaire dans la partie centro-cervicale est inférieure à 1 mm dans 87 % des cas mesurés. Pour Rojo-Sanchis et coll.16 dans une méta-analyse et revue systématique de la littérature en 2021, l’épaisseur moyenne mesurée est inférieure à 1mm pour le groupe incisive centrale, incisive latérale et canine.

Afin de minimiser la résorption osseuse et l’affaissement tissulaire dans la zone esthétique, il est important de combler l’espace résiduel en vestibulaire de l’implant et afin de soutenir le tissu gingival cervical en cas d’absence partielle de paroi osseuse ou lorsque la table osseuse est très fine et à fort risque de résorption totale. Effectivement, le comblement osseux permet de minimiser les variations dimensionnelles post-extractionnelles comparativement à l’absence de comblement17. La greffe de conjonctif enfoui est également une possibilité de stabiliser la partie gingivale notamment si le phénotype gingival est plutôt fin ou en cas de sourire gingival prononcé.

Nous allons pouvoir revoir les différentes étapes de ce protocole à travers un cas clinique. Certaines photos n’appartiennent pas à ce cas clinique mais vont permettre d’illustrer certains points importants.

Mme B, âgée de 54 ans, en bonne santé générale, est adressée afin de remplacer l’incisive centrale maxillaire droite à la suite de la reprise de carie profonde sous la céramique. C’est une situation assez délicate car la patiente découvre fortement la gencive et sa demande esthétique est importante (photos 1 et 2).

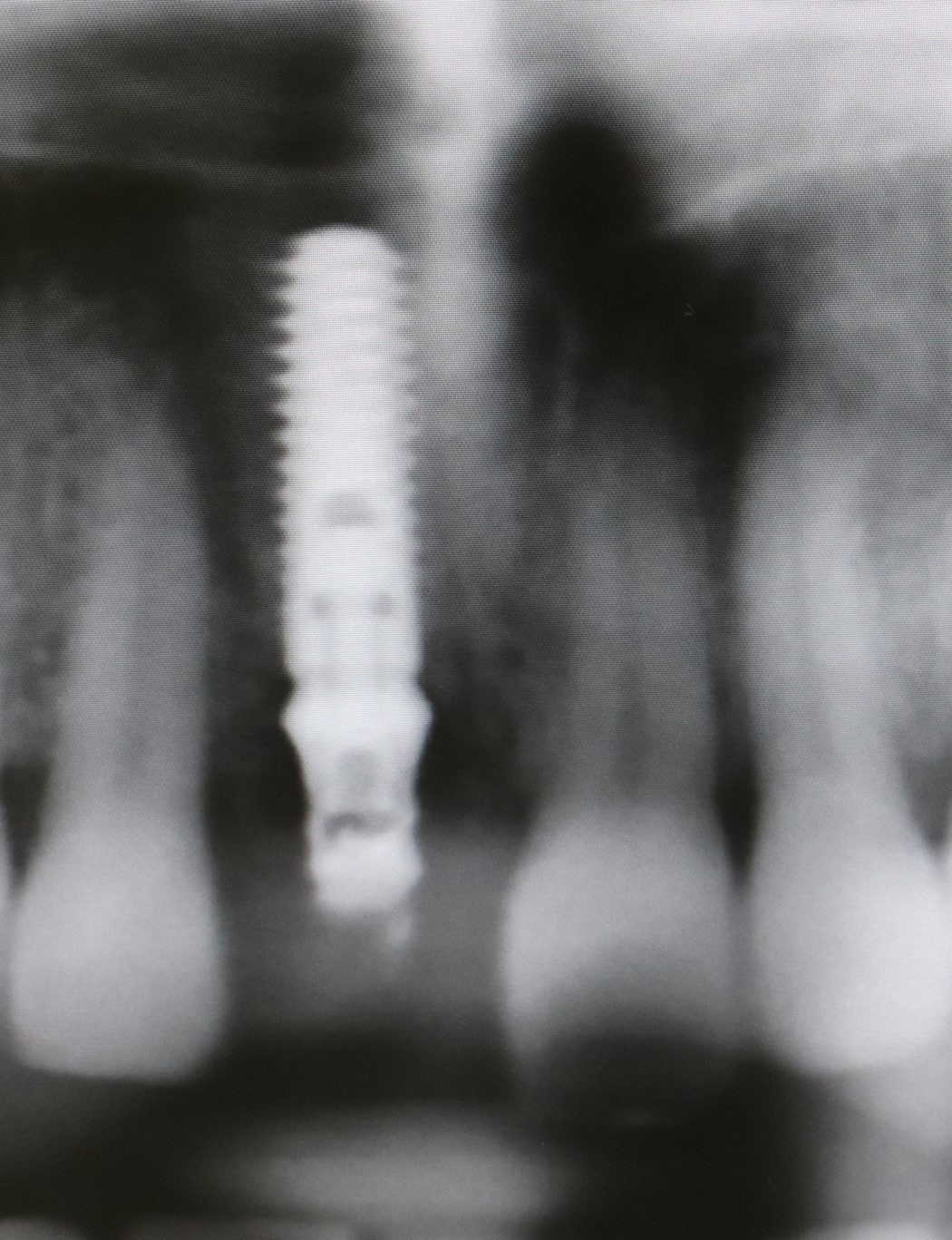

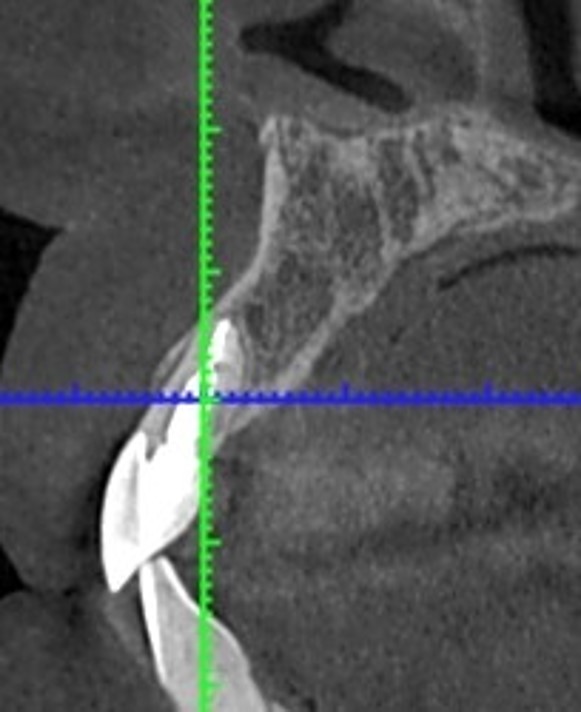

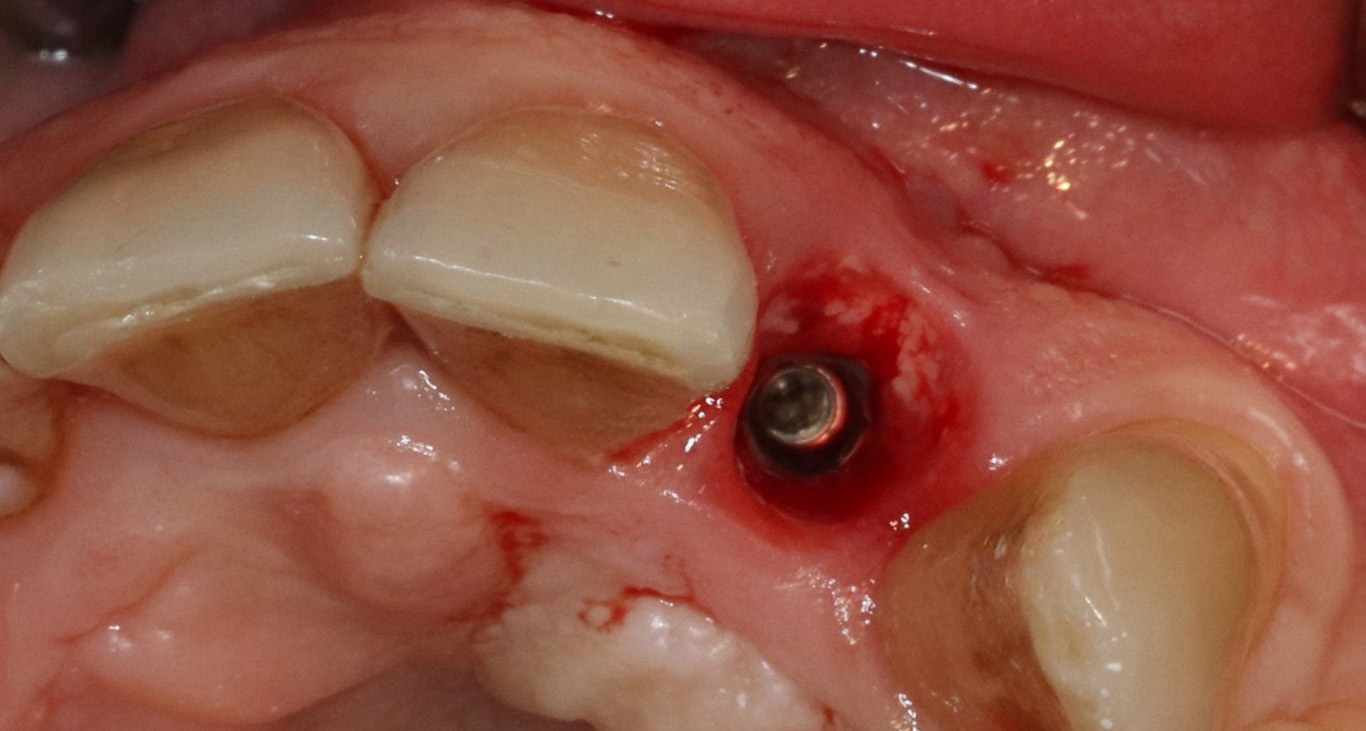

L’étude clinique et radiologique 3D nous permettent d’indiquer l’EIMEI pour la dent 11 (photos 3, 4a).

Photo 3 : radiographie rétroalvéolaire de 11 avec reprise de carie sous prothétique. Les racines des dents adjacentes sont à distance.

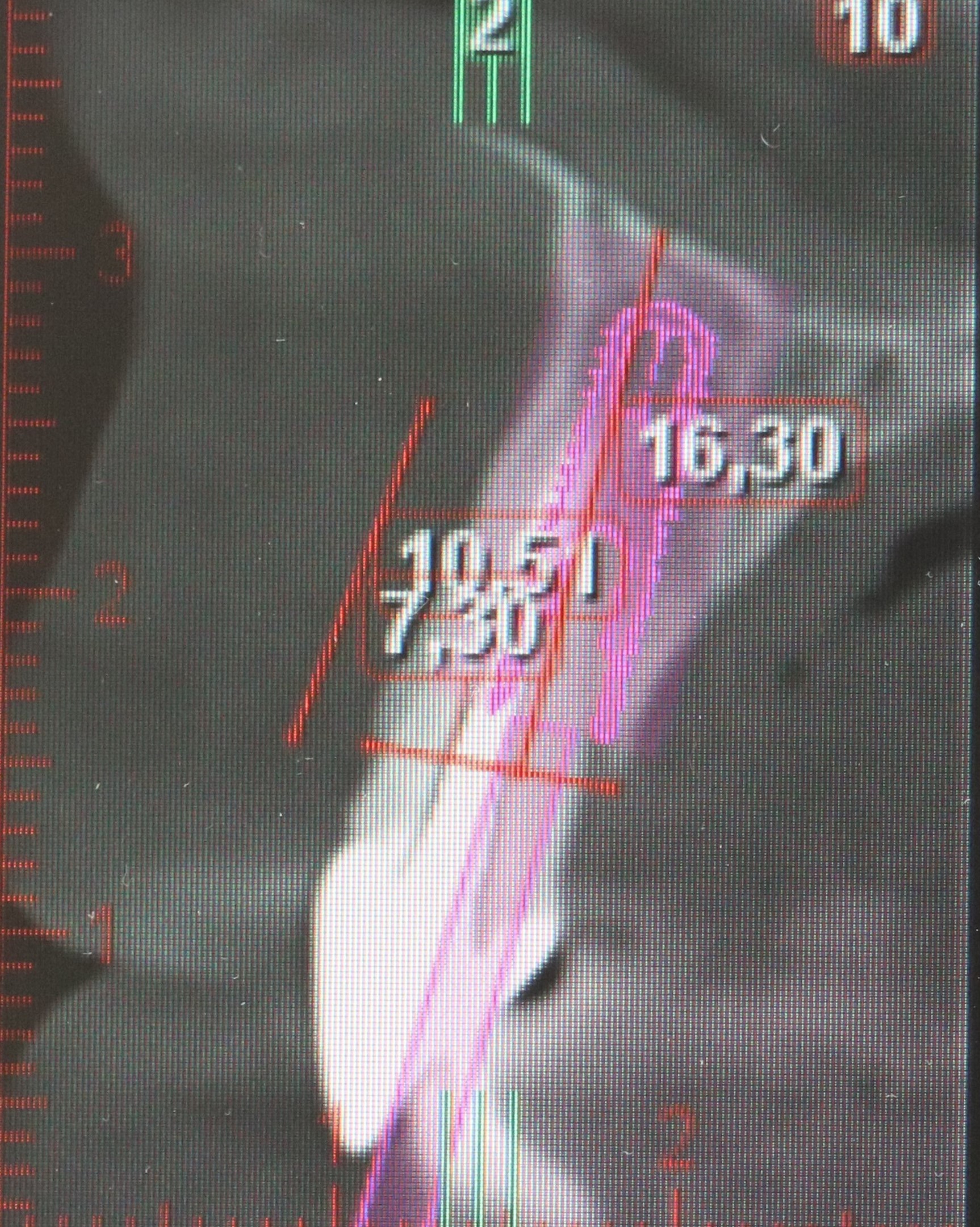

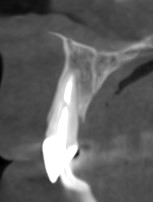

Photo 4a : coupe perpendiculaire à la crête de CBCT. La table osseuse externe est présente. Il y a plus de 5mm d’os plus en apicale de la racine. La densité osseuse est satisfaisante.

Ici la table osseuse vestibulaire est préservée mais est très fine (classe 1 d’Elian). La planification radiologique permet de choisir l’implant et de voir que la concavité osseuse vestibulaire n’empêche pas la pose de l’implant dans un axe prothétique favorable (photo 4b). Vu l’exposition esthétique, une greffe de conjonctif enfouie est prévue lors de l’intervention afin d’obtenir un tissu gingival marginal plus épais et plus stable.

LE PAS À PAS DE L’EIMEI

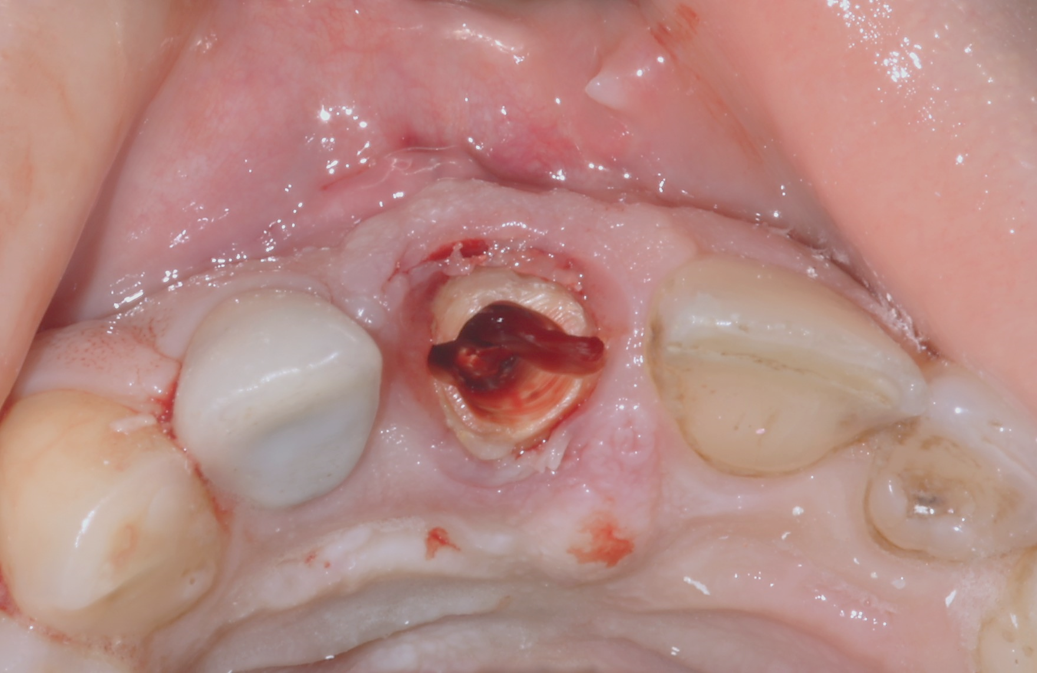

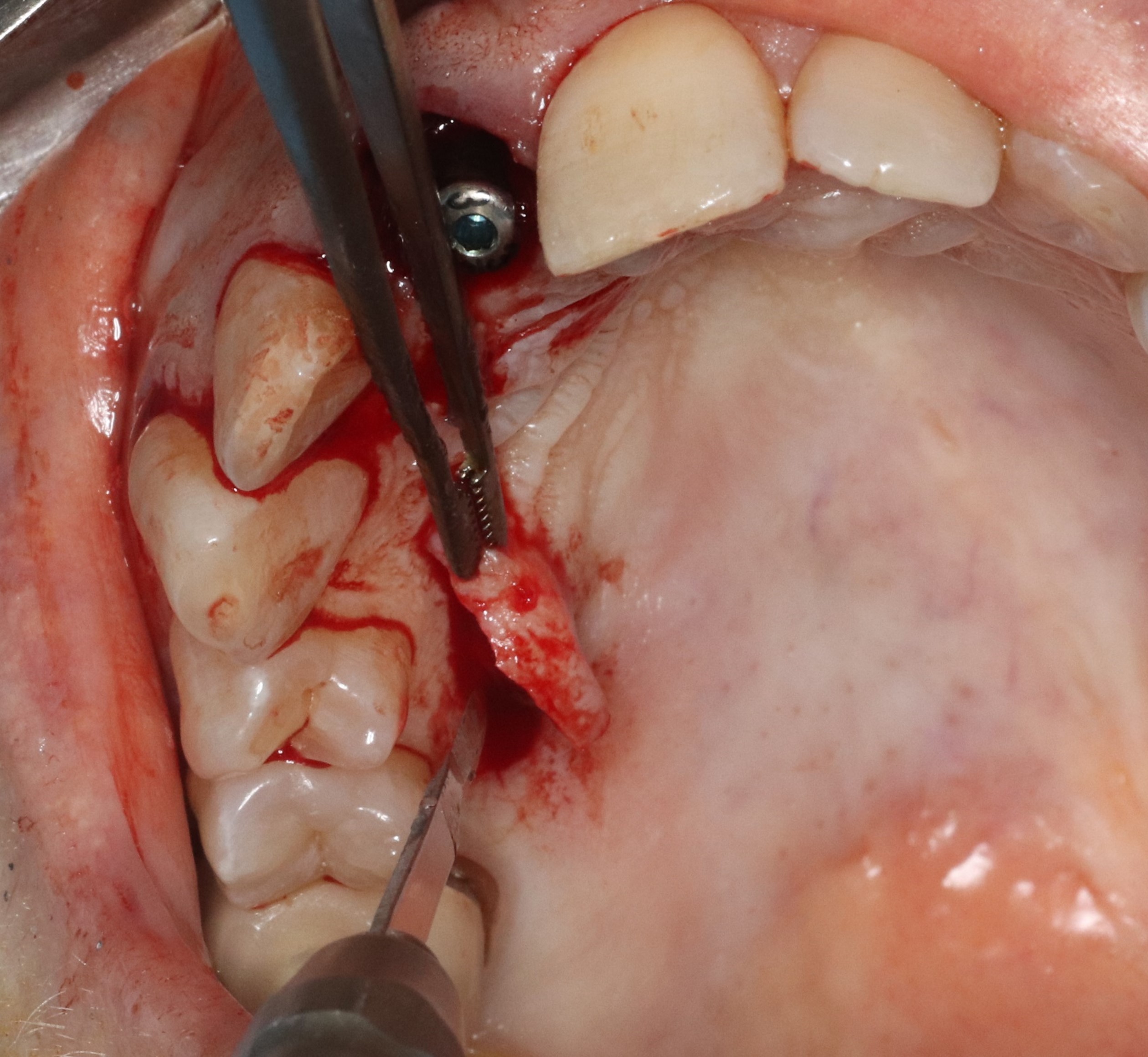

Après infiltration à l’articaïne adrénalinée à 1/100000, la céramique est facilement déposée (carie sous prothétique) et une syndesmotomie à la lame 15C est réalisée. La racine de la dent 11 est découpée d’emblée dans le sens MD en orientant la pointe de la fraise zecrya en palatin (photo 5). Après mobilisation délicate des deux fragments, la partie palatine est retirée en premier laissant un espace vacant. La partie vestibulaire contenant la partie apicale de la racine est basculée en palatin en insérant un élévateur fin dans le ligament en mésial ou en distal et en effectuant des petits mouvements de rotation en direction palatine sans exercer aucune pression sur la table osseuse externe. Aucun lambeau n’est levé afin de ne pas perturber la vascularisation

gingivale et limiter le remodelage tissulaire. Cela rend la chirurgie plus délicate car l’accès et la visibilité sont forcément moins simples.

Après curetage de l’alvéole, le point d’émergence de l’implant est marqué sur la table osseuse palatine à

l’aide d’une fraise fissure graduée (photos 6a et 6b).

Photo 6a : marquage du point d’émergence implantaire sur la table osseuse palatine afin de guider l’insertion du foret pilote (photo d’un autre patient).

Le foret pilote est utilisé en commençant le forage dans un axe très vestibulé dans un premier temps afin

de pénétrer la table osseuse palatine de façon plus efficace. Dès l’engagement du foret pilote dans l’os

palatin, l’axe est vite redressé en palatin afin de se retrouver en arrière du rebord incisif virtuel de la dent

11 (photos 7, 8 et 9).

Attention à ne pas trop sur-corriger l’axe en palatin pour ne pas sortir du volume prothétique du cingulum

(ici peu important quand on regarde la face palatine de 21) et pour ne pas perforer la table osseuse

vestibulaire avec l’apex du foret.

Une radiographie rétro-alvéolaire per-opératoire avec le foret pilote permet de valider l’axe de forage par

rapport aux dents adjacentes et de poursuivre l’intervention avec plus de sérénité (photo 10). Le

forage est arrêté au foret final du diamètre d’implant précédent conformément aux recommandations du

fabricant.

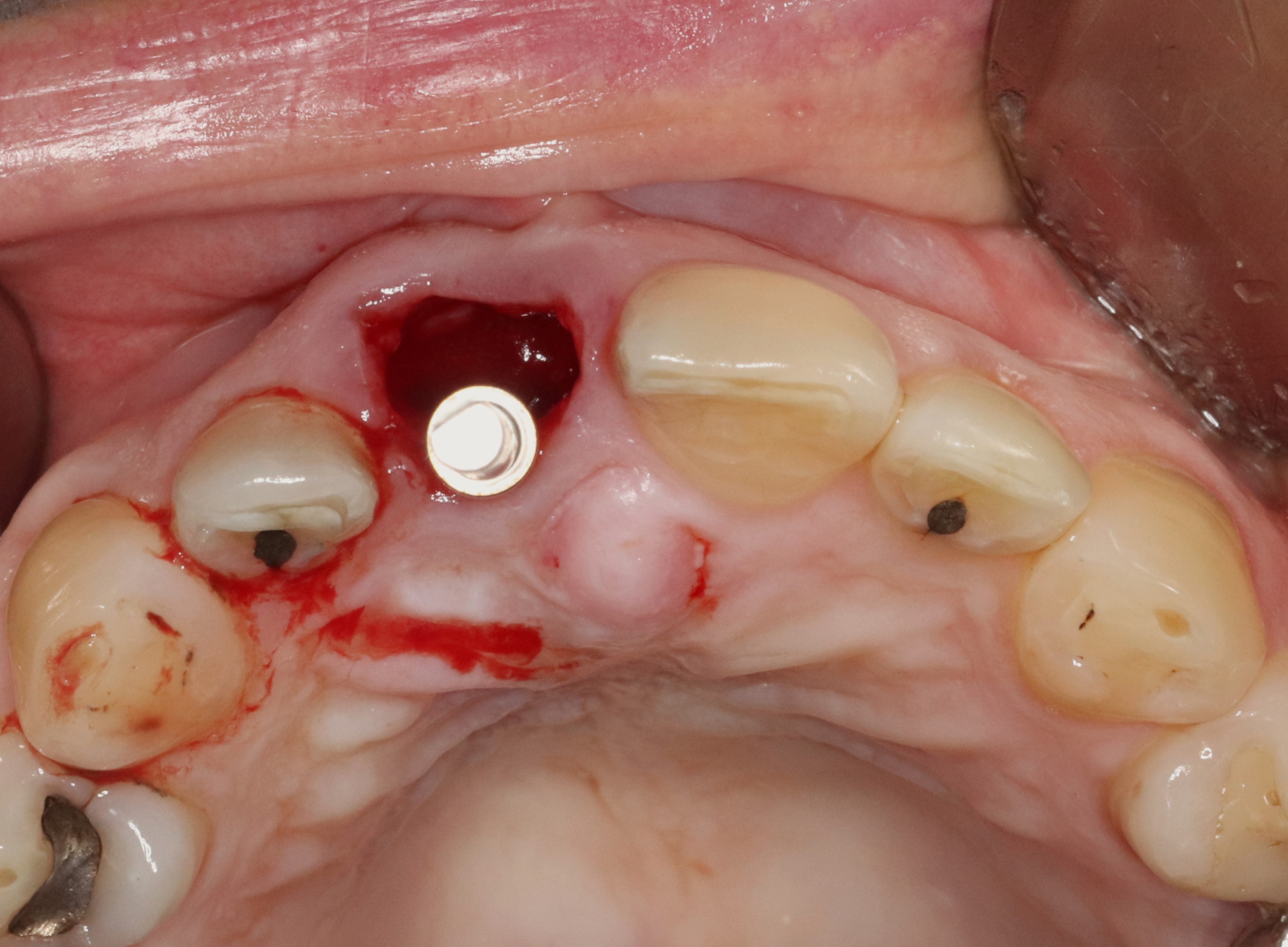

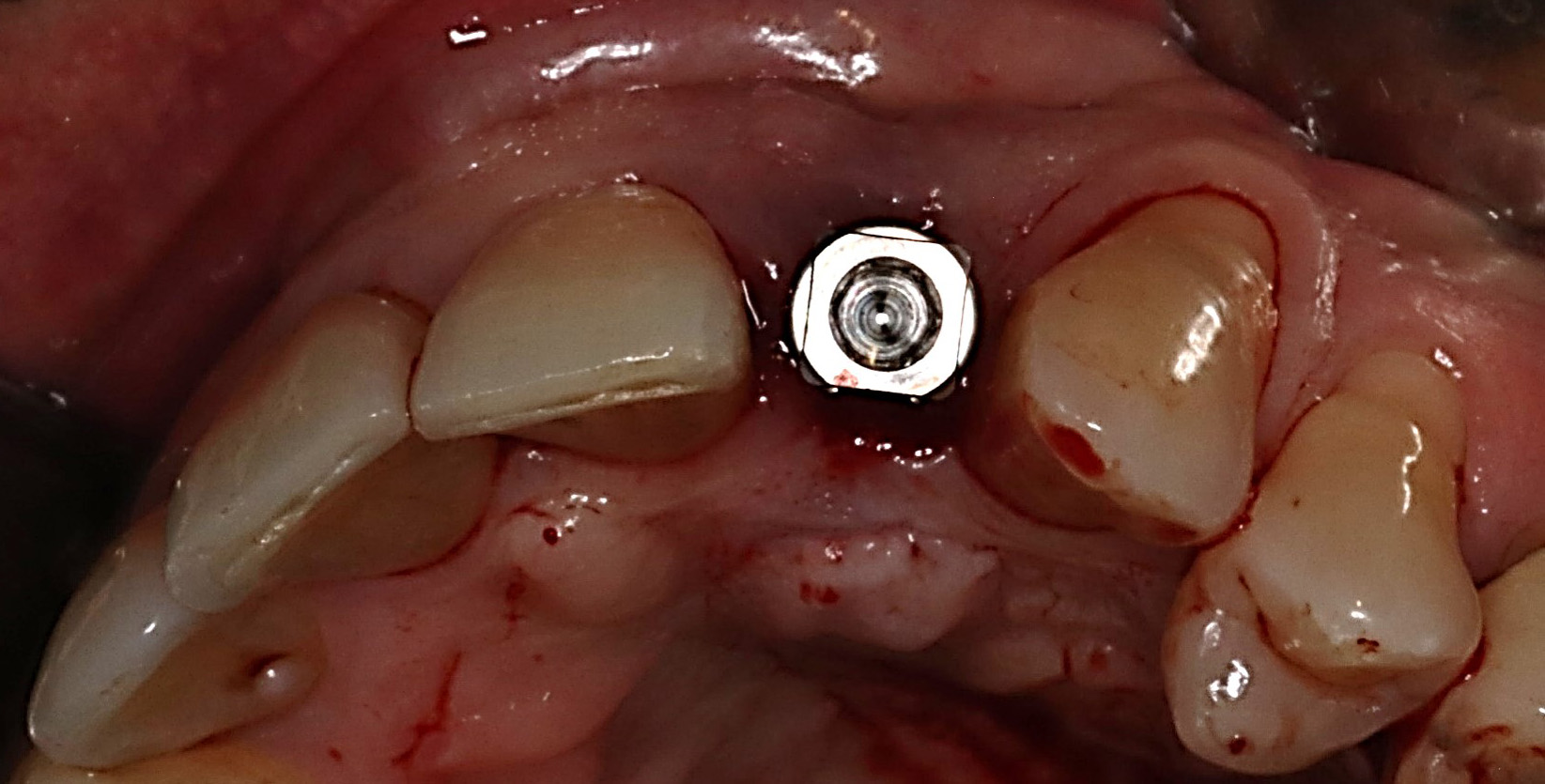

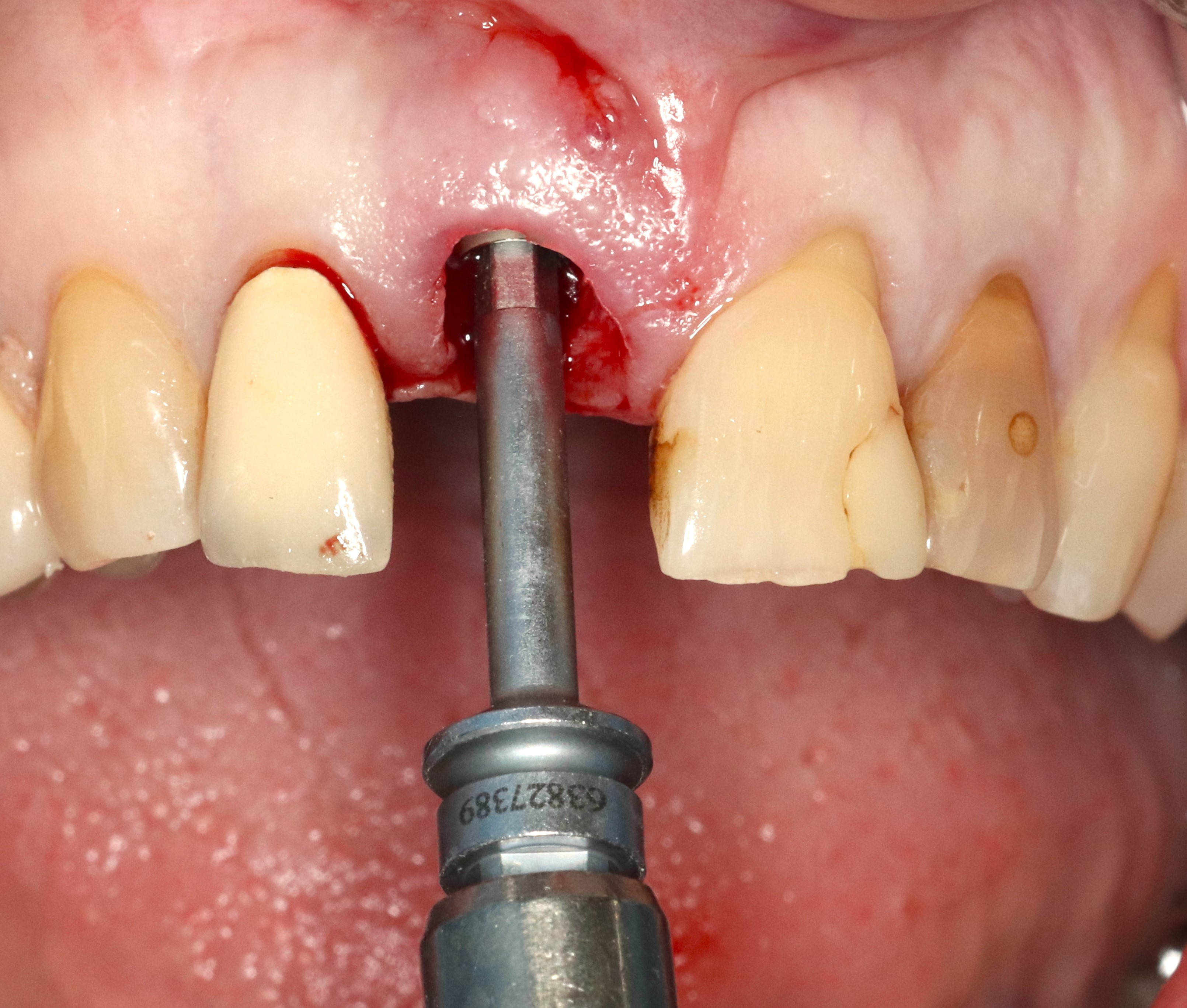

Un implant TSX de diamètre 4,1mm par 13 mm de longueur (ZimVie) est mise en place manuellement à l’aide d’un manche droit et un insert hexagonal long afin de bien contrôler l’axe de vissage (photos 11, 12 et 13).

Photo 12 : insertion de l’implant dans un axe vestibulé dans un

premier temps pour engagement de l’implant en site de 11 (photo d’un autre patient).

Photo 13 : axe d’insertion redressé en palatin en fur et à mesure du vissage de l’implant 11 (photo d’un autre patient).

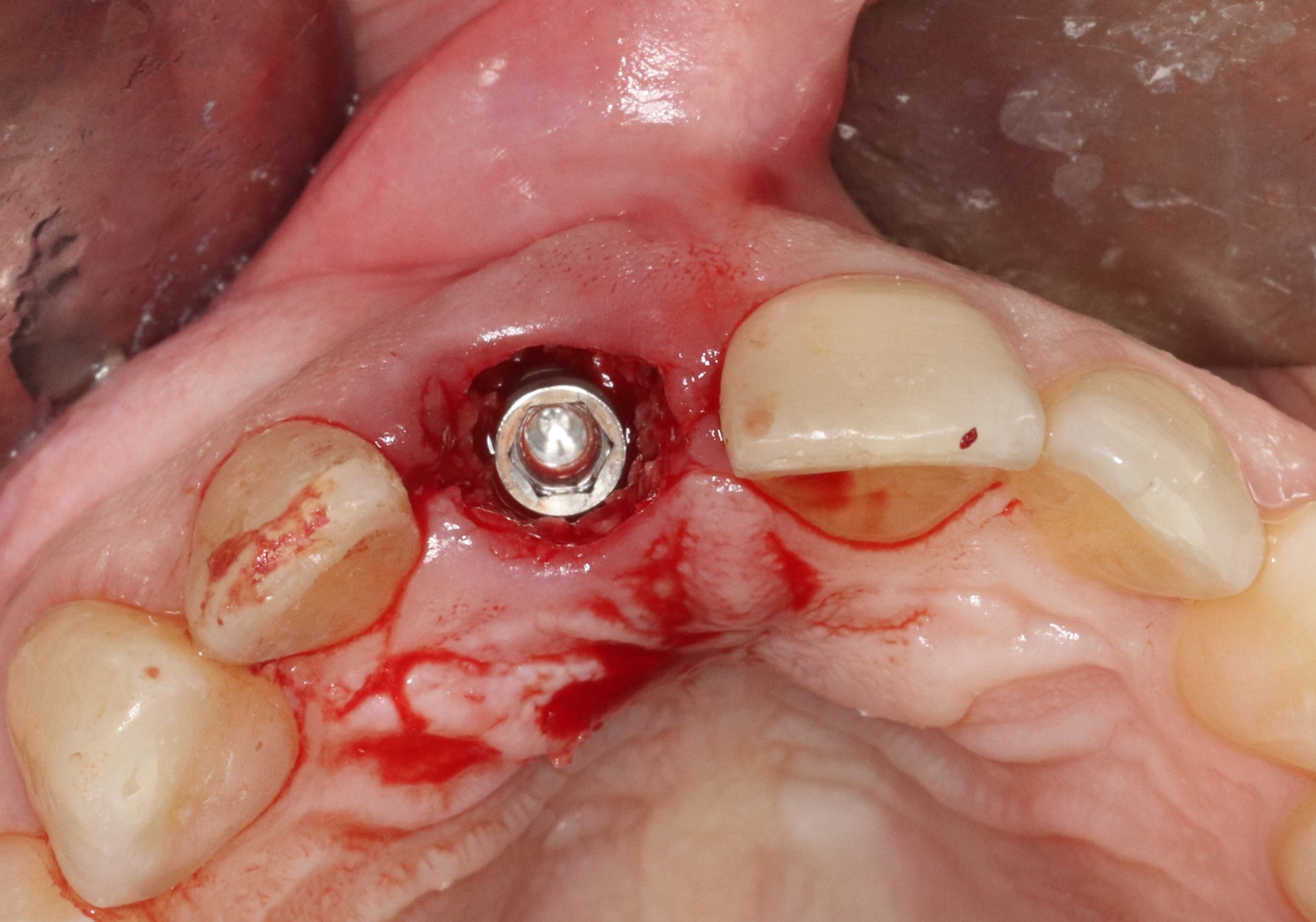

L’implant est bien collé à la table osseuse palatine laissant un espace en vestibulaire propice à un

comblement osseux. L’implant est positionné 4 mm sous le niveau gingival cervical vestibulaire. C’est

pourquoi le forage pour un implant de 13 mm de longueur est de 15 mm en profondeur (nous avions

16,3 mm de hauteur osseuse sous la corticale sous nasale) afin d’avoir une certaine marge pour

positionner l’implant à la bonne place (photo 14).

Photo 14 : vue occlusale de l’implant 11 collé à la table palatine avec un espace entre l’implant et la gencive vestibulaire.

Une pièce prothétique provisoire est retaillée en hauteur et à la bonne limite selon la situation clinique.

Ici, un ancien porte implant vert de la gamme TSV (ZimVie) est utilisé avec des rétentions mécaniques et

la mise en place de résine (photos 15 et 16).

Photo 16 : pilier prothétique provisoire retaillé et recouvert de résine. Le manche de prothèse permet de plus facilement retravailler le pilier.

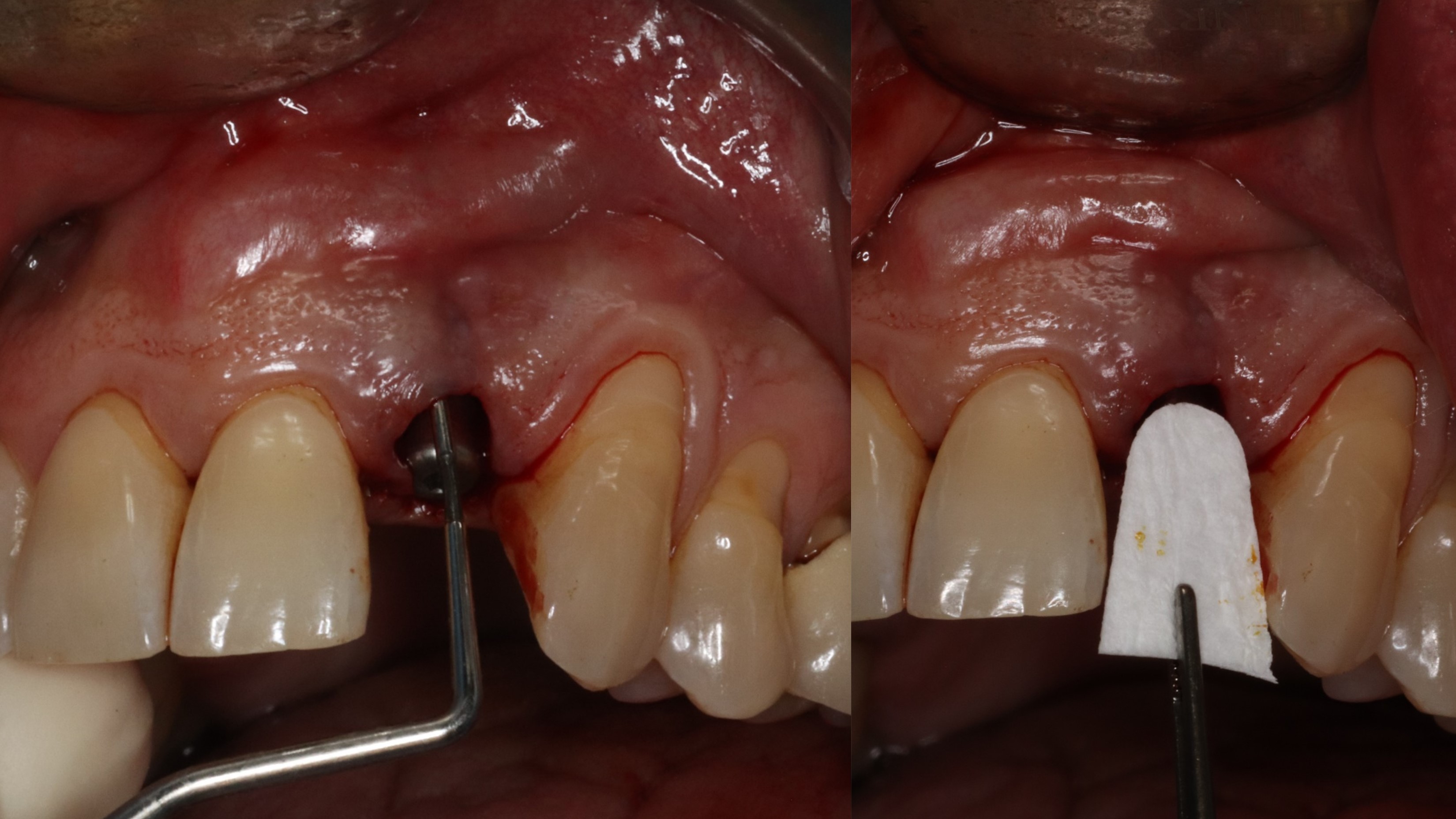

Une facette du commerce a été préalablement choisie et est adaptée en bouche par rapport au pilier

provisoire afin que la pied de la dent soutienne la gencive cervicale marginale (photo 17).

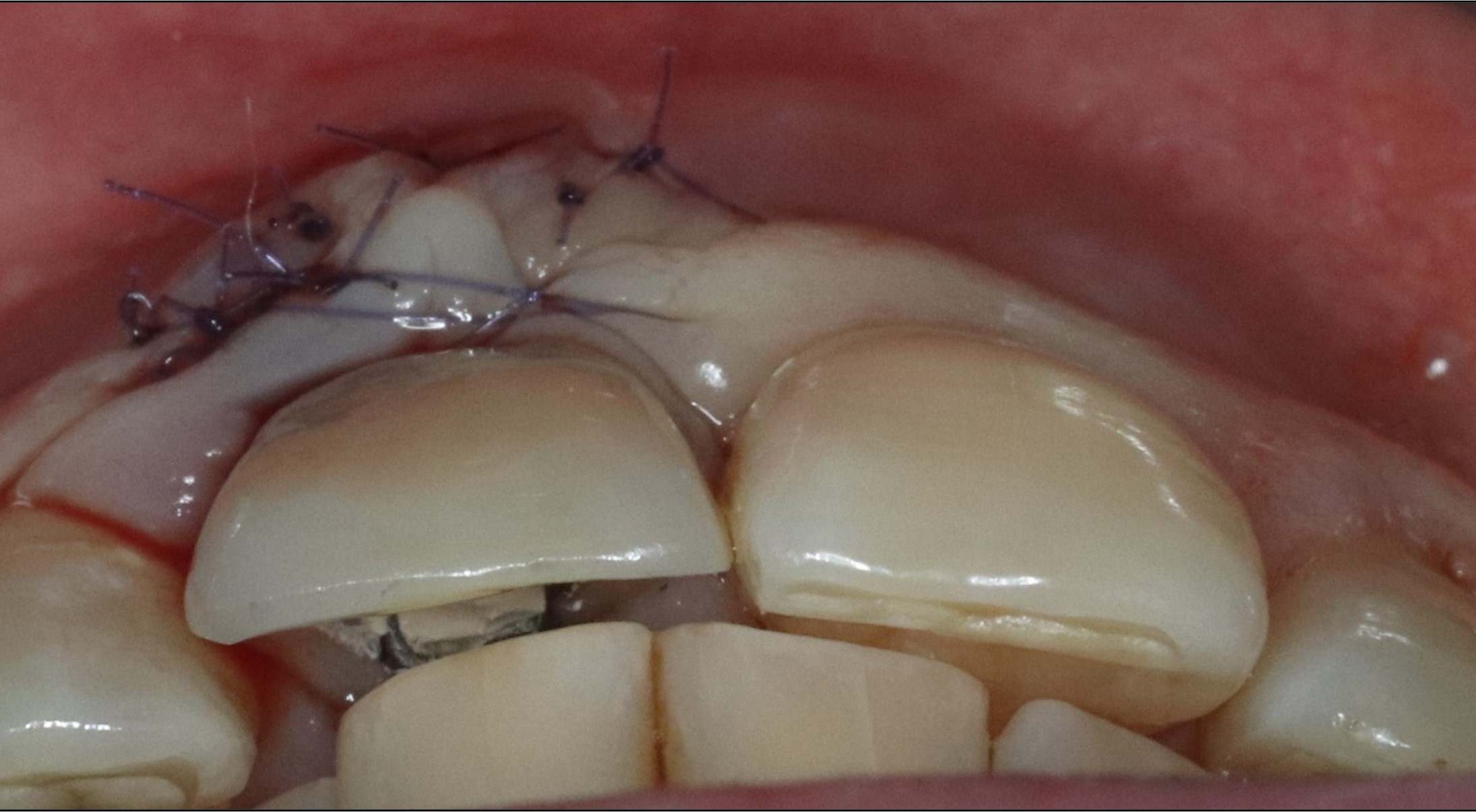

La facette est solidarisée au pilier provisoire avec de la résine en bouche. Une fois la connexion faite, des

compléments de résine sont ajoutés en dehors de la bouche dans la partie sous gingivale et le profil

d’émergence la dent provisoire est retravaillée avec une zone concave en vestibulaire pour laisser de la

place aux tissus péri-implantaires (photos 18,19 et 20).

Photo 19 : le pied de la dent provisoire soutient bien la gencive marginale. L’émergence du tournevis est assez en retrait du rebord incisif.

Photo 20 : profil d’émergence de la dent provisoire dans la zone sous gingivale vestibulaire (photo d’un autre patient).

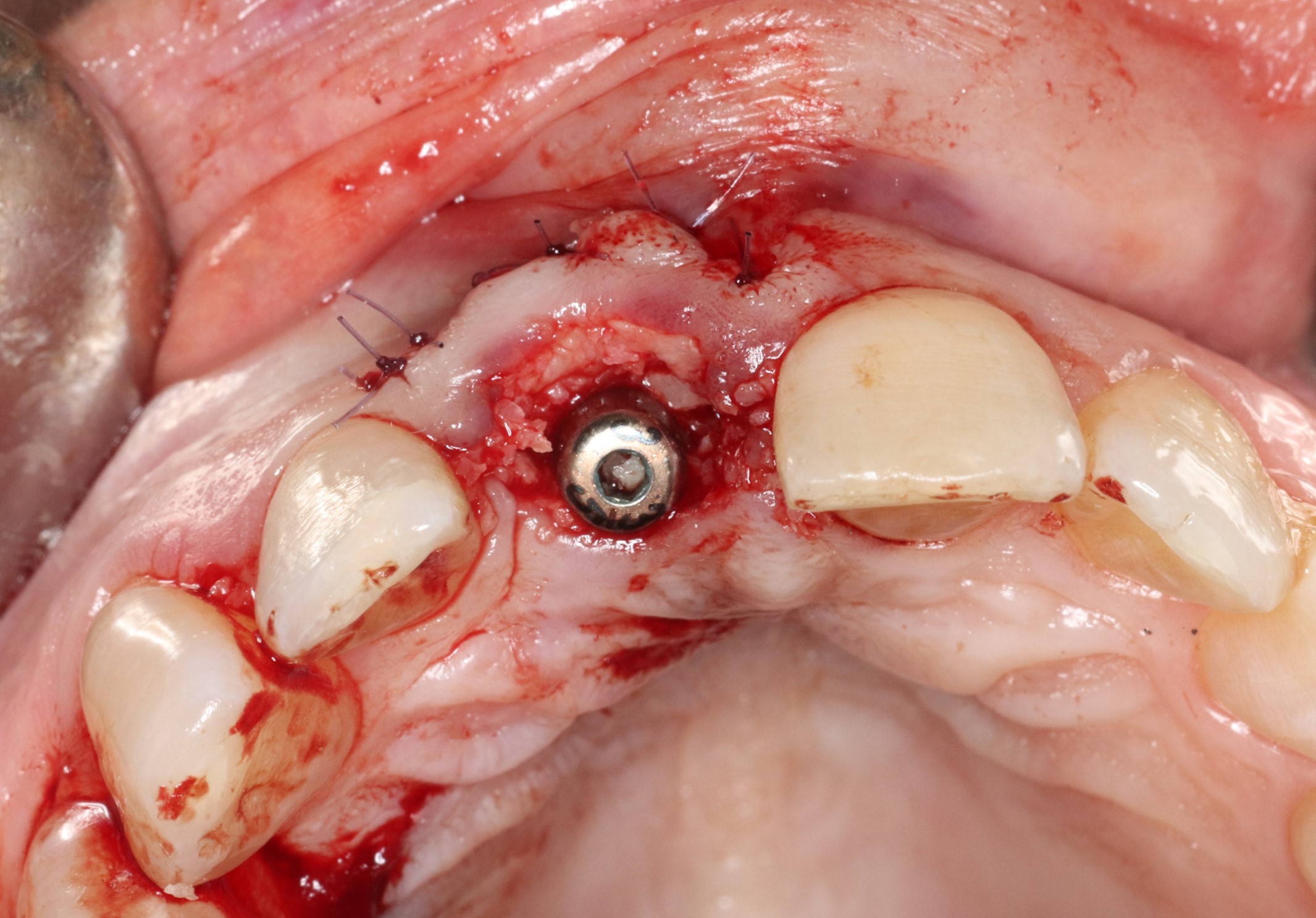

Un greffon conjonctif prélevé au palais est glissé et suturé dans la zone de la gencive marginale après

passage d’une micro-lame en épaisseur partielle dans le sulcus vestibulaire. L’espace entre l’implant et la

table osseuse vestibulaire est comblé avec de l’os allogénique (BioBank) (photos 21 et 22).

Photo 22 : vue occlusale après greffe de tissu conjonctif enfoui en

vestibulaire et comblement osseux allogénique en l’espace entre

l’implant et la table osseuse externe.

La dent provisoire vissée est remise en place en vérifiant le soutien satisfaisant des tissus périimplantaires

et l’absence d’occlusion statique et dynamique (photos 23 et 24). L’antalgique est donné à la patiente juste à la fin de l’intervention (1g de paracétamol) et les conseils post-opératoires lui sont prodigués en insistant sur l’absence de sollicitation de la dent provisoire pendant toute la durée de cicatrisation.

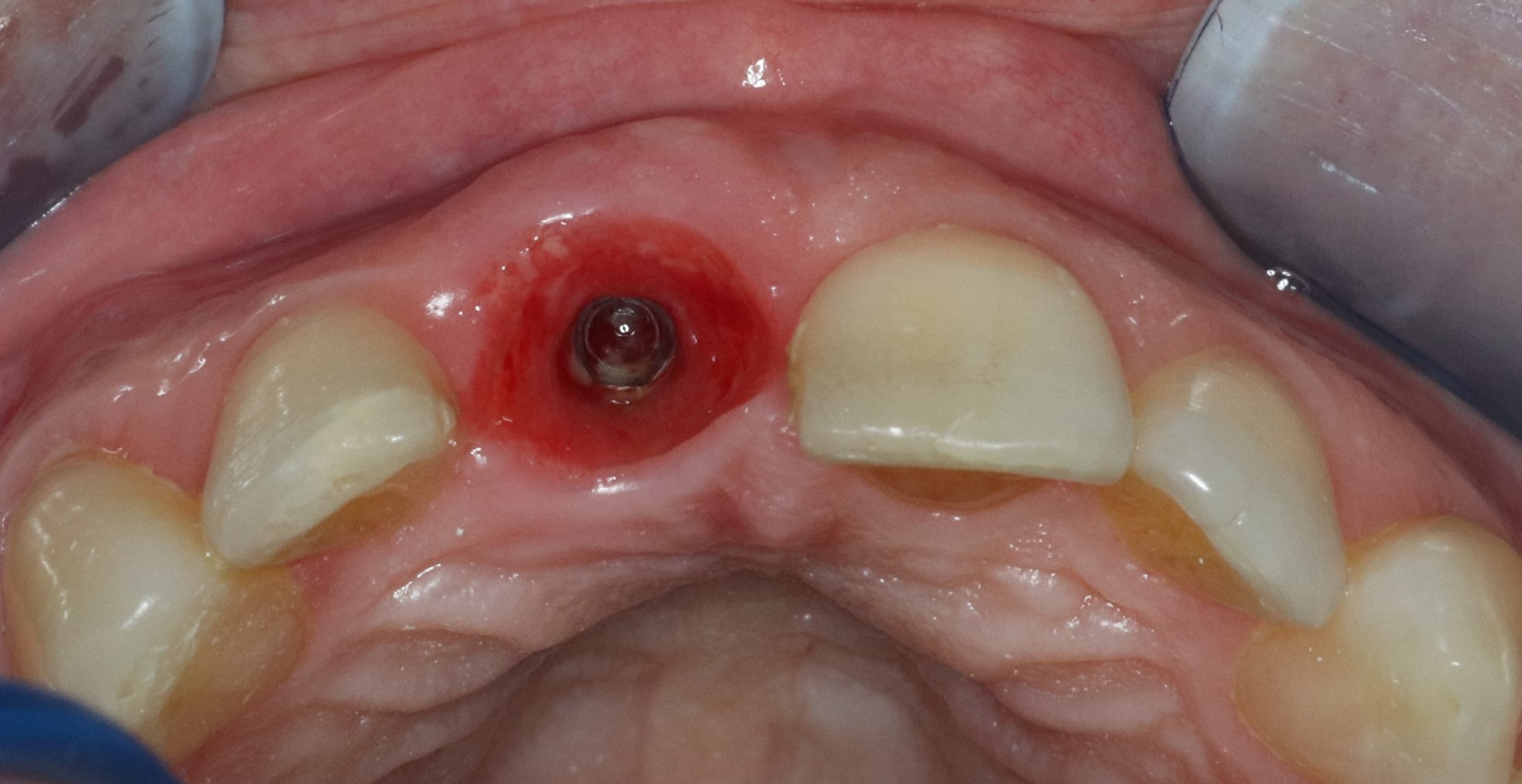

CONTRÔLE À 3 MOIS

Le contrôle d’ostéo-intégration est réalisé à 3 mois. La cicatrisation tissulaire et l’intégration esthétique

sont très satisfaisantes avec maintien des papilles et alignement des collets. L’épaisseur des tissus mous en

vestibulaire est très confortable et le contour gingival est harmonieux et similaire à la dent contro-latérale

(photos 25 à 28). La patiente rapporte des suites postopératoires minimes avec prise d’antalgique pendant

72 heures et principalement en rapport avec la zone de prélèvement palatin.

Photo 27 : sulcus péri-implantaire et épaisseur de gencive marginale après dépose de la dent provisoire lors du contrôle d’ostéo-intégration.

CONTRÔLE À 9 MOIS

La patiente est revue en contrôle 9 mois après la pose de la céramique vissée sur Ti-base par sa praticienne.

Elle est très contente du résultat esthétique (photos 29 à 31). Les tissus péri-implantaires sont sains et très

stables.

Photos 29, 30 et 31 :

Photos 29, 30 et 31 :

résultats cliniques à 9 mois

après la pose de la céramique

sur 11 réalisée par le

Dr Elodie Savard.

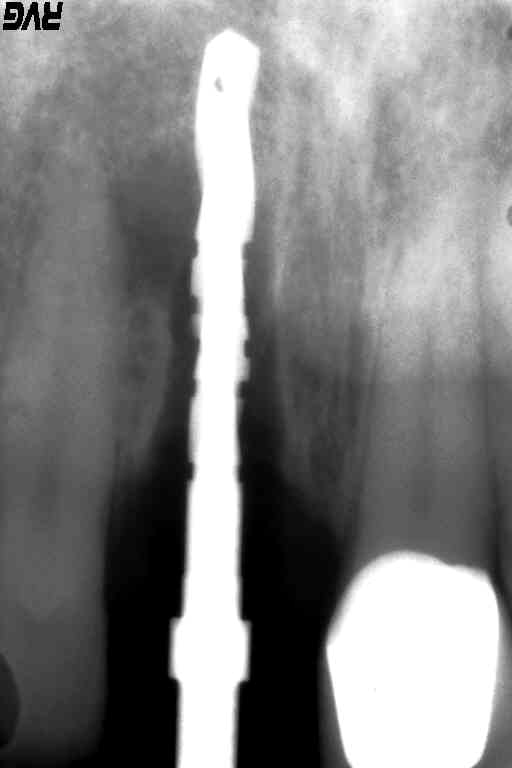

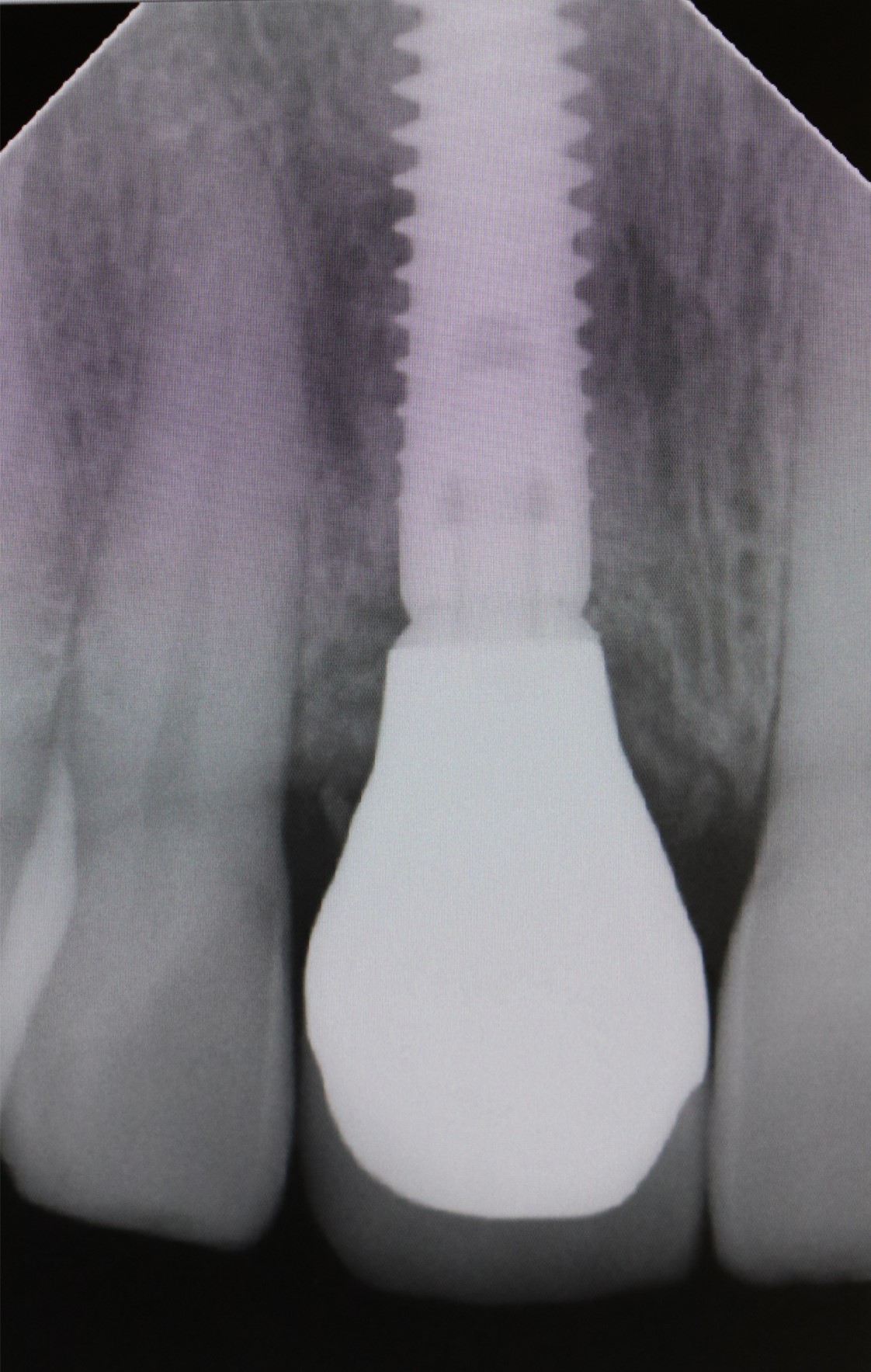

Une radiographie rétroalvéolaire à 9 mois montre l’absence de remodelage osseux primaire (photo 32).

Photo 32 : radiographie rétro-alvéolaire de l’implant 11 à 9 mois après la pose de la céramique et donc un peu plus de 12 mois après l’intervention.

Ici, l’expérience patient est incroyable car en une seule intervention, il est possible de résoudre une situation délicate et esthétiquement exposée avec des suites post-opératoires assez légères. La temporisation est fixe et il ne faut que 3 mois, quand tout va bien, pour passer à la prothèse d’usage.

RÉALISER UNE PROTHÈSE VISSÉE QUAND L’AXE OSSEUX IMPLANTAIRE N’EST PAS

FAVORABLE EN IMPLANTATION IMMÉDIATE : LA SOLUTION CO-AXIS

Il n’est pas rare, en secteur antérieur, de rencontrer une concavité externe ou une crête osseuse oblique lors de l’analyse radiologique 3D. Ces particularités anatomiques obligent à orienter l’axe de l’implant en vestibulaire faisant émerger le puits de vis dans une zone exposée esthétiquement et donc pas compatible avec une restauration prothétique vissée. Si on veut un axe prothétique plus favorable l’apex de l’implant risque de passer à travers la corticale externe et de sortir du couloir osseux comme l’a exposé Howes en 2017 (Schéma 2)18. Ceci obligerait à réaliser une greffe osseuse externe, plus lourde chirurgicalement.

Schéma 2 : effraction de la table osseuse

externe concave en gardant un axe

prothétique idéal selon Howes18

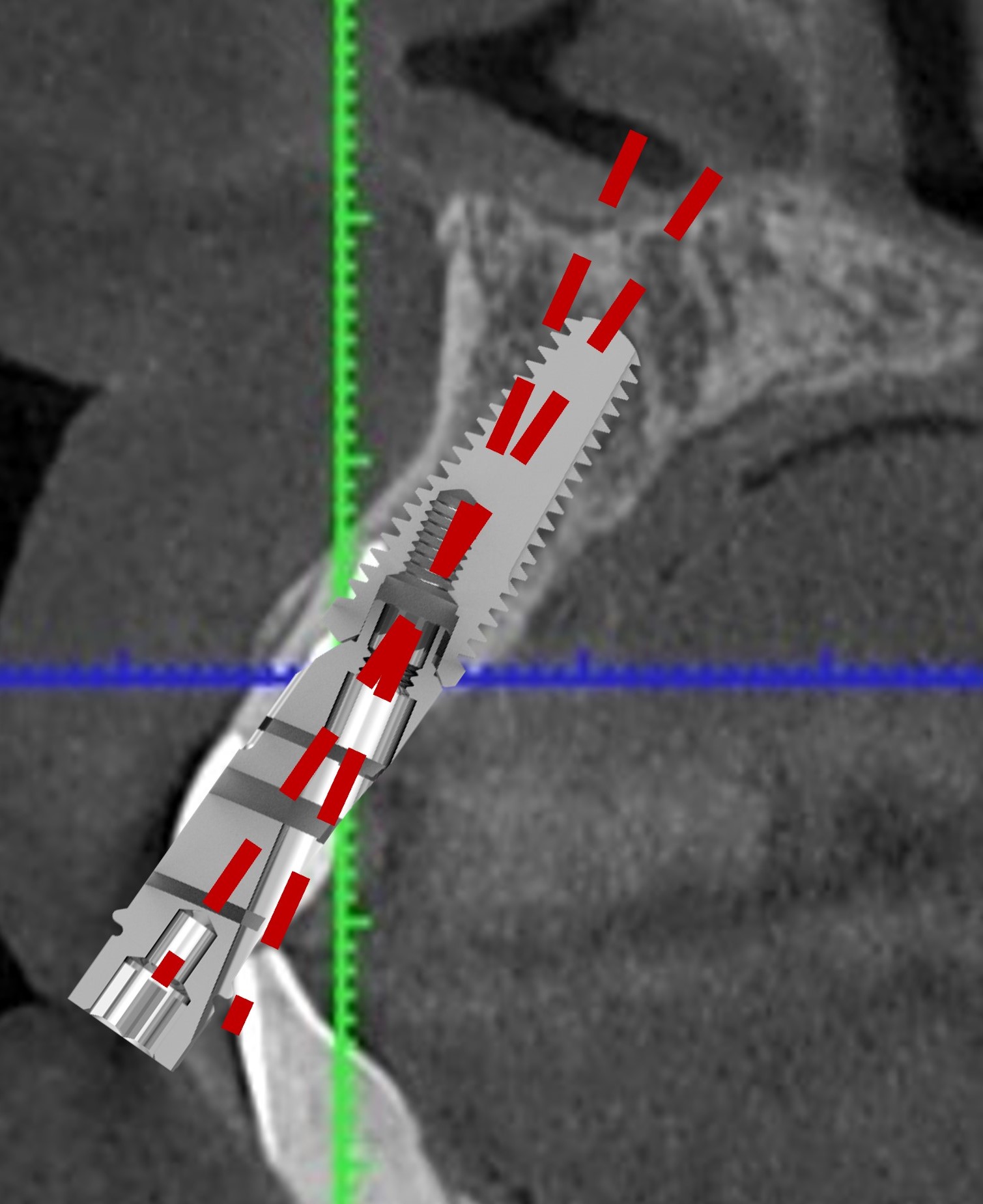

Le système Co-Axis permet de gérer cet obstacle anatomique puisque le col implantaire est angulé de 12 ou 24 degrés par rapport au grand axe de l’implant. Il est donc possible de réaliser une prothèse vissée même quand l’axe osseux implantaire n’est pas favorable (schéma 3)18.

Cette particularité implantaire a été présentée par Kurtzman en 200819. Il s’agissait d’implants à hexagone externe. Il posait ces implants en oblique le long de la paroi antérieure du sinus maxillaire pour des cas de all-on-4 voir également le long de la paroi postérieure du sinus pour des cas partiel afin d’éviter une greffe sinusienne. L’angulation de la tête implantaire permettait de garder un axe prothétique favorable dans le bon couloir prothétique et éviter d’avoir recours à des piliers de rattrapage d’axe.

Ce concept Co-Axis est disponible dans différentes gammes d’implants droits classiques avec différentes connexions. Nous allons voir son intérêt à travers un cas clinique.

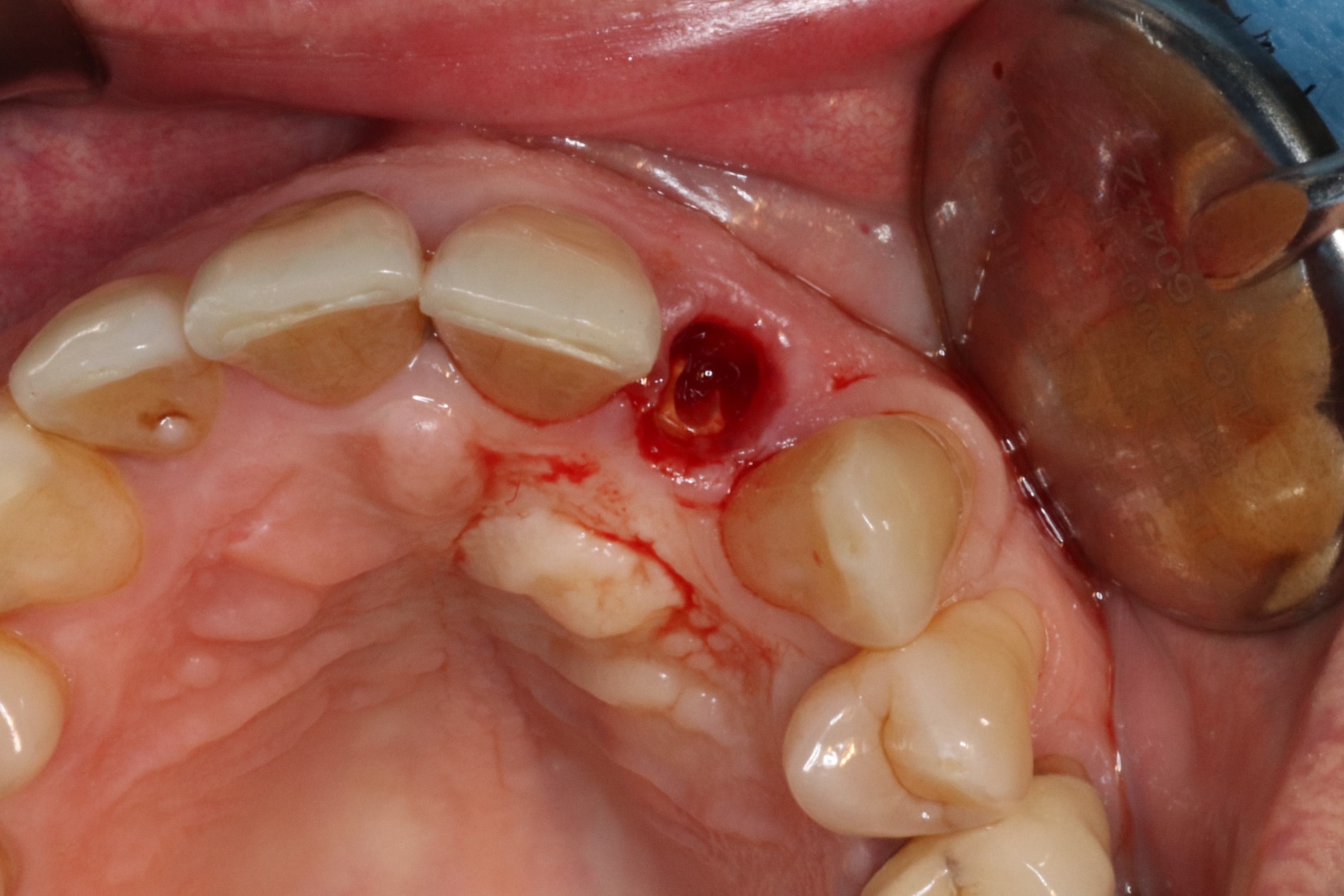

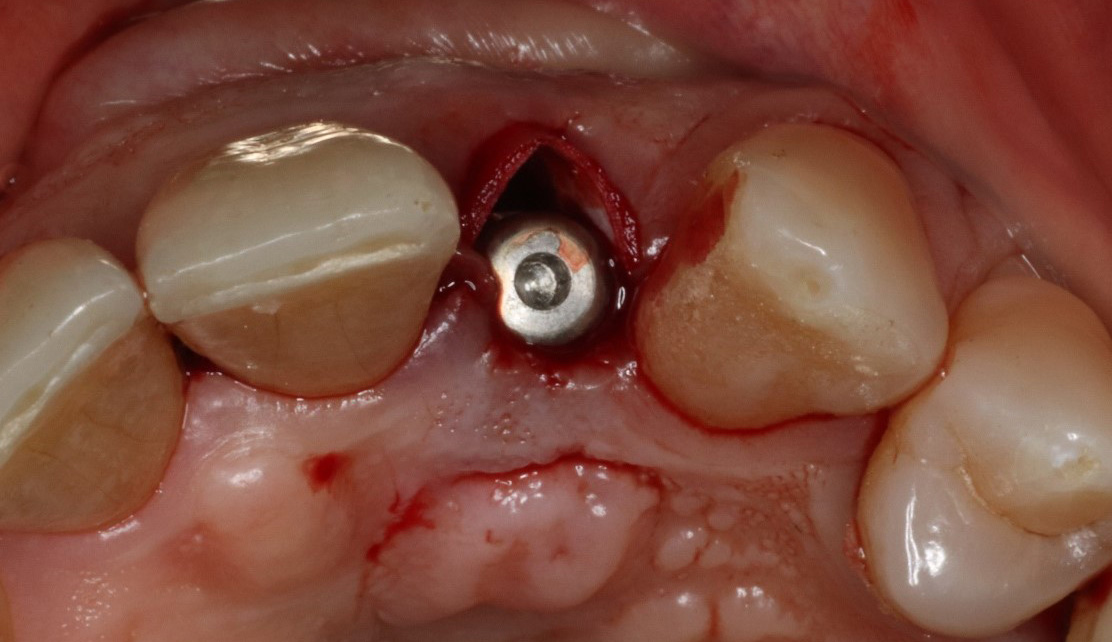

Mr A, âgée de 62 ans, en bonne santé générale m’est adressé par sa dentiste afin de remplacer la dent 22 fracturée (photo 33). Un abcès est visible cliniquement. Une partie de la table osseuse externe est lésée mais la gencive est bien alignée. Nous sommes dans une classe II d’Elian.

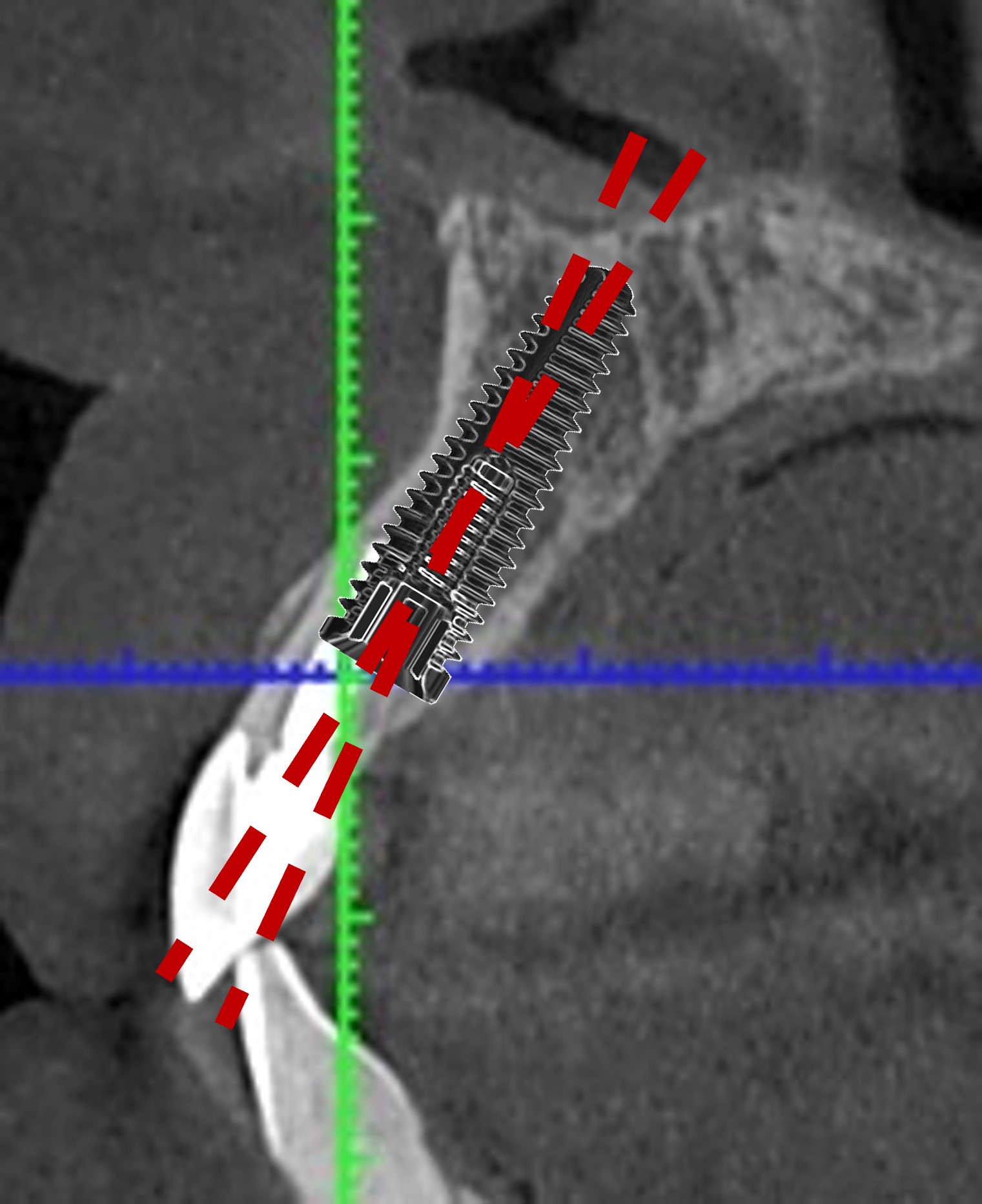

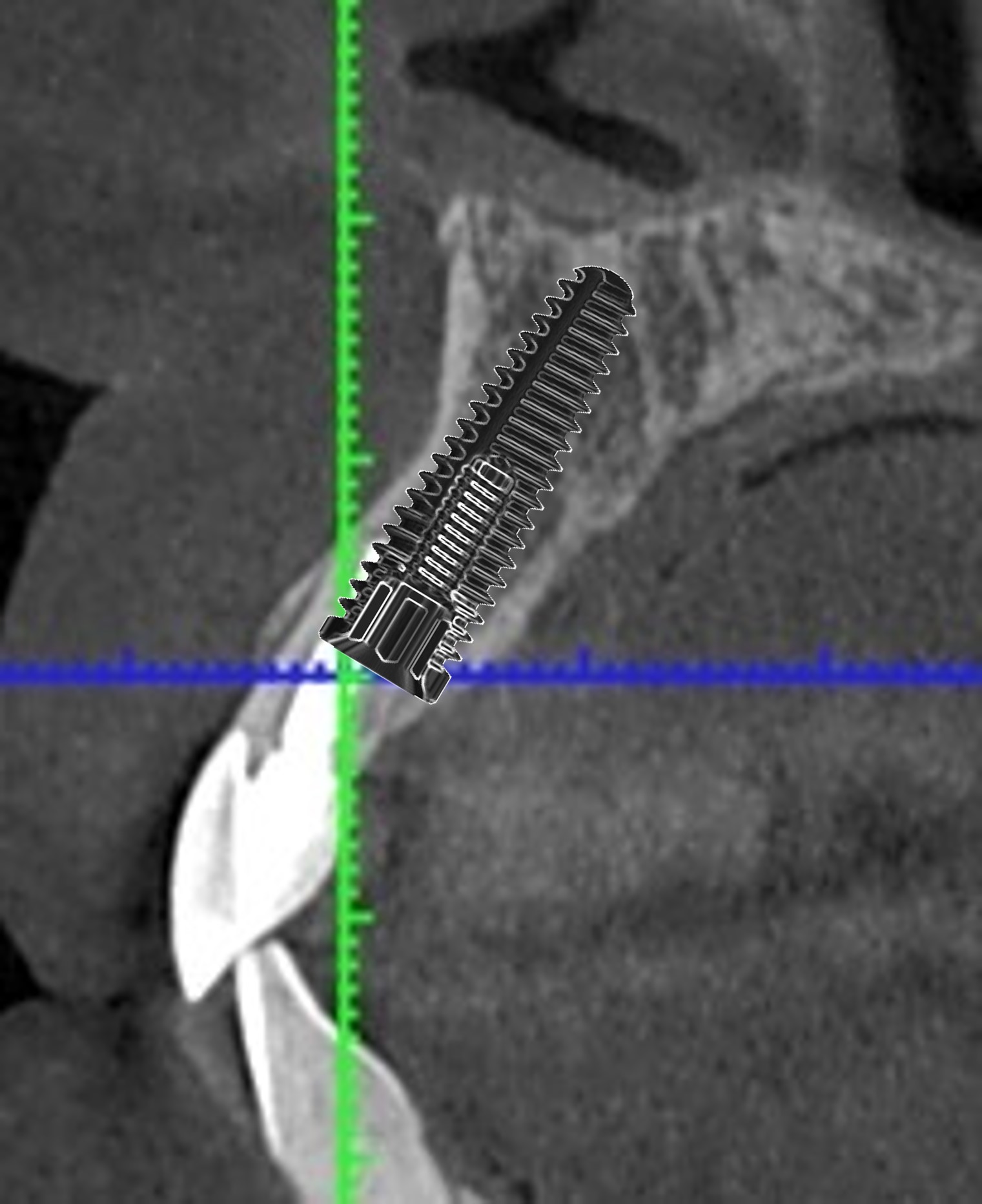

Le CBCT révèle une crête osseuse très oblique avec beaucoup d’os au-delà de l’apex permettant de

stabiliser un implant (photo 34).

La planification d’un implant droit fait émerger la sortie de vis sur la face vestibulaire de la future incisive latérale. Il y a donc une incompatibilité entre l’axe implantaire chirurgical et l’axe prothétique si une céramique unitaire vissée est envisagée (photos 35 et 36).

Ici, un implant Provota Co-Axis (Southern Implant) est envisagé afin de récupérer l’obliquité de la crête osseuse. Le pas de vis est intégré dans la tête de l’implant avec une correction de 12 degrés dans ce cas. Le porte implant est aligné dans le grand axe de l’implant mais la vis de liaison ressort latéralement avec une angulation de 12 degrés et doit être placée côté interne (photo 37). La planification avec un implant Provota Co-Axis de diamètre 4 mm par 13 mm de longueur permet de visualiser l’émergence de la vis prothétique en regard du cingulum de l’incisive latérale et la possibilité de réaliser une prothèse unitaire vissée (photo 38).

Après retrait de la céramique et du morceau radiculaire vestibulaire fracturé, il reste toute la partie palatine de la racine de 22 (photo 39). L’utilisation d’un élévateur fin inséré latéralement dans le ligament permet d’effectuer une luxation en rotation de la racine vers l’espace vide en vestibulaire et de la retirer.

forage se fait dans l’axe oblique de la crête osseuse, c’est pourquoi la tête du contre-angle est en

position plutôt vestibulaire passant par le rebord incisif des dents adjacentes (photo 40).

Un guide de forage angulé à 12 degrés (il en existe un autre pour l’angulation à 24 degrés) permet de vérifier l’émergence prothétique (photo 41).

Photo 41 : guide de direction angulé à 12 degrés et vérification

de l’axe prothétique (cas clinique différent).

Une fois le forage terminal effectué, l’implant est placé en saisissant le porte implant au bout dans le grand axe de l’implant (photo 42). Des lignes en vestibulaire du porte-implant indique la profondeur d’enfouissement de l’implant (photo 43). En vue occlusale, le porte implant ressort très nettement de la ligne des bords libres (photo 44).

Photo 42 : implant Provata Co-Axis

Photo 42 : implant Provata Co-Axis

(Southern Implant) avec son porte

implant.

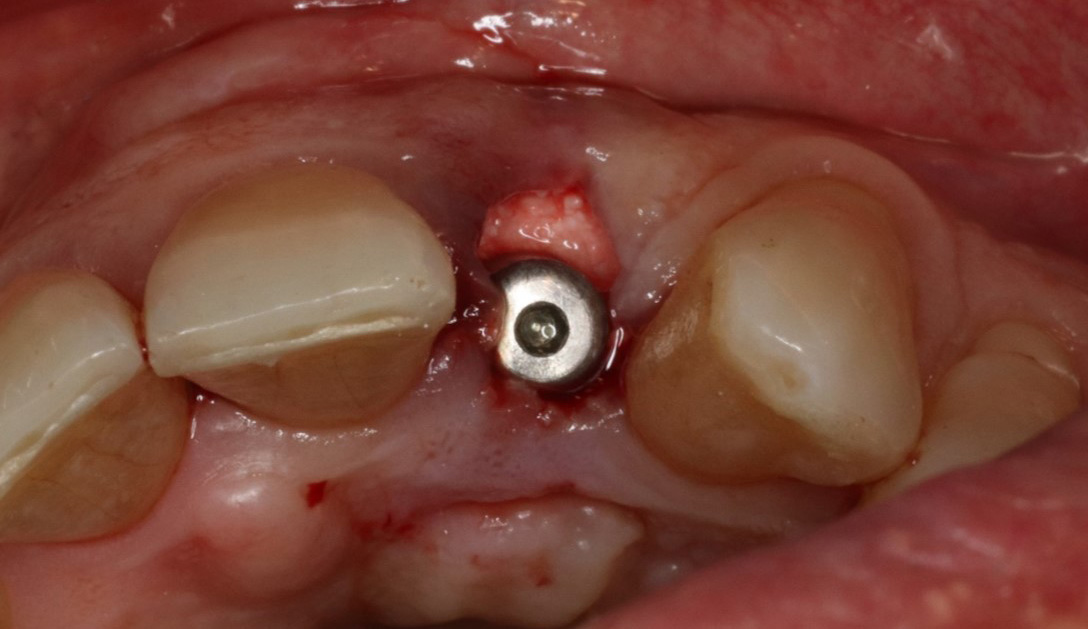

L’émergence de la vis et l’axe du tournevis confirment que l’axe prothétique est dans l’espace du cingulum et qu’une prothèse vissée peut être envisagée (photos 45 et 46).

La perte osseuse vestibulaire est assez conséquente (6mm). Une membrane collagénique prédécoupée (Socket membrane, Zimvie) est glissée à la place de l’os perdu (photo 47).

L’espace entre l’implant et la membrane est comblé avec de l’os bovin (Bio-Oss, Geistlich) et la membrane est rabattue en occlusale (photos 48 et 49).

Une couronne provisoire est vissée à l’implant. L’émergence de la vis prothétique est parfaitement centrée sur le cingulum. Des ailettes en palatin des dents adjacentes ont été ajoutées en présence d’une pulsion linguale du patient (photos 50 et 51).

Photo 51 : vue occlusale de l’émergence la vis dans le cingulum et ailettes de stabilisation sur les dents adjacentes.

CONTRÔLE À 3 MOIS

L’ostéo-intégration est testée à 3 mois post-opératoires avec une rétro-alvéolaire de contrôle (photo 52).

L’intégration prothétique est satisfaisante et le manchon gingival est assez épais en vestibulaire même en absence de greffe de conjonctif enfoui (photo 53). Selon Chu et Coll en 2020, l’inclinaison palatine du col de l’implant laisse plus de place entre l’implant et la paroi osseuse vestibulaire et est propice au développement d’un tissu plus épais en vestibulaire de l’implant comparativement à un col d’implant droit20.

CONTRÔLE À 1 AN

Le patient est content de l’intégration esthétique 1 an après la pose de la céramique vissée par sa praticienne. La gencive est bien stable avec des papilles préservées et un tissu péri-implantaire sain.

Malgré un axe osseux défavorable, une prothèse unitaire vissée a pu être réalisée sans greffe osseuse additionnelle est dans les mêmes conditions que le protocole d’EIMEI du premier patient présenté (photos 54 et 55).

CONCLUSION

Dès que les conditions sont réunies, l’extraction implantation et mise en esthétique immédiate permet de ne réaliser qu’une seule intervention sans lambeau avec des suites post-opératoires assez légères. Le temps global de traitement du patient est réduit et la temporisation fixe sur l’implant est appréciée du patient. L’expérience patient pour cette intervention est incomparable. Une forte concavité vestibulaire ou une crête osseuse oblique n’empêche plus de réaliser un protocole d’EIMEI avec une restauration prothétique vissée grâce à des implants

à col implantaire angulé.

BIBLIOGRAPHIE

1. Araújo MG, Lindhe J. Dimensional ridge alterations following tooth

extraction. An experimental study in the dog. J Clin Periodontol.

2005 Feb;32(2):212-8.

2. Chappuis V, Engel O, Reyes M, Shahim K, Nolte LP, Buser D. Ridge

alterations post-extraction in the esthetic zone: a 3D analysis with

CBCT. J Dent Res. 2013 Dec;92(12 Suppl):195S-201S.

3.Elian N, Cho SC, Froum S, Smith RB, Tarnow DP. A simplified socket classification and

repair technique. Pract Proced Aesthet Dent. 2007 Mar;19(2):99-104.

4.Fickl S, Zuhr O, Wachtel H, Stappert CF, Stein JM, Hürzeler MB. Dimensional changes of

the alveolar ridge contour after different socket preservation techniques. J Clin Periodontol.

2008 Oct;35(10):906-13.

5.Araújo M, Linder E, Wennström J, Lindhe J. The influence of Bio-Oss Collagen on healing

of an extraction socket: an experimental study in the dog. Int J Periodontics Restorative Dent.

2008 Apr;28(2):123-35.

6. Esposito M, Barausse C, Pistilli R, Jacotti M, Grandi G, Tuco L, Felice P. Immediate

loading of post-extractive versus delayed placed single implants in the anterior maxilla:

outcome of a pragmatic multicenter randomised controlled trial 1-year after loading. Eur J

Oral Implantol. 2015;8(4):347-58.

7. Felice P, Pistilli R, Barausse C, Trullenque-Eriksson A, Esposito M. Immediate non-

occlusal loading of immediate post-extractive versus delayed placement of single implants in

preserved sockets of the anterior maxilla: 1-year post-loading outcome of a randomised

controlled trial. Eur J Oral Implantol. 2015;8(4):361-72.

8. Buser D, Martin W, Belser UC. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior

maxilla: anatomic and surgical considerations. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004;19

Suppl:43-61.

9.Funato A, Salama MA, Ishikawa T, Garber DA, Salama H. Timing, positioning, and

sequential staging in esthetic implant therapy: a four-dimensional perspective. Int J

Periodontics Restorative Dent. 2007 Aug;27(4):313-23.

10.Evans CD, Chen ST. Esthetic outcomes of immediate implant placements. Clin Oral

Implants Res. 2008 Jan;19(1):73-80.

11.Tomasi C, Sanz M, Cecchinato D, Pjetursson B, Ferrus J, Lang NP, Lindhe J. Bone

dimensional variations at implants placed in fresh extraction sockets: a multilevel multivariate

analysis. Clin Oral Implants Res. 2010 Jan;21(1):30-6.

12. Chen ST, Buser D. Clinical and esthetic outcomes of implants placed in postextraction

sites. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009;24 Suppl:186-217.

13. Kan JY, Rungcharassaeng K, Lozada JL, Zimmerman G. Facial gingival tissue stability

following immediate placement and provisionalization of maxillary anterior single implants: a

2- to 8-year follow-up. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011 Jan-Feb;26(1):179-87.

14. Avila-Ortiz G, Gonzalez-Martin O, Couso-Queiruga E, Wang HL. The peri-implant

phenotype. J Periodontol. 2020 Mar;91(3):283-288.

15.Huynh-Ba G, Pjetursson BE, Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J, Lindhe J, Lang NP. Analysis

of the socket bone wall dimensions in the upper maxilla in relation to immediate implant

placement. Clin Oral Implants Res. 2010 Jan;21(1):37-42.

16.Rojo-Sanchis J, Soto-Peñaloza D, Peñarrocha-Oltra D, Peñarrocha-Diago M, Viña-

Almunia J. Facial alveolar bone thickness and modifying factors of anterior maxillary teeth: a

systematic review and meta-analysis of cone-beam computed tomography studies. BMC Oral

Health. 2021 Mar 22;21(1):143.

17.El-Sioufi I, Oikonomou I, Koletsi D, Bobetsis YA, Madianos PN, Vassilopoulos S. Clinical

evaluation of different alveolar ridge preservation techniques after tooth extraction: a

randomized clinical trial. Clin Oral Investig. 2023 Aug;27(8):4471-4480.

18.Howes D. Angled Implant Design to Accommodate Screw-retained Implant-supported

Prostheses. Compend Contin Educ Dent. 2017 Jul;38(7):458-463.

19.Kurtzman GM, Dompkowski DF, Mahler BA, Howes DG. Off-Axis Implant Placement for

Anatomical Considerations Using the Co-Axis Implant. Inside Dentistry. May 2008:2-5.

20.Chu SJ, Saito H, Östman P-O, Levin BP, Reynolds MA, Tarnow DP. Immediate Tooth

Replacement Therapy in Postextraction Sockets: A Comparative Prospective Study on the

Effect of Variable Platform-Switched Subcrestal Angle Correction Implants. Int J Periodontics

Rest Dent 2020;40:509-517.