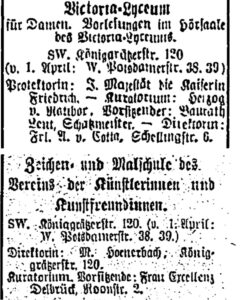

Einer Schottin verdankt Berlin die Anfänge der Frauenbildung und -emanzipation im Jahr 1869. „Es gab zwar in Berlin bereits seit 1824 eine Mädchenschule, genannt ´Höhere Töchterschule´„. Daraus wurde die Königliche Elisabethschule, nachdem 1828 Königin Elisabeth, die Ehefrau des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., das Protektorat übernommen hatte. Bereits viele Jahre vorher, seit 1747, fand Mädchenbildung in gemischten Klassen statt. Diese kam vor allem der ärmeren Bevölkerung zugute, die hier ihre Kinder gratis unterrichten lassen konnte“ (1). Diese „Höhere Töchterschule“ war – gemeinsam mit einem Jungen-Gymnasium – in einem Schulhaus in der Friedrichstadt untergebracht. Allerdings konnten Mädchen dort, anders als am Gymnasium, keinen Abschluss (Abitur) machen, dazu war der Unterricht der Mädchen zu sehr auf eine zukünftige Rolle als Hausfrau und Mutter geeicht; die Schule diente also nicht der Vorbereitung auf ein Studium. Und die vielen Privatschulen der Stadt (Bild 1) vermittelten zwar Wissen, konnten aber den fehlenden Zugang zu einer Universitätsausbildung nicht gewährleisten. Und genau daran störte sich Georgiana Archer.

Bild 1: Privatschulen für Mädchen und Jungen im Jahr 1870 – es gab eine etwa gleich große Zahl von Privatschulen nur für Jungen (Adressbuch 1870).

Georgiana Archer, am 27. September 1829 in Edinburgh als Tochter eines Arztes altsächsischer Herkunft geboren, wurde mit vierzehn Jahren zur Vollwaisen, wie ihre vier Geschwister. Mit ihrer Schwester Sarah besuchte Georgiana Archer zunächst eine Privatschule in Edinburgh und war für kurze Zeit als Haushaltshilfe und Erzieherin der Kinder einer kranken Dame tätig. Nachdem ihr bewusst geworden war, wie mangelhaft ihre bisherige Erziehung gewesen war, folgte sie im Jahre 1851 ihrem Wunsch nach wissenschaftlicher Ausbildung und ging gemeinsam mit ihrer Schwester zu diesem Zwecke nach Lüneburg und nahm Unterricht beim Gymnasiallehrer Dr. Schuster, dem späteren Direktor des Realgymnasiums in Hannover (1882), den ihre Schwester Sarah heiratete. Als dieser nach Clausthal versetzt wurde, folgte sie beiden, blieb dort einige Zeit, kehrte nach Edinburgh zurück, um sich dann ab 1857 dauerhaft in Berlin niederzulassen (2). Warum sie nach Berlin kam, ergibt sich aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht.

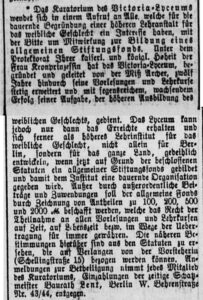

Erstmals im Berliner Adressbuch gelistet war sie 1870: Dlle. (Demoiselle = Fräulein) Archer, Direktorin des Victoria Lyceums, wohnte in der Bellevuestraße 26, neben dem königlichen Wilhelms-Gymnasium (Bild), einem reinen Jungengymnasium. Das Victoria-Lyceum, nicht zu verwechseln mit der Victoria-Schule, einer höheren Mädchenschule in Kreuzberg (Prinzenstraße), gab es da bereits, es war 1868 gegründet und im Januar 1869 eröffnet worden. Und auch das Victoria-Lyceum taucht 1870 im Adressbuch auf: Unterricht (Vorlesungen) fand im Hörsaal des Deutschen Gewerbe-Museums in der Stallstraße 7 statt (Bild 2), das nach der Weltausstellung 1867 in Paris mit Exponaten der Ausstellung in einem früheren Gebäude der Porzellanmanufaktur eingerichtet worden war. Für die nächsten 20 Jahre blieben die Unterrichtsveranstaltungen des Lyceums im Gewerbemuseums, aber 1893 erhielt das Victoria-Lyceum ein eigenes Schulgebäude in der Potsdamer Straße. Auch die Zeichenschule des Vereins Berliner Künstlerinnen und Kunstliebhaberinnen, gegründet 1867, war im Gewerbemuseum untergebracht und zog 1893 gemeinsam mit dem Lyceum in die Potsdamer Straße 39.

Über die Jahre 1857 bis 1870 fehlen uns Informationen über „die reizende Miß Archer“, wie sie oft tituliert wurde, aber eine Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Lyceums 1893 weiß, dass „Miss Georgina Archer – Schottin von Geburt, Privatlehrerin der englischen Sprache in Berlin, und als solche bei der damaligen Kronprinzessin von Preussen sowie in den wohlhabenden und intelligenten Kreisen der Hauptstadt eingeführt. In letzteren hatte sie vielfach Fühlung mit unbefriedigten geistigen Bedürfnissen begabter Frauen und Mädchen gewonnen, denen nach Abschluss ihrer Schuljahre nur ein ungeregeltes und mangelhaftes Privatstudium übrig blieb. Diesem Übelstande abzuhelfen, gründete Miss Archer im Jahre 1868 auf eigene Rechnung und Gefahr [Fettdruck durch den Verfasser] die Anstalt, welche heut unter dem Namen und Protektorat Ihrer Königl. Kaiserl. Majestät, der Kaiserin Friedrich [Gattin des 1888 für nur 99 Tage regierenden Kaisers Friedrich III., PE], als Victoria-Lyceum … ein dem Universitäts-Studium einigermassen parallel laufendes Studium ermöglicht“ (3).

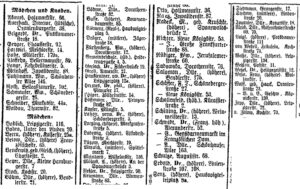

Die Anfänge waren bescheiden, nur vier Vorlesungen zu Neuerer Geschichte, Griechisch-Römische Kulturgeschichte, deutsche Literatur und französische Literatur, mit etwa 70 Zuhörerinnen, aber bereits nach wenigen Jahren stiegen die Zahlen, wurde das Programm ausgeweitet, und es besserte sich die Reputation: Wurde das Lyceum anfänglich (1883) noch als „eine Art Frauen-Universität unter dem Protectorat der Kronprinzessin Victoria“ (4) bezeichnet, hieß es jetzt „Hochschule für Damen“, die im Winterhalbjahr 1889/90 beispielsweise 23 Klassen hatte, 14 Lehrer und 5 Lehrerinnen, 23 Unterrichtsthemen und 36 Wochenstunden Unterricht. Unterrichtende waren Gymnasiallehrer, aber auch angesehene Professoren der Universität, darunter der Mediziner Rudolf Virchow (1821-1902), der Mediziner Emil du Boy-Reymond (1816-1896) und der Archäologe und Althistoriker Ernst Curtius (1814-1896). Bis 1899 war die Zahl der Teilnehmerinnen auf über 1000 gestiegen. Nicht nur der Lehrkörper, auch der Beirat (Kuratorium) des Lyceums war eindrucksvoll zusammengesetzt: den Vorsitz hatte Viktor I., Herzog von Ratibor (1818-1893), sein Stellvertreter war der Jurist und Politiker Rudolf von Gneist (1816-1895), Mitglieder des Kuratoriums waren unter anderem die Gattinnen des Preußischen Kultusministers Adalbert von Falk (1827-1900) und des Mediziners Hermann von Helmholtz (1821-1894). Dieses Kuratorium wandte sich im Jahr 1881 an die allgemeine Öffentlichkeit und schlug die Bildung eines Stiftungsfonds vor, um das Bildungsangebot des Lyceums langfristig zu sichern (Bild 3). Neben außerordentlichen privaten Zuwendungen sollte die Zeichnung von Anteilen in der Größenordnung von 100, 200, 500 oder 2000 Reichsmark den Sponsoren die Möglichkeit bieten, Vorlesungen und Seminare des Lyceums kostenfrei zu besuchen. Wir wissen nicht, ob dieser Aufruf erfolgreich war, aber der Umstand, dass das Lyceum im Jahr 1893 ein eigenes Schulgebäude bezog, spricht sehr dafür.

Ein weiteres Ziel ihrer Arbeit war für Georgiana Archer die Förderung der Ausbildung von Lehrerinnen, für die die Ausbildung am Lyceum zwingende Voraussetzung sein sollte. Zu diesem Zwecke gründete sie 1878 den Sanitätsverein für Lehrerinnen und Erzieherinnen zwecks „ärztlichen Rath, Beistand und Verpflegung in Krankheitsfällen und zur Verhütung von Krankheiten“ bei erkrankten Lehrerinnen (5). Schließlich war Miß Archer im Kuratorium des Pensionsfonds der Lehrerinnen und Erzieherinnen aktiv, gegründet 1874. In ihren letzten Jahren waren diese Aktivitäten unmittelbar mit dem pädagogischen Konzept der Koedukation, der gemeinsamen Erziehung von Jungen und Mädchen, verbunden. In einem Vortrag auf dem Internationalen Unterrichtskongress in Brüssel (22. bis 28. August 1880) propagierte sie „auf der unteren Stufe sollten Knaben und Mädchen von Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden, auf der Mittelstufe sollten die Mädchen nur Lehrerinnen haben, auf der oberen Stufe seien Lehrer neben Lehrerinnen unentbehrlich, aber die Leitung beruhe besser in weiblicher Hand. Man konnte Herrn Direktor Erkelenz nicht verdenken, daß er diese letztere Behauptung bekämpfte“ (6). Diese offensichtliche und ausdrückliche Spitze gegen Dr. Hermann Erkelenz (1832-1898), langjähriger Direktor der ersten Höheren Mädchenschule in Köln, verdient der Beachtung, würde der doch noch Jahre später (1888) propagieren, „für die Oberstufe ist das Vorherrschen der männlichen Lehrkraft am wünschenswertesten“ (7); auch seine Nachfolge trat ein Mann an, Friedrich Blumberger (1849-1919). Helene Lange (1848-1930) markierte in ihren Lebenserinnerungen diese Position von Direktor Erkelenz als einen Startpunkt der Herausbildung einer eigenen, berufspolitischen Vertretung aller Lehrerinnen und Erzieherinnen (8).

1880 hatte das Berliner Beispiel sich längst über das Land verbreitet, und es gab „Nachahmungen in Breslau, Darmstadt, Dresden, Köln, Wien, Leipzig und München. Weitere Nachbildungen sind in Karlsruhe und Brüssel in Vorbereitung“ (9). Aber noch 1882 wurde auf dem Brüsseler Kongress „die Zulassung der Frauen zu Universitätsstudien … von vielen Rednern lebhaft empfohlen„- erreicht war sie freilich noch nicht (6).

Miß Archer wohnte ab 1878 in der Schellingstraße, dem Herzstück des sogenannten Geheimratsviertels, in dem, wie wir an anderer Stelle gesehen haben, sowohl Wissenschaftler wie Virchow als auch begüterte Wohltäter residierten (mittendran vom 24. Januar 2023). Sie hatte es zur Schule nur wenige Schritte: Das Gewerbe-Museum zog 1873 in die Königgrätzer Straße 120 (heute: Stresemannstraße), bevor es 1881 – nunmehr Kunstgewerbe-Museum genannt – in das von Martin Gropius (1824-1880) und Heino Schmieden (1835-1913) entworfene und heute Gropius-Bau genannte Gebäude in der Niederkirchnerstraße 7 umzog (10) – die Zeichenschule und das Victoria-Lyceum blieben bis zum Umzug 1893 am angestammten Ort in der Königgrätzer Straße. Wegen gesundheitlicher Probleme zog sich Georgiana Archer 1881 aus der aktiven Tätigkeit zurück, sie starb am 21. November 1881 in Montreux, wo sie sich zur Kur aufhielt. Ihre letzte Adresse in Berlin war die Magdeburger Straße 9 (heute: Kluckstraße), möglicherweise allerdings nur als Adresse während ihrer geplanten Abwesenheit.

Bild 4: Gebäude des Lyceums und der Zeichenschule ab 1893 in der Potsdamer Straße 39 (Quelle: Wikipedia, gemeinfrei).

Ein Bildnis von Georgiana Archer ist nicht überliefert, aber eine Zeitgenossin beschreibt eine Begegnung mit ihr und ihrer Freundin Rosa Smith wie folgt: „… und im Rahmen der Thür Rosa Smith gestützt auf Georgiana Archer erschien. Welche rührende und dabei sympathische, herzerhebende Schönheit – diese beiden Frauengestalten! Dreiunddreißig Jahre sind darüber hingegangen, aber ich glaube sie noch zu sehen, die schlanke, zarte, anmutige Georgiana, das liebe, holdselige Antlitz von goldblonden Locken umrahmt und auf sie gestützt, an Größe sie überragend und leicht zu ihr geneigt, Rosa Smith, in ihrer erhabenen ernsten Schönheit, Iphigenia gleichend … Die Schönheit dieser beiden Frauen war seelisch, war ehrfurchtgebietend.“ (11). Und Georgiana Archer hat, unter dem Pseudonym Dudu, ein Märchenbuch hinterlassen für ihre Nichte Annie, das noch heute ab und an nachgedruckt wird (12).

Das Victoria-Lyceum bestand noch bis 1911 in der Potsdamer Straße 39 (Bild 4), unter der Leitung von Alix von Cotta (1842-1931), eine deutsche Lehrerin, die ihre Ausbildung in einem englischen Mädchen-College erhalten hatte und die Leitung des Lyceums erhielt, nachdem sie ihre Erfahrungen in der Mädchenbildung in England publiziert hatte. Sie war Leiterin des Lyceums bis 1911, danach war sie Rentiere unter dieser Adresse, zuletzt jedoch in der Magdeburger Straße 26 gemeldet, während Zeichenschule und Victoria-Lyceum nicht mehr hier residierten. Während der Verein Berliner Künstlerinnen (VbK) 1911 sein neues Domizil am Schöneberger Ufer 39 (heute 71) bezog (Bild 5), hatte die Aufgabe der Frauenbildung und Vorbereitung auf das Studium das städtische Charlotten-Gymnasium für Mädchen nur wenige Meter entfernt übernommen; dazu mehr in der nächsten Folge.

Bild 5: Das Haus des Vereins Berliner Künstlerinnen und Kunstliebhaberinnen (VbKK) am Schöneberger Ufer 39 (ab 1911) (Quelle: Wikipedia, gemeinfrei).

Literatur

- Paul Enck, Gunther Mai, Michael Schemann: Die Familie Lüderitz. Geschichte und Geschichten aus drei Jahrhunderten. Hayit Verlag, Köln 2021, Seite 30.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Georgiana_Archer

- Victoria-Lyceum Berlin. Denkschrift zum 25jährigen Bestehen 1893. Druck Gebr. Unger, Berlin 1893.

- Norddeutsche Allgemeine Zeitung vom 19. Dezember 1878, Seite 7: Gründung des „Sanitäts-Verein für Lehrerinnen und Erzieherinnen in Berlin und Umgebung„.

- Norddeutsche Allgemeine Zeitung vom 9. September 1880, Seite 5: Bericht „Der Internationale Unterrichtskongreß in Brüssel (22. bis 2. August 1880)„.

- Pädagogische Studien, Neue Folge. Band 10 (Jahrgang 1889), Seite 52.

- Helene Lange: Lebenserinnerungen. F.A.Herbig GmbH, Berlin 1925.

- Berliner Börsen-Zeitung vom 17. Oktober 1878, Beilage Nr. 486, Seite 1.

- Barbara Mundt. Museumsalltag vom Kaiserreich bis zur Demokratie. Chronik des Berliner Kunstgewerbemuseums. Böhlau Verlag Köln 2018.

- Lina Morgenstern: Die Frauen des 19. Jahrhunderts. Biografische und culturhistorische Zeit- und Charactergemälde. Verlag der Deutschen Hausfrauen-Zeitung, Berlin 1891, Seite 229-234.

- Dúdú: Flowers and the moonshine. Richardson Brothers Publishers, London 1857.