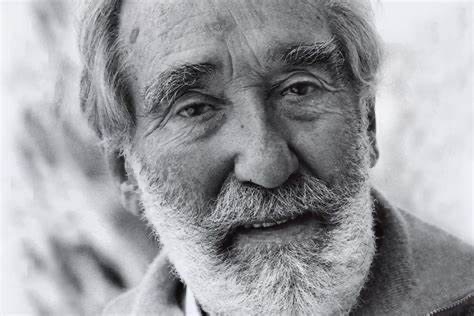

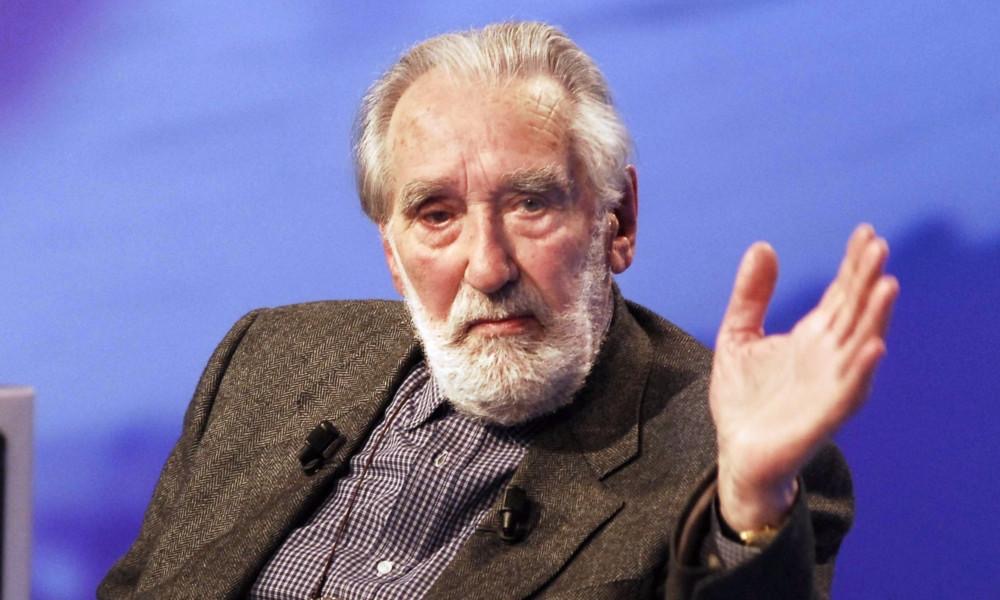

In questa fase critica del nostro tempo che, tra conflitti e preoccupazioni per il futuro, segna il punto di alto della crisi per la storia recente dell’umanità si è portati a riflettere sulle parole di uno dei più grandi narratori contemporanei italiani, Mario Rigoni Stern (1921-2008). Nel 2002, in un’intervista concessa a Giulio Milani, si ritrovò a considerare gli effetti benefici di una crisi economica “che prende sempre di mezzo la povera gente”, non nascondendosi come “piuttosto che una guerra, è meglio una grande crisi per stravolgere un poco questo mondo, per metterlo sulla strada giusta, per far capire che non è più la borsa che deve governare”. Non si può fare a meno di ripensare a questa frase oggi dove occorrerebbe ristabilire un patto d’azione tra le istituzioni – dal governo in giù – con i sindacati, i corpi intermedi della società, i ceti produttivi per rimettere la locomotiva italiana su quei binari che hanno, pur tra luci ed ombre, assicurato al Paese uno sviluppo, cercando di recuperare i ritardi atavici che pesano come una palla al piede. Quasi il ritorno, dunque, a stagioni dimenticate. E qui, il discorso vira decisamente su Mario Rigoni Stern. Un ritorno che è anche un azzardo, perché parte proprio da “Stagioni”, l’ultimo libro pubblicato in vita, in cui lo scrittore di Asiago raccontava che cosa significasse per lui lo scorrere del tempo scandito dai ritmi stagionali. Dell’inverno ricordava la legna secca che brucia nelle cucine, il freddo e la neve; dell’estate rammentava i salti sui mucchi di fieno e i nidi di calabroni mentre l’autunno era stagione di rientro delle greggi, di caccia ed escursioni tra i boschi.

In primavera partivano gli emigranti stagionali per la Prussia o la Boemia, ma era anche il momento del risveglio della natura e del ritorno dei rondoni, oltre che il periodo migliore per morire, come accadde al nonno di Mario, a sua madre e a lui stesso. Morire mentre rinasce la vita. Lo scrittore morì ottantaseienne il 16 giugno del 2008, dopo alcuni mesi di malattia, nel letto della sua casa di Asiago. Era un lunedì sera e per sua precisa disposizione la notizia della morte venne diffusa solo a funerali avvenuti, il giorno dopo, nella piccola chiesa del centro dell’altopiano dei Sette Comuni. C’erano la moglie Anna, i tre figli con i due nipoti e il fratello Aldo a salutarne il feretro. Poche persone, raccolte nella cappella come voleva il Sergente nella neve. Al mesto rintocco del Matìo, il campanone di Asiago, toccò l’ultimo saluto. Ora è sepolto nel cimitero a sud del paese, sotto una grande croce di marmo chiaro che lui stesso aveva voluto recuperare dalla tomba del nonno paterno Giovanni Antonio. Sulla tomba una piccola aiuola coltivata a fiori come piaceva a lui, per certi versi simile a quella della teologa e scrittrice Adriana Zarri a Crotte di Strambino, nella campagna canavesana. Ho un personale ricordo di una serata in cui parlammo di lui a Falmenta, in valle Cannobina, dialogando con uno dei suoi più grandi amici, il compositore e maestro Bepi De Marzi: quest’ultimo avanzò l’ipotesi che l’ultima dimora ad Asiago fosse un cenotafio, una tomba vuota, immaginando che le ceneri dello scrittore fossero state disperse nella steppa russa dove riposavano i suoi commilitoni dei reparti alpini che persero la vita nella tragica ritirata di Russia. Ovviamente si trattava solo un’ipotesi, per quanto suggestiva. Mario Rigoni Stern nel 1973 pubblicò una raccolta di racconti intitolata “Ritorno sul Don”. Scrisse, nell’occasione: “Ecco, sono ritornato a casa ancora una volta; ma ora so che laggiù, quello tra il Donetz e il Don, è diventato il posto più tranquillo del mondo. C’è una grande pace, un grande silenzio, un’infinita dolcezza. La finestra della mia stanza inquadra boschi e montagne, ma lontano, oltre le Alpi, le pianure, i grandi fiumi, vedo sempre quei villaggi e quelle pianure dove dormono nella loro pace i nostri compagni che non sono tornati a baita”. L’intera sua vita fu segnata dai ricordi di quella guerra, dal gelo della steppa nella sacca del Don, dal calore umano che trovò nelle isbe anche con i “nemici”. Ricordi che si mescolarono con l’amore per la sua terra, per le vicende dei montanari e la vita che si svolgeva seguendo i tempi dettati dall’orologio della natura. Nel 1938, a diciassette anni (“Sull’Altipiano, per noi ragazzi c’era un detto: o prete, o frate, o fuori con le vacche”) entrò alla Scuola Militare d’alpinismo di Aosta, quindi combatté come alpino nel battaglione Vestone in Francia, Grecia, Albania, Russia. Fatto prigioniero dai tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre, rientrò a casa a piedi, dopo due anni di lager in Lituania, Slesia e Stiria il 5 maggio del 1945. Da quel momento non lasciò più il suo Altopiano dove viveva nella casa che si era costruito da solo, insieme alla moglie e ai figli. Ad Asiago lavorò al catasto comunale, mantenendo l’impiego fino al 1970, quando decide di dedicarsi completamente al lavoro di scrittore. Fu Elio Vittorini, nel 1953, a fargli pubblicare per I Gettoni di Einaudi il suo primo romanzo “Il sergente nella neve”. Poco meno di dieci anni dopo, nel 1962 pubblicò il secondo, “Il bosco degli urogalli”, sempre per Einaudi. Tanti altri seguirono fino a “Stagioni”, l’ultimo romanzo uscito nel 2006, due anni prima della scomparsa. Mario più volte affrontò l’argomento della morte, sottolineando come questa non gli incutesse paura. “La vita si sa che deve finire, ma io non vivo questa consapevolezza con angoscia” raccontò in una intervista per il suo 85esimo compleanno. “Semmai può spaventare la sofferenza fisica, perché a volte il dolore umilia, non lascia all’uomo nemmeno la possibilità di pensare. Ma è un’età, la mia, che va affrontata avendo la coscienza del limite”. D’altronde la morte si era sempre intrecciata alle vicende della sua vita, se non altro per la coincidenza che l’aveva visto venire al mondo (e quindi festeggiare il proprio compleanno) il primo novembre del 1921, giorno dei morti. Per contrasto, nei suoi libri e nei racconti, la vita e le fatiche che l’accompagnano emergevano con grande forza, accompagnando i lettori tra sentieri di montagna e vicende consumatesi su quei confini tra Italia e mitteleuropa. Forse è anche per questo che il tempo che scorre non affievolisce la voce che esce dalle pagine che ci ha lasciato. Una voce potente che si può udire leggendo la raccolta di ventisette interviste fra le tante concesse dallo scrittore di Asiago nell’arco di tempo compreso fra il 1963 ( quando vinse il Bancarellino con “Il sergente nella neve”) e il 2007, l’anno prima della scomparsa. Le pubblicò Einaudi col titolo ”Il coraggio di dire no”, a cura di Giuseppe Mendicino. I testi sono suddivisi in quattro parti: “La vita”, “I libri”, “Le guerre”, “La natura, le montagne, la caccia”, riassumendo così la biografia e l’orizzonte etico-culturale di Mario. Rigoni Stern non si è mai considerato un vero e proprio romanziere ma semmai un narratore, un testimone, un “cancelliere della memoria”, come lo definì acutamente Corrado Stajano. Nella sua vita frequentò, durante i primi anni della sua vita militare e poi nel dopoguerra, diverse località della Valle d’Aosta e del Piemonte: dall’Aosta della caserma “Testa Fochi” all’alta Val Formazza del “corso sciatori” del gennaio del 1939, descritta nel suo “L’ultima partita a carte”; da Champorcher e Cogne, la Val Veny e la Val Soana, il Piccolo San Bernardo. E poi la Torino dell’Einaudi, nella storica sede al n.2 di via Biancamano. Nove anni dopo “Il sergente nella neve”, nel 1962 pubblicò il secondo romanzo, “Il bosco degli urogalli”, sempre per la casa editrice dello struzzo. E tanti altri seguirono fino a “Stagioni”, l’ultimo romanzo uscito nel 2006, due anni prima della sua morte. I testi raccolti ne “Il coraggio di dire no” iniziano con un monologo dello stesso scrittore che racconta il suo grande “rifiuto”, dopo essere stato fatto prigioniero dai nazisti e internato in un lager in Masuria, vicino alla Lituania. Scrive, Rigoni Stern: “Dopo quattro o cinque giorni, ci proposero di arruolarci nella repubblica di Salò, ossia di aderire all’Italia di Mussolini. Eravamo un gruppo di amici che avevano fatto la guerra in Albania e in Russia. Eravamo rimasti in pochi. Ci siamo messi davanti allo schieramento, e quando hanno detto «Alpini, fate un passo avanti, tornate a combattere!», abbiamo fatto un passo indietro. Gli altri ci hanno seguito… Abbiamo resistito… Avevamo imparato a dire no sui campi della guerra. È molto più difficile dire no che sì”. Una narrazione chiara, asciutta, antiretorica. Trasmette per intero il suo codice etico dove trovano spazio il senso di giustizia, il coraggio, l’amore per la natura, la generosità verso gli altri, l’indipendenza di giudizio, la passione civile. In un colloquio del 2004 per “La Regione Ticino”, Rigoni Stern mise in luce il suo lato ironico, raccontando di una specie di scherzo che faceva con Giulio Einaudi andando in giro per le librerie e rivoltando verso l’interno i dorsi dei libri che non gradivano. In questa come in tutte le sue opere, Mario Rigoni Stern riflette l’immagine di una persona saggia, severa con se stesso prima ancora che con gli altri ma capace anche di grande ironia. E di una forza che, per nostra fortuna, attraverso i libri non ha mai smesso di parlarci e farci compagnia.

Marco Travaglini

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE